7 آلاف سنة على الرصيف!

فتحت الملف: سوزى شكرى

أعاد افتتاح المتحف المصرى الكبير الشغف بالحضارة المصرية القديمة، ومعه تجدد شغف البحث عن الآثار المصرية الموجودة والمعروضة علنًا بمتاحف العالم وخاصة فى ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، أمريكا، السويد، روسيا، وحتى دول يوغوسلافيا السابقة.. وغيرها.

لكن كيف خرجت آثارنا المملوكة لنا والتى وجدت على أرضنا منذ آلاف السنين ومن المفترض أن تظل مملوكة لنا، وتساءلنا: هل نستطيع استرداد آثارنا ؟ أم نتركها عملًا بالمقولة الشهيرة «إن آثارنا الموجودة فى بلاد أوروبا وأمريكا هى خير سفير لنا فى الخارج وخير دعاية لما هو موجود عندنا فى الداخل»..؟

كله بالقانون

كان السؤال الأول هو كيف خرجت آثارنا؟ لكننا وجدنا الإجابة المباشرة: «كله بالقانون»، أى أن آثار الحضارة المصرية خرجت من مصر بطرق شرعية، أو كما أسماها الكاتب والروائى أشرف العشماوى بكتابه المتفرد «سرقات مشروعة - حكايات عن سرقة آثار مصرية ومحاولات استردادها»، حيث كشفت الوثائق والمستندات الرسمية صفحات مجهولة من تاريخ سرقة ونهب آثار مصر وتراثها تحت حماية القانون. ورصد كل التفاصيل بصفته القانونية، وقتها، كقاض بمحكمة الاستئناف حين شغل لسنوات منصب المستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار، وعضو اللجنة القومية لاسترداد الآثار المهربة حتى نهاية 2011.

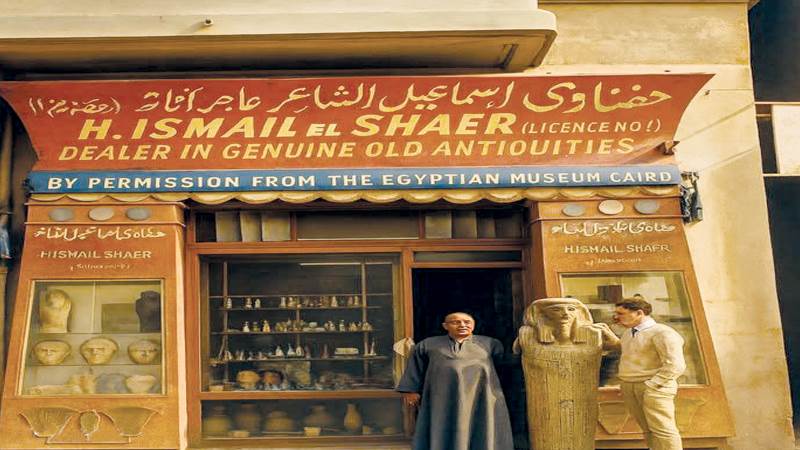

حين تتبعنا القوانين والتشريعات المتعاقبة التى مفترض أنها لحماية الآثار وجدنا مع الأسف أن أغلبية آثار الحضارة المصرية خرجت من مصر بموجب قوانين منها على سبيل المثال: نظام «قسمة» وهو أن الآثار المكتشفة تقسم ما بين البعثات الأجنبية والحكومة، وبسببه خرجت آلاف من القطع الأثرية، منها قطع لا تعوض ولا تسترد، لأنها خرجت بسبب الاتجار القانونى بالآثار والتى كانت تباع بموجب تراخيص للمحلات العامة والدكاكين بل وعلى أرصفة شوارع القاهرة.

وصل التطور لبيع الآثار بالمتحف المصرى بالتحرير فى فترة ما قبل ثورة يوليو وأغلبها يملكها أفراد وشخصيات عامة، وهى الآثار التى نراها اليوم متداولة بصالات المزادات العالمية. وكنوز من الآثار خرجت عن طريق الإهداء الرسمى الحكومى، بدءًا من عهد الوالى «محمد على باشا» حتى نهاية السبعينيات، حيث تطورت تحت بند رد الجميل لمواقف ودعم الدول لمصر، ووصلت إلى إهداء معابد كاملة ومسلات!

أما الآثار المسروقة والمهربة والمعروضة علنًا بمتاحف العالم فأشهرها: تمثال رأس نفرتيتى، حجر رشيد، وكلاهما لم تتوقف المطالبات الرسمية والشعبية عن استردادهما حتى هذه اللحظة.

شامبليون وحجر رشيد

فى الماضى كانت الآثار تباع وتشترى مثل أى سلعة بحسب التشريعات والقوانين منذ 190 عامًا، مصر كانت أول دول العالم التى تشرع قوانين ولوائح لحفظ الآثار بدءًا من عام 1835. ويوجد إجماع من المؤرخين أن اهتمام العالم بالآثار المصرية بدأ بعد فك رموز حجر رشيد وهو الانطلاقة الأولى للولع الفرنسى بالآثار، ثم ظهر هوس البحث والتنقيب من علماء وباحثى أوروبا، وهؤلاء كانت لهم مطالبات بأخذ قطع من اكتشافاتهم باعتبار أن لولاهم ما كشفت آثارنا.

وحجر رشيد تم الاستيلاء عليه أثناء الحملة الفرنسية، حين عثر عليه «جون فرانسوا شامبليون» (1700 – 1832) ضابط سلاح المهندسين فى جيش نابليون بونابرت فى أغسطس 1799. ونقل الحجر إلى مدينة الإسكندرية ومنها إلى القاهرة ليقوم علماء الحملة الفرنسية بدراسته.

وفى عام 1801 اضطر «مينو» قائد القوات الفرنسية لتوقيع معاهدة التسليم مع الإنجليز تضمن للفرنسيين الخروج من مصر بسلام، وكان أن يسلم الجانب الفرنسى الآثار المصرية التى حصلوا عليها أثناء الحملة الفرنسية على مصر إلى الإنجليز وكان من بينها حجر رشيد. ورغم ذلك خرج حجر رشيد مهربًا من مصر ونقل 1802 إلى إنجلترا، ثم استقر بالمتحف البريطانى إلى يومنا هذا.

هنا نعود إلى بداية القرن التاسع عشر وعقب تأسيس الدولة الحديثة على يد الوالى محمد على باشا صدر مرسوم فى 15 أغسطس 1835، بشأن إجراءات حماية الآثار، واحتوى على ثلاث مواد فقط: الأولى تعريف الأثر أنه رائعة القرون الماضية، والثانية: ضرورة تجميع كل ما ينتج من الحفائر فى مكان خاص بالقاهرة، والثالثة: الحظر المطلق لتصدير الآثار بالمستقبل.

لكن البعثات الأجنبية للحفر والتنقيب كانت تطلب من «محمد على» امتيازات للبدء بالتنقيب فلا يمانع بتطبيق نظام قسمة الآثار بين المكتشف والدولة.

وكان الوالى «محمد على» يفضل استخدام كلمة «إهداء» البعثات الأجنبية آثارًا مصرية وليس «قسمة» بدعوى إهداء ما ظهر على وجه الأرض بالكشف، فى مقابل الحفاظ على ما فى باطن الأرض من أجل الاستفادة منه فى المستقبل ووضعه بالمتحف، وهو أمر معتبر فى زمنه.

لذا يحسب للوالى «محمد على» أنه أصدر مرسومًا بإنشاء متحف للآثار «متحف بولاق» وتم تعيين رفاعة الطهطاوى للإشراف عليه، وهو الذى أصدر قرارًا بمنع التهريب والاتجار.

وفى عهد الخديو إسماعيل (1863 -1879) صدرت لائحة الخديو بتوصيف الأثر بأنه «الأشياء الأثرية» فلم يكن مسمى قطع أثرية قد عرف بعد.

وفى 1869 نصت اللائحة على «ملكية الدولة للآثار المصرية المكتشفة، ولا يجوز للغير امتلاكها، ولا تصديرها للخارج إلا بضوابط وشروط ولوائح تنظيمية للحفائر». ثم جاءت لائحة 1874 وورد فيها: معاقبة كل من يعثر على أثر ولا يبلغ عنه خلال عشرة أيام فعليه دفع غرامة ربع ثمن الأثر!، وهذه المادة كانت طريفة لأنهم كانوا يسألون المتهم بالمحكمة عن ثمن الأثر لو باعوه، وكان المتهم يحدد لهم القيمة.

استمرت ضغوط البعثات، فهم اعتادوا أخذ مكافأة الحفر والاكتشاف، تطبيقًا لنظام «القسمة»، وفى 1891 -عهد الخديو توفيق- أصبح نظام «القسمة» إلى قسمين متساويين للطرفين المكتشف والحكومة 50%، ولم يتوقع الخديو توفيق أن هذا القانون سوف يفتح بابًا لتهريب الآثار إلى متاحف العالم. والصادم فى تلك الفترة أن أضيفت مادة بالقانون السابق أن الدولة يمكن أن تشترى نصيب المكتشف، وفى حالة رفضه للثمن، فله أن يحدد هو الثمن، وإن رفض بيعها، يجوز له أن يتمسك بالقطعة التى وقعت من نصيبه.

ثم كان قانون رقم 14 لسنة 1912 الذى وصف بأنه الصفحة السوداء بالتشريعات، حيث استمر العمل به أكثر من نصف قرن، وهو أول قانون لحماية الآثار مكون من 23 مادة.

استمر العمل بنظام القسمة بين المكتشف والحكومة، ووضع الاتجار بالآثار على رأس أولوياته، ووضع القانون تعريفًا واضحًا للأثر، وسرد الآثار صنفًا صنفًا، ونوعًا نوعًا بدقة بحسب كل العصور، وضوابط تداولها وعقوبات مخالفته.

ومن أهم مواد قانون 1912 أن كل أثر فى جميع أنحاء القطر المصرى هو ملك للحكومة العامة، ويجوز الاتجار بالآثار التى تئول إلى المكتشف مع وضع شروط رخصة للحفر، ويجوز الاتجار بالآثار فيما يخص المجموعات التى اقتناها بعض الأفراد بسلامة نية، وعلى كل متاجرى الآثار أن يحملوا رخصة اتجار. ويمنع تصدير الآثار للخارج ما لم يرخص لها. وللحفر برخصة لا تتعدى مدتها فصلًا كاملًا من 15 نوفمبر إلى 14 نوفمبر فى السنة التالية، ويعاقب بالحبس والغرامة من يخالف.

حين نتأمل هذا القانون ندرك لماذا وصف بأنه صفحة سوداء بتاريخ قوانين الآثار، فبينما يمنع خروج الآثار فإنه يسمح بخروجها بموافقات ورخصة.

سرقة رأس نفرتيتى!

بعد أن شاهدها هتلر بالمتحف قال مقولته الشهيرة «أنا على استعداد لشن حرب على مصر حتى لا تغادر تلك التحفة الرائعة برلين».

و«نفرتيتى» معناها باللغة المصرية القديمة «الجميلة أتت» وهى زوجة أمنحتب الرابع الذى غير اسمه إلى «إخناتون» وحكم مصر 18 عامًا.

بتصريح رسمى من الحكومة المصرية تمت حفائر البعثة الألمانية بمنطقة «تل العمارنة» بالمنيا. فى الفترة ما بين (1911 – 1914)، ووفقًا لقانون الآثار فى تلك الفترة كان مطبقًا نظام «القسمة»، وأشرف على الحفائر «لودفيج بورشاردت» وكانت البعثة بتمويل من الجمعية الألمانية للشرقيات، وكان أمين الصندوق «هنرى جيمس سيمون» تاجر الآثار وممول الحفر من ماله الخاص. وكان له الحق القانونى فى اقتسام القطع الأثرية التى يتم العثور عليها.

فى 6 ديسمبر 1912 عثر عالم الآثار الألمانى «لودفيج» على تمثال رأس الملكة نفرتيتى بداخل ورشة نحات البلاط الملكى ويدعى «تحتمس».

وتلك هى المرة الأولى التى يذكر فيها وجود ورشة لتعليم النحت، التمثال بعين واحدة والأخرى مفرغة بحسب تفسير النقاد أنه نتاج ورشة لم ينته العمل به.

ومنذ اللحظة التى عثر فيها على التمثال أدركت البعثة أهمية التمثال كقطعة أثرية، وكان من المفترض أن يسلم بحسب نظام القسمة، إلا أن «لودفيج» دوّنها بخلاف الحقيقة شكلًا ومضمونًا، مدعيًا أنه تمثال مصنوع من الجبس لرأس أميرة من العائلة المالكة، وذلك لتضليل مفتش الآثار مخفيًا قيمته الأثرية.

وفى صباح 30 يناير 1913 تمت عملية القسمة بحضور ممثل مصلحة الآثار المصرية «جوستاف لوفيفر»، وحدث تدليس وغش من جانب البعثة الألمانية وهو أن المشرف الفرنسى اطلع على صورة فوتوغرافية فقط لرأس نفرتيتى، ولم يقم بمعاينته، لأن التمثال كان قد تم وضعه فى صندوق خشبى قديم بمعرفة «لودفيج»، بالإضافة إلى أن الغرفة كانت ذات إضاءة سيئة، وأخبرهم «لودفيج» أن الرأس مصنوع من الجبس، والقانون كان يمنع أى قطعة مصنوعة من الحجر الجيرى.

وذهب رأس نفرتيتى للبعثة الألمانية وسجل بمحضر هو الأشهر إلى يومنا هذا، وفى عام 1913 بدأ النشر العلمى للمكتشفات الأثرية التى عثر عليها بتل العمارنة فيما عدا رأس نفرتيتى، إذ امتنع «لودفيج» عن نشر أى معلومات عن التمثال.

ولم تصمت الحكومة المصرية عن المطالبة باسترداد «رأس نفرتيتى»، ففى أوائل الثلاثينيات من القرن الماضى وقت حكم الملك فؤاد ظهر رأس نفرتيتى ببرلين بصورة علنية، تمت مخاطبة السلطات الألمانية لاسترداده إلا أن المحاولة لم تنجح. واختفى التمثال إلى أن ظهر عام 1933 معروضًا بالمتحف المصرى ببرلين، وحين شاهده «هتلر» قال مقولته الشهيرة «أنا على استعداد لشن حرب على مصر، حتى لا تغادر تلك التحفة الرائعة برلين».

وكانت محاولة استرداد ثانية بتاريخ 14 إبريل 1946، حيث تقدمت مصر بطلب رسمى لاسترداده، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ولم يسفر عن شىء.

وفى عام 2009 كان أشرف العشماوى يعمل مستشارًا قانونيًا للمجلس الأعلى للآثار وتم تكليفه رسميًا من زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لبدء خطوات رسمية لاسترداد التمثال. إلا أن العقبة الأولى كانت السند القانونى للمطالبة بالتمثال مثل: اليوميات الخطية لـ«لودفيج»، محضر القسمة الذى خرج به التمثال، والقوانين التى كانت مطبقة فى تلك الفترة وهو المستند الوحيد الذى كان بحوزتنا فى مصر.

وتمت مخاطبة متحف برلين عدة مرات للحصول على الوثائق والمستندات الخاصة بالبعثة الألمانية فتم رفض الطلب.. حتى جاء يوم 20 ديسمبر 2009 حين حصلت فيه مصر على نسخة من بروتوكول القسمة، ووثائق أخرى من بينها: مجموعة نشرات ومطبوعات نقلت عن شهود عيان وقائع اكتشاف رأس نفرتيتى، وممثل البعثة فى عملية القسمة.

كشفت الوثائق أن ممثل البعثة لم يقم بمعاينة الرأس، وبصفحة من يوميات «لودفيج» مكتشف الرأس ذكر «أن ذلك الكشف الأثرى كان لتمثال نصفى لرأس الملكة نفرتيتى وأن التاج الأزرق يحدد رأس التمثال، وأنه مصنوع من الحجر الجيرى». وهذا يؤكد عدم صحة ما دونه بمحضر القسمة بتاريخ 20 يناير 1913.

وعلى مدار الفترة من أبريل 2010 حتى أغسطس 2011 كان الرد الألمانى بالرفض باستعادة التمثال، واعتبار أن المطالبة ليس لها أساس من الصحة، وما زال حتى الآن معروضًا، وما زلنا نطالب به.

بيع النسخ المكررة!

كان القانون 1951 أكثر تشجيعًا على التهريب والسرقة والاتجار دون تمييز «كله بالقانون». كان يتم البيع بالطابق الثانى فى المتحف المصرى بالتحرير قاعة (56) أشهر قاعة بيع آثار فى مصر للقطع المكررة ولا يتجاوز ثمنها بضعة جنيهات أو مئات. وتعطى المتاحف الحق فى بيع ما تستغى عنه. واستمر العمل بهذا القانون ثلاثين عامًا إلى أن صدر قانون عام 1983.

وحين تولى فاروق حسنى منصب وزير الثقافة 1988 أصدر قرارًا تاريخيًا أضيف لقانون 1983 وظل ساريًا حتى 2010 وهو «أن جميع الآثار المكتشفة من البعثات الأجنبية أو المصرية تصبح ملكًا لمصر». وبهذا أنقذ تراثنا من الخروج الشرعى ولكن استمر التهريب بين الحين والحين.

الخروج الآمن

يمكن القول أنه فى الفترة ما بين 1912 إلى 1951 ازدهرت تجارة الآثار فى مصر بالقوانين ووصلت إلى إهداء متاحف كاملة ومسلات، مع وجود معابد خرجت على سبيل الهدايا.

كان أول إهداء من الوالى « محمد على» الذى أهدى مسلة معبد الأقصر، التى كانت تعرف باسم مسلة «الكونكورد» إلى «شارل» ملك فرنسا، والمسلة موجودة بشارع الشانزليزيه، وهى واحدة من مسلتين وضعهما الملك رمسيس مزينتين بالكتابة الهيروغليفية.

وكذلك إهداء أبراج «الزودياك» التى كانت تغطى السقف الداخلى لمقصورة الإله «أوزير» فى معبد حتحور. وقد انتزعت من مكانها أثناء الحملة الفرنسية، واليوم هى تزين سقف متحف اللوفر. بخلاف مسلات فرعونية استقرت بميادين روما، حيث يوجد بإيطاليا أكثر من 36 مسلة.

كما أهدى الخديو عباس الأول إحدى قاعات قصور المماليك ملك النمسا، ونقلت القاعة عن طريق البحر، وما زالت هناك ولن تعود. وسار على الدرب الخديو إسماعيل الذى أهدى ملوك فرنسا وألمانيا والنمسا نحو 4000 قطعة أثرية وفقًا للمراجع الموثقة.

وفى عهد الملك فؤاد خرجت مقبرة الفنان «خا»، وكانت بالدير الغربى بالأقصر، وهى الآن فى تورينو.

وحصلت بعض الدول التى شاركت فى إنقاذ آثار النوبة على إهداءات أثرية منها «معبد دندور» 1963، للمتحف الأمريكى «متروبوليتان للفنون» وذلك بعد إنقاذه من الغرق بعد بناء السد العالى، وتم إرسال المعبد بعد أربع سنوات، وتم تفكيكه ونقله وإعادة تركيبه مرة أخرى وظل هناك إلى اليوم.

وأثناء بناء السد العالى بأسوان عام 1960- 1968 وتقديرًا لمجهودات ومساعدات إسبانيا فى إنقاذ والحفاظ على معبد أبو سمبل، قامت الحكومة المصرية بإهداء معبد «ديبود» إلى مدريد إسبانيا عام 1968.