شعبان ناجي

من دفاتر هؤلاء

شاعراً.. كيف تشترى من السوق؟

هل فكر واحد من بيننا فى مثل هذه الفكرة الغريبة العجيبة المريبة؟ هل فكرت أسرة من الأسر عندنا أن تشترى شاعرًا من السوق ليعيش معها، يأكل ويشرب ويناقش وينافق ويناكف ويختلف ويغرق مع هذه الأسرة فى مشاكلها وديونها وبلاويها التى لا تنتهى؟

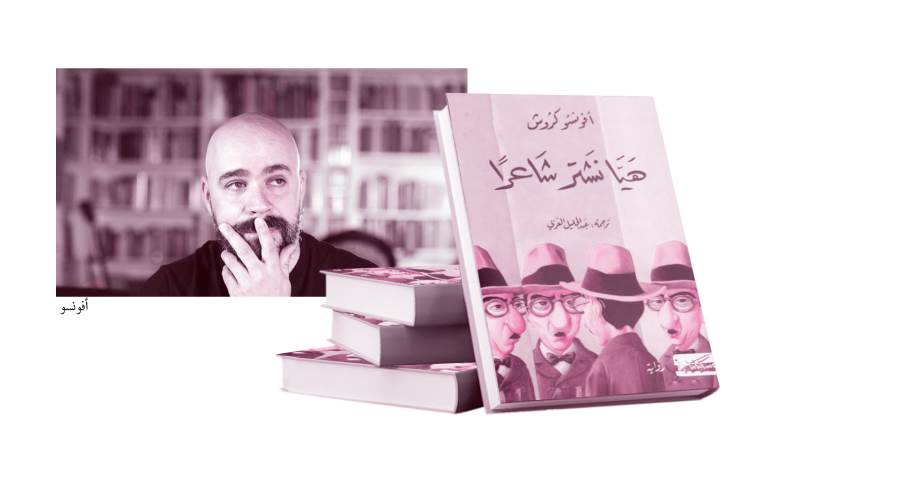

فكرة «هيا نشتر شاعرًا» للروائى البرتغالى أفونسو كروش (ربما يكون من عائلة كارلوس كروش المدرب الأسبق للمنتخب الوطنى)، كان من الأجدر أن تنبع من بيننا نحن.. من ثقافتنا العربية، وذلك لأننا أكثر المجتمعات التى تحتاج إلى شاعر فنان يكون بمقدوره أن يخرج لها النهار، بعد أن ينجح فى فتح ثغرة فى الجدار كى يمر النور للأجيال (بحسب تعبير أمل دنقل)؛ لذا فأنا أشعر بالحسد تجاه هذه الفكرة وتجاه صاحبها، وتجاه الأمة البرتغالية كلها.

لكنّ مجتمعاتنا العربية لم يتح لها أن تفكر فى مثل هذه الفكرة البراقة الخاطفة، وذلك لسببين، الأول: أنها غالبًا لا تحب التفكير.. والثانى: أنها لا تقبل على المغامرة ولو كانت محسوبة ومحكمة ومقشرة، فهى تحب أن تعيش يومها وأن تمشى جنب الحائط وتأكل عيشًا، فالتفكير له ناسه، والمغامرة لها من يستحقها.

والبيئة العربية منذ الجاهلية إلى ما بعد الإسلام، وربما إلى الآن.. كانت تشترى الشعراء وكانت تشترى قصائدهم، لكن ليس من أجل أن تغير حياتها إلى الأفضل والأجمل، وإنما من أجل إرضاء غرورها وسد نقصها وتشهيل مصالحها والسيطرة على القبائل المجاورة والبطون المتاخمة؛ لكن ناس البرتغال الفاهمين يعشقون المغامرة الحقيقية ويريدون الفوز بالملذات؛ لذا فهم يهرعون نحو التفكير المغاير الذى لا يحده حد ولا يظله سقف ولا تتسلط عليه جماعة كما هو الحاصل عندنا.

من هنا فقد قررت إحدى الأسر البرتغالية وهى تجلس على مائدة الغداء أن تشترى شاعرًا من سوق الجمعة، وقد جاء هذا القرار المصيرى بعد أن جفت حياة هذه الأسرة واضطربت مسيرتها وتلاشت سيرتها، وأصبحت فى طريقها إلى الضياع والاندثار حيث سيطرت لغة الأرقام عل كل شيء، فكان حتميًا وجود قيمة إنسانية خلاقة، قيمة تعتمد على المشاعر الحقيقية، فكان لا بد من وجود هذا الكائن الإنسى الشاعر.

والشاعر يعتمد على المجاز، والمجاز عدو لدود للمادية الاستهلاكية التى تتنفسها هذه الأسرة كل ساعة، لكن العجيب أن المجاز هنا لم يؤثر قط على المادة، ولم يلغها، وإنما رتبها وقننها ووضعها فى إطارها الصحى السليم. هنا وجدنا الأسرة وقد أقبلت على الشاعر وأقبلت على الشعر، فراحت تقرأ وتقرأ، وتفكر وتتأمل، ثم كانت الجدالات والمناقشات الحامية الثرية بين أفرادها.

وفى الحقيقة أن هذه الأسرة لم تكن أول الأسر من الشعب البرتغالى الشقيق التى تفكر فى شراء شاعر، وإنما كانت هناك أسر أخرى قد سبقتها إلى شراء شعراء ورسامين ونحاتين، بل وممثلين أحيانًا، إذن هو طقس مقدس عند الجميع، فالجميع يسعون جديًا نحو التغيير نحو الأفضل.

وهذه الأسرة البسيطة عندما قررت شراء ذلك الشاعر الجنى، لم يكن القرار نابعًا من قبيل السيادة أو الرفاهية أو تضييع الوقت، وإنما كان القرار نابعًا من اقتناع حقيقى بالتغيير الجدى نحو الأفضل.. وكانت هذه المرحلة فى نظر الأسرة تحتاج إلى الشعر بالذات، وسرعان ما وجدنا التغيير وقد وقع بالفعل، حيث تبدلت حال الأسرة تمامًا، فالأم الخاضعة الخانعة تنتفض طالبة الطلاق من الأب المتسلط، وذلك بعد أن تأكد لديها أن حياتها الماضية لم تكن أكثر من سراب بقيعة.

والأب الذى لم يعرف يومًا إلا لغة الأرقام الناشفة، هذه اللغة التى زجت به إلى بئر الإفلاس، تنقذه لغة الشعر وينقذه الشاعر فى اللحظة الفارقة المواتية، فجملة واحدة من الشاعر احتفظ بها الأب فى قصاصة صغيرة حقيرة، تقول: «القبلة هى الأنجع لحرارة الجسم»، هذه الجملة هى التى نبهته إلى أن يضع تدفئة لمصنعه أثناء فصل الشتاء حتى يحفظ بضاعته من التلف، وقد كان، فسلمت البضاعة وسلم رأس المال.

هنا نلمس ذكاء السلطة المتمثلة فى الأب، فقد وجدناه وقد تخلى عن عنجهيته الكاذبة، ولم يركب هواه أمام كبرياء الشعر الذى يعده البشر دومًا عدوًا لدودًا للأرقام؛ لكن هذا العدو العاقل هو الذى يوجهه إلى التفكير الهادئ المنظم، فاستطاع بواسطته أن يحل مشكلته ويخرج من كبوته.

لكن الملاحظ أن هذا التغيير لم يحدث بضربة حظ أو من دون مقدمات، وإنما كان هذا التغيير يسعى حثيثًا حيث تسلل بنعومة إلى حياة الأسرة، التى استشعرته وهو يسرى فى كل مفاصلها وخلجاتها.

الحبكة فى هذه الرواية تعلو تدريجيًا، حتى تصل إلى الذروة، ثم تهبط بشكل تدريجى، وهذا يتضح من خلال تدوير الأحداث وتصاعدها فى شكل هرمى، بل يتضح أيضًا من خلال اللغة التى لم تكن لغة أدبية فى كثير من المواضع، وهو ما يتوافق أحيانًا مع الفكرة الغرائبية للرواية.

انظر يا صديقى إلى أول جملة فى الرواية «أكلت ثلاثين جرامًا من السبانخ هذا اليوم بسعر الكيلو اثنين من اليوروهات».. أو اقرأ فى موضع آخر ما جاء على لسان البطلة «أبى ليس طويلًا ولست بأحسن حالًا منه، ولذا كانوا يسموننى فى المدرسة بالأجر الأدنى».. أو طالع: «أمر أبى فى البيت بترتيب السرير للشاعر».. وكلها كما ترى تعبيرات تغيب عنها اللغة الأدبية تمامًا.. ربما يكون هذا هو شأن الأعمال التى تعتمد على مثل هذه الفكرة الغرائبية البراقة.

وعندما قررت الأسرة إرجاع الشاعر ترشيدًا للنفقات، لا سيما بعد أن انتهت مهمته، عادت البنت إلى البيت باكية محزونة فانعزلت فى غرفتها، وعندما دخلت عليها الأم، صدمتها البنت قائلة «أراك صرت عجوزًا يا أمى».. فما كان من الأم إلا أن قالت لابنتها بلغة الشعر: «التجاعيد هى العواطف التى تجتاحنا فى هذه الحياة».. ولما لا فقد كان عنوان الفصل الأول من الرواية «ثلاثون جرامًا من السبانخ»؛ بينما انتهى فصلها الأخير حاملاً عنوان «لا يمكن ترك الشعر أبدًا».

نلحظ أن هناك تماسًا بين هذه الرواية ورواية «ساعى بريد نيرودا» لأنطونيو سكارميتا، فساعى البريد الذى يتفرغ تمامًا لتوصيل الرسائل إلى الشاعر المشهور، تدخل حياته العادية فى منعطفات وسياقات أخرى لم يكن يتوقعها، حتى يتحول هو نفسه إلى شاعر.

أنهى الكاتب روايته بنقطة من الأهمية بمكان، هذه النقطة تتعلق بعنصر الخيال، مؤكدًا أن الخيال هو كل شيء فى هذه الحياة، ذلك أن حياة الإنسان بدأت بالخيال، بل إن موت الإنسان ما هو إلا خيال.. وهو هنا يذكرنا بعبارة لوليم بليك فى ديوانه «أغانى البراءة والتجربة»، تحمل هذا المعنى نفسه.