رشاد كامل

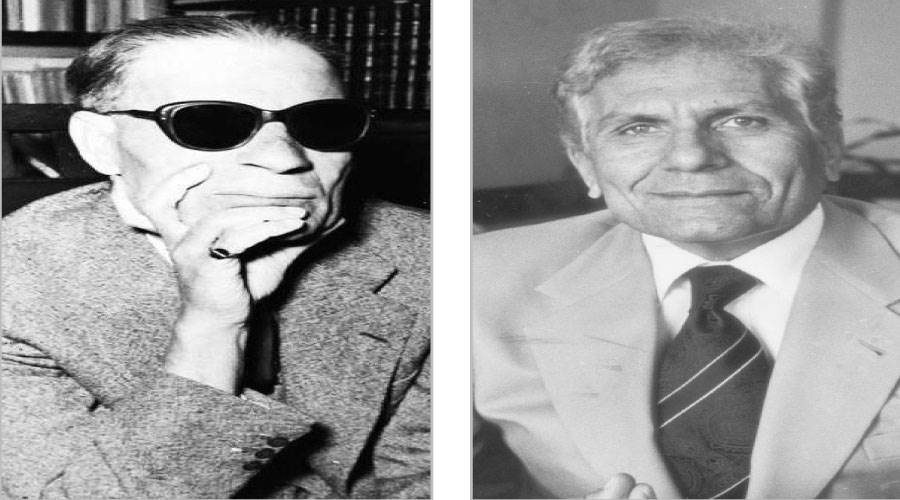

يوسف إدريس يرفض نصيحة طه حسين!

كان أول مجموعة قصصية يصدرها د. يوسف إدريس هى «أرخص ليالي» سنة 1954، وكانت حديث الأوساط الأدبية والصحفية لهذا الكاتب الشاب الذى لم يتجاوز عمره وقتها 28 عامًا، وفى العام التالى 1955 أصدر مجموعته الثانية «جمهورية فرحات» بمقدمة رائعة بقلم عميد الأدب العربى د. «طه حسين» !! وكانت بمثابة اعتراف من العميد بموهبة د. يوسف إدريس التى انفجرت كالبركان وشغلت الناس والصحافة والحياة الأدبية !!

لهذه المقدمة الرائعة كواليس تستحق القراءة رواها لى يوسف إدريس ضمن ذكرياته الأدبية المهمة والتى صدرت كاملة فى كتابى «ذكريات يوسف إدريس» الصادر عام 1991 عن «المركز المصرى العربى»!! وشاءت المصادفة أن يصدر الكتاب بعد ساعات من وفاة د. يوسف إدريس.

قال لى د. يوسف إدريس: بعد صدور مجموعتى القصصية الأولى «أرخص ليالي» عام 1954 كتب عنه كل نقاد مصر تقريبا وكذلك كل رؤساء التحرير فكتبوا عنه وحدثت ضجة هائلة جعلت النقاد يبحثون عن هذا الكاتب الجديد، هذه الضجة هى التى جعلت د. طه حسين يقرأ ما كتبته فأعجبته القصص فأخذ يبحث عنى ليكتب هذه المقدمة، وفى تلك الفترة اعتقلت، وبعد أن خرجت وجدت د. طه حسين مازال يبحث عنى ليكتب مقدمة المجموعة الثانية فأرسلت له المجموعة وقابلته ودار بيننا حوار ومناقشة حول ما كتبت!

ويصف د. يوسف إدريس هذه المقدمة بأنها «بركة من طه حسين مهما اختلفنا فى الرأى حوله، ولا أظننى أستطيع أن أعيد طباعة المجموعة دون أن أشرف بطبعها مع المقدمة».

كتب عميد الأدب العربى د. طه حسين يقول:

هذا كتاب ممتع أقدمه للقراء سعيدًا بتقديمه أعظم السعادة وأقواها، لأن كاتبه من هؤلاء الشبان الذين تعقد بهم الآمال وتناط بهم الأمانى ليضيفوا إلى رقى مصر رقيا، وإلى ازدهار الحياة العقلية فيها ازدهارًا.

وكان كل شىء فى حياة هذا الشاب الأديب جديرا أن يشغله عن هذا الجهد الأدبى وأمثاله بأشياء أخرى أليست أقل من الأدب نفعا للناس وإمتاعا للقلب والعقل، فهو قد تهيأ فى أول شبابه لدراسة الطب، ثم وجد فى درسه وتحصيله متى تخرج وأصبح طبيبا، ولكن للأدب استئثارا ببعض النفوس وسلطانا على بعض القلوب لا يستطيع مقاومته والامتناع عليه إلا الأقلون!!

وقد كلف هذا الشاب بالقراءة ثم أحس بالرغبة فى الكتابة، فجرب نفسه فيها ألوانًا من التجربة، ثم لم يملك أن يمضى فى تجاربه تلك، وإذا هو أمام كتاب يريد أن يخرج للناس فيخرجه على استحياء، ويقرأ الناس كتابه الأول «أرخص ليالي» فيرضون عنه ويستمتعون به، ويقرأه الناقدون للآثار الأدبية فيعجبون له ويعجبون به ويشجعون صاحبه على المضى فى الإنتاج، فيمضى فيه ويظهر هذا الكتاب !

وأقرأه فأجد فيه من المتعة والقوة ودقة الحس ورقة الذوق وصدق الملاحظة وبراعة الأداء مثل ما وجدت فى كتابه الأول على تعمق للحياة وفقه لدقائقها وتسجيل صادق صادم لما يحدث فيها من جلائل الأحداث وعظائمها لا يظهر فى ذلك تردد ولا تكلف إنما هو إرسال الطبع على سجيته كأن الكاتب قد خُلق ليكون قاصا أو كأنه قد جرب القصص حتى استقصى خصائصه ونفذ إلى أسراره وعرف كيف يحاوله فيبرع فيه، وكنا نعجب فيما مضى بطائفة من الكتاب الموجودين فى الغرب لم يتهيئوا الأدب عن عمد ولم يجعلوه لحياتهم غاية، وإنما أنفقوا جهدهم كله فى درس الطب والتخصص فيه وفرض الأدب نفسه عليهم فرضًا، فبرزوا فيه أى تبريز، ثم رأينا هذه الظاهرة نفسها تمس بعض أطبائنا فينشأ منهم شاعر بارع كالدكتور «إبراهيم ناجي» رحمه الله، وينشأ منهم الكاتب المتفوق الذى يتاح له من صفاء الذوق ونفاذ البصيرة وسعة العلم والفقه بأسرار الحياة فيخرج فى اللغة العربية كتبا أقل ما توصف به أنها تجمع بين الروعة والمتعة وتغنى حاجتنا إلى القراءة التى تلذ القلب والذوق والعقل جميعا كالدكتور «محمد كامل حسين».

وكاتبنا هذا يمضى فى هذا الطريق ثابت الخطى، وما أشك فى أنه سيبلغ من الأصالة والرصانة والتفوق ما بلغ الذين سبقوه وهذه ظاهرة جديدة فى أدبنا العربى الحديث، إن دلت على شيء فإنما تدل على أن سلطان الأدب العربى مازال قويا وقدرته على الاستئثار بالقلوب والنفوس مازالت نافذة، وعلى أن جذوة الأدب يزكيها ويقويها أن تجاور العلم فى بعض القلوب والعقول فتستمد منه قوة وأيدا ومضاء قلما يظفر بها الذين يفرغون لتعميق الكلام ويصرفون عن حقائق العلم صرفا، وأى فنون العلم أجدر أن يفقه الناس بالحياة ومشكلاتها وما تكلف الأحياء من ألوان العناء فى الطب، فالطبيب يخالط الإنسان مخالطة لا تتاح لغيره من أصحاب العلم، ويخالطه صحيحا ويخالطه عليلا ويبدو ألم جسمه وآلام نفسه أصدق البلاء وأعمقه ويفتح له ذلك أبوابا من التفكير تنتهى به أحيانا إلى الفلسفة العليا، وتنتهى به أحيانا أخرى إلى الأدب الرفيع الذى يحسن فيه الانسجام بين الحس الدقيق والشعور الرقيق والذوق المرهف والعقل المفكر. وتتيح له ذلك قدرة على التصوير الفنى لحياة الناس وما يزدحم فيها من الألم والأمل، ومن السخط والرضى ومن الحزن والسرور قلما يتاح لغيره من الناس .

وربما منحه قدرة أخرى على فهم الملكات الإنسانية ورد أفعاله ومما يختلف عليه من الأحداث ، وما يكون لهذه الأحداث من تأثير فيه إلى أصولها ومصادرها التى أنشأتها وصورتها تصويرا لا يحس فهمه إلا من يعرف دقائق النفس والجسم جميعا، وما يكون بينهما من توافق أحيانا ومن تخالف أحيانا أخري، وإذا أتيح الفن الأدبى للطبيب امتاز أدبه بالدقة والصدق وتجنب الألفاظ المبهمة والعبارات التى تبهر الأسماع، ولكنها لا تصل إلى القلوب ولا تحصل فى العقول شيئا !

وقد أتيح لكاتبنا من هذا كله الشيء الكثير فهو لا يحب التزيد فى القول ولا يألف تبهرج الكلام ولن تجد عنده كلمة «قلقة» عن موضعها أو عبارة إلا وهى تؤدى بالضبط ما أداها على تأديته من المعاني، هو طبيب حين يكتب يضع يده على معناه كما يضع يده على ما يشخص من العلل حين يفحص مرضاه، وينقل إلينا خواطره كما يصور أوصاف العلل وكما يصف لها ما ينبغى من الدواء، وله بعد ذلك خصلة تميزه عن غيره من كُتاب الشباب فالميل إلى تصوير الحياة الاجتماعية ظاهر عند أدبائنا من الشباب تختلف حظوظهم منه ويختلف توفيقهم فيه، ولكن كاتبنا لا يميل إلى تصوير الحياة الاجتماعية وما فيها من الآمال والآلام فحسب، ولكنه يحسن تصوير الجماعات ويعرض عليك صورها كأنك تراها، فلم أر تصويرًا لشارع أو ميدان تختلط فيه جماعات الناس على تباين أشكالهم وأعمالهم وألوان نشاطهم كما أرى عند هذا الكاتب الشاب .

ثم لا يمنعه ذلك من أن يفرغ للفرد فيحسن فهمه وتصويره فى دقة نادرة، كل هذه الخصال تبشر بأن كاتبنا جدير أن يبلغ من فنه ما يريد، ولكنى أتمنى عليه شيئين أحدهما ألا ينقاد للأدب ولا يمكنه من أن يشغله عن الطب أو يستأثر بحياته كلها، فالأدب يجود ؟؟ ويمتاز بمقدار ما يجد عند الأديب من مقاومة له وامتناع على مغرياته وانصراف عنه بين حين وحين، وما أشك فى أن عنايته بالطب حين تتصل وتقوى ستمنح أدبه غزارة إلى غزارته، وثروة إلى ثروته وستزيد جذوته ذكاء وقوة ومضاء.

والثانى أن يرفق باللغة العربية الفصحى ويبسط سلطانها شيئا ما على أشخاصه حين يقص كما يبسط سلطانها على نفسه، فهو مفصح إذا تحدث، فإذا أنطق أشخاصه أنطقهم بالعامية كما يتحدث بعضهم إلى بعض فى واقع الأمر حين يلتقون ويديرون بينهم ألوان الحوار .

وما أكثر ما يخطئ الشباب من أدبائنا حين يظنون أن تصوير الواقع من الحياة يفرض عليهم أن ينطقوا الناس فى الكتب بما تجرى به ألسنتهم فى أحاديث الشوارع والأندية، فأخص ما يمتاز به الفن الرفيع هو أنه يرقى بالواقع من الحياة درجات دون أن يقصر فى أدائه وتصويره ..

والأديب الحق ليس مسجلا لكلام الناس على علاته كما يسجله الفوتغرافي، كما أن المصور الحق ليس مسجلاً لواقع الأشياء على علاتها كما يصورها الفوتغورافي، وإنما الفرق بين الأديب والمصور وبين هاتين الأداتين من أدوات التسجيل إنهما يصوران الحقائق ويضيفان إليها شيئا من ذات نفسيهما هو الذى يبلغ بها أعماق الضمائر والقلوب ويتيح لها أن تبلغ الأديب والمصور من نفوس الناس ما يريدان، وإلا فما يمنع الكاتب من أن يصطنع أداة من هذه الأدوات التى تسجل ألفاظ الناس ثم يضيف إلى أصواتهم صورته بلغته التى يتكلم بها هو حين يتحدث إليهم، ثم يعرض عليهم ذلك كما يعرض تسجيل الأصوات لا يتهأ له ولا يتأنق فيه!

ويختتم د. طه حسين مقدمته البليغة ليوسف إدريس قائلاً:

ليصدقنى الشباب من أدبائنا أن من الحق عليهم لمواهبهم وأدبهم أن يتمعنوا فهم المذاهب الأدبية أكثر مما يفعلون وألا يخدعوا أنفسهم بظواهر الأشياء فيفسدوا مواهبهم ويفسدوا أدبهم أيضًا.

أما بعد فأنأ أهنئ كاتبنا الأديب بجهده هذا الخصب وأتمنى أن أقرأ له بعد قليل كتبا أخرى ممتعة إمتاع هذين الكتابين وتمتاز منهما مع ذلك بصفاء اللغة وإشراقها وجمالها الذى لم تبلغه العامية وما أرى أنها ستبلغه فى وقت قريب أو بعيد»..

انتهت المقدمة البليغة والتى وصفها د. يوسف إدريس بحق أنها «بركة من طه حسين»!!