آخر «المعتزلة».. تلميذ التوحيدى

رشدى الدقن

تلقّى تعليمه الأول فى مدرسة كاثوليكية صغيرة بين جبال منطقة القبائل الجزائرية، أحد رموز العقل الإسلامى فى العالم.

ظَلّ يجهل اللغة العربية إلى أن انتقل برفقة أسرته إلى ضواحى وهران هربًا من شظف العيش وسط الجبال، وفجأة وجد الفتى نفسه مجبرًا على تعلّم لغة القرآن خلال مرحلة التعليم الثانوى.

كان تحديًا شبه مستحيل..

لكنّ «محمد أركون» المفكرالجزائرى الكبير، أحد أكبر مُجدّدى الفكر الإسلامى فى العصر الحديث، تعَلّم سريعًا العربية، ونال شهادة البكالوريا بتفوّق ليجد نفسه طالبًا فى قسم اللغة العربية فى «كلية الآداب» فى الجزائر العاصمة.

اسمه محمد أركون، أستاذ تاريخ الفكر الإسلامى والفلسفة فى جامعة «السوربون».

كان فى السادسة والعشرين من عمره حين انخرط فى رسالة دكتوراه عن الممارسات الدينية فى القرن الرابع الهجرى طارحًا إشكالية مهمة حول «نزعة الأنسنة فى الفكر العربى الإسلامى».

«أركون» من أبرز المفكّرين الذين اهتمّوا بنقد العقل الدينى انطلاقًا من النصوص الدينيّة وأصول الفقه فى علاقته بالظروف التاريخيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والعقائديّة.

متبنيًا فى ذلك مقاربات منهجية حديثة مثل الأنثروبولوجيا التاريخيّة، وقد سعى إلى تأسيس ما يُعرف بـ«الإسلاميات التطبيقيّة».

من هنا كان اهتمامه بالمفاهيم وتاريخيتها مثل الدين والدولة والوحى والحرام والحلال والمقدس والعقل والمعرفة واللغة.. فعمل على «تطويع ترسانة من المفاهيم النقديّة الحديثة لدراسة الظاهرة الدينيّة الإسلاميّة».

ابن رشد

اعتبره الكثيرون تلميذًا نجيبًا لابن رشد واستمرارًا لمشروعه، لكن هو نفسه ظَلّ دائمًا يقول إنه امتداد «أبى حيان التوحيدى»، معتبرًا التوحيدى أخاه الروحى ومعلـمه الأول.

فالتوحيـدى الذى توفى 1023م، عُرف بأنه فيلسوف متصوف، وأديب بارع، وأوّل من جعَل الإنسان محور فلسفته الهادفة إلى إخراج الذات من انغلاقاتها.

وقد دعا إلى ربط العمل السياسى بالأخلاق الإنسانية، وخلق فضاء مناسب للتعميق الروحى عبر تجاوز الحواجز الدينية، اعتبره أركون إحدى اللحظات الأساسية المهمة فى تاريخ العقل الإسلامى.. الذى تبنّى البُعد الإنسانى فى العلاقات ما بين الشعوب والديانات والخطابات الفكرية.

«أركون» من أوائل من درَسُوا الإسلام باعتباره ظاهرة دينية تاريخية معقدة ضمن منظور أنثروبولوجى مقارن.. وظل حريصًا على كشف العوائق الذهنية والمعرفية والعراقيل الاجتماعية.. داعيًا إلى تجديد الفكر الإسلامى، وإلى قراءة جديدة لتراثنا الدينى بمناهج حديثة.

انخرط أركون لفترة طويلة فى مشروع علمى دؤوب من أجل تنقية الإيمان من التشدّدات والتعصبات التاريخية التى علقت به، وذلك من خلال البحث عن نزعة إنسانية تفكر فى الإنسان وقضاياه وقيمه وحقوقه..

«نقد العقل الإسلامى» عنوان إشكالى، لكنه يلخص مشروع المفكر الكبير محمد أركون، القائم على زعزعة المسكوت عنه.

كان الأنسنة والتأويل، هما ركنا هذا الفكر.

الأول له حضور كبير فى الثقافة العربية الإسلامية، التى شهدت النزعة الإنسانية فى القرن الرابع الهجرى.. من خلال مفكّرين مثل الفارابى، وابن سينا، وابن رشد، والكندى، والرازى، والجاحظ، وأبو حيّان التوحيدى، وهم من مثّلوا النزعة الإنسانية العربية.. وتميّزت فلسفتهم بالانفتاح على العلوم الأجنبية، وعقلانية الظواهر الدينية وشبه الدينية، وتنمية الحس النقدى، والفضول العلمى.

وللأنسنة أشكال عدة عند أركون، منها الدينية والأدبية والفلسفية والكونية.. لكنّه ينتصر للأنسنة الكونية، التى تجعل من الإنسان مقياسًا لكل شىء.

مشروع الأنسنة عند أركون، يتخطّى النص ليصل إلى العقل والتاريخ والسياسة، ما يفضى إلى جدلية الترابط والتواصل بين الوحى والواقع.

ويصنّف أركون «الإسلام» إلى إسلامات متعدِّدة، من بينها الإسلام الرسمى المرتبط بسُلطة الدولة، وهناك أيضًا الإسلام الأرثوذكسى التقليدى الكلاسيكى، إضافةً إلى إسلام الملاذ، وهو إسلام التعذر والتعلل والفشل، والإسلام الشعبى، أى إسلام العامّة، والإسلام الشخصى الفردى، والإسلام السياسى المرتبط بالحركات ذات الخطاب الأصولى.

وتر الدين

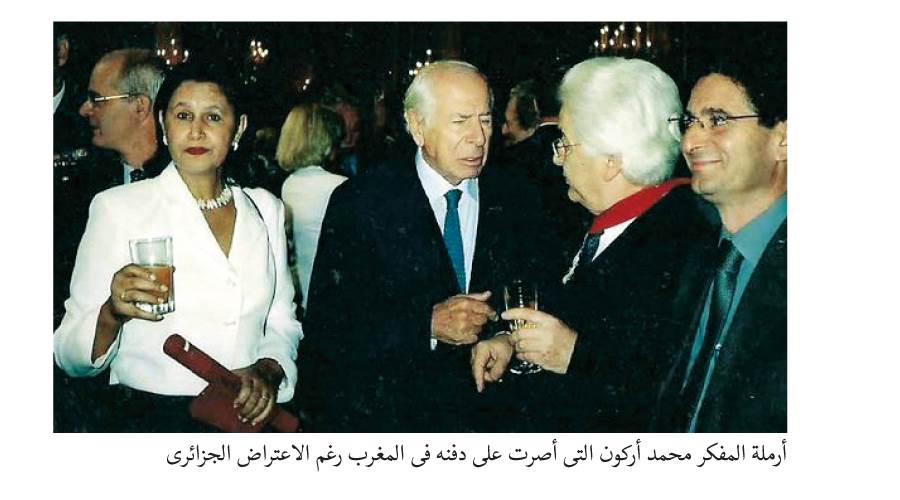

أركون الذى رحل عن عالمنا فى 2010 ترك خلفه الباب مفتوحًا على تأويلات عديدة، لإنتاجه الفكرى، الذى طعن على امتداد عقود فى مشروعية أنظمة سياسية عربية تستمد حضورها من اللّعب على وتر الدّين.

مواقفه.. وكتاباته.. ولجوؤه للفكر والعقل أوقعه بين تكفير الجماعات الإسلامية، وانتقادات الدوائر السياسية، فعاش حياة منفى حتى فى وطنه العربى.

وهو كان واحدًا من ثلاثة يمكن أن نطلق عليهم «أدمغة العالم الإسلامى وأصحاب الخطوات الأهم فى تحرير العقل العربى»، وبالمصادفة رحلوا جميعًا فى أقل من أربعة شهور، وهم: المغربى محمد عابد الجابرى والمصرى نصر حامد أبوزيد إضافة إليه.

الثلاثة الكبار يمكن أن نطلق عليهم معتزلة القرن العشرين.. الذين هزمهم الموت ولم يكسبوا معركة «التنوير» فى بلدانهم.

فى كتابه «معارك من أجل الأنسنة فى السياقات الإسلاميّة» طرح الرجُل إمكانية التواصل بين الجماعات الثقافية والطائفية، وتساءل عن مدى معرفة أهل الأديان التوحيدية بعضهم للبعض الآخر، مشددًا على أن المسيحية واليهودية المتشدّدة لا يفهمان الإسلام إلّا من منظار العنف، والإسلاميون بدورهم يتجادلون مع العالم من خلال الرؤى النمطية ذاتها.

ويَعتبر أركون أن البشرية، إذا أبقت ثنائية الخير والشر، فلن تفلح فى تخطّى انقساماتها؛ خصوصًا أن الجماعات البشرية فى الشرق والغرب تتعرّض لغزوة جديدة، هى عودة الدينى بمعناه الأصولى. ويُرجع أركون غياب الأنسنة فى الدول الإسلامية إلى غياب العقل النقدى.

ويسأل: لماذا تلجأ مجتمعاتنا الراهنة إلى الدين للإجابة عن قلقها المجتمعى؟ ولماذا استمرّت القطيعة مع العقل النقدى منذ القرون الوسطى؟

أزمة الإسلام فى رأى أركون تكمن فى هذه القطيعة.. لهذا، تتسع دائرة العنف والاستبداد السلطوى. وبحسب أركون، تحررت أوروبا من عصور الظلام بسبب ثلاثة عوامل: الثورات العلمية والثقافية، دور البرجوازية الفاعل، والثورات الشعبية.

تلك الثلاثية لم تتبلور عند العرب والمسلمين بعد كما قال.. هم لا يسهمون فعليّا فى الثورات العلميّة، والبرجوازية فقدت دورها بفعل الطمع فى السلطة.. أمّا الجمهور فمضلّل بخطاب ملتبس.. يُعتبر أركون ناقدًا للعقل الإسلامى، حداثيّا جريئًا فى انتقاده للخطاب الدينى من النصوص الدينية وأصول الفقه الإسلامى، يؤمن بالتجديد، حتى اتهمه خصومه بالإلحاد مرّة وبالكفر مرّات أخرى.

لكن يظل أركون هو المفكر الأبرز فى نقد العقل الدينى حتى اعتبره المتشددون خطرًا على مناهجهم ونظرياتهم.

وهو أراد «تعميم المعرفة على الإنسانية ككل، بغض النظر على الانتماء الدينى والجغرافى، وأراد إشراك العامّة فى فهم النصوص، وعدم حصرها بالنخب الفكرية».

لذلك عمل على احترام ثقافات الشعوب وعاداتها من خلال تعميق الثقافة المشتركة بين البشر، استحضر الشروط المختلفة سيسيولوجيّا، وأنثروبولوجيّا بمختلف أنواعها فى تأملاته ومراجعاته النقدية، وهذا الأمْرُ غير متعارف عليه فى مراحل سابقة قبل أركون، الأمْرُ الذى جعل فكره يبدو غريبًا وشروطه النقدية تبدو شديدة الجرأة».

اقترح أركون فى دراساته للفكر العربى الإسلامى، برنامجًا ضخمًا، محاولًا التحرُّر من أسْر الكليشيهات التى أبقت الإسلام التاريخى من جهة، والفكر الغربى الحداثى الكلاسيكى من جهة أخرى، أسيرين للنظرة الجوهرانية غير التاريخية للأشياء، وأسيرين للصدامات الأكثر عنفًا.

«محمد أركون» كان صاحب عقل وقّاد، وهو بمثابة مصباح من المصابيح القليلة فى العالم العربى، ناضل من أجل إخراج الفكر العربى من الجمود، ومن التكفير إلى التفكير، وحاول تحرير المواطن العربى من سياج الجمود الفكرى المسيطر عليه لقرون.

ترك عشرات الكتب الجديرة بالقراءة والبحث فيها، ومن أهم مؤلفاته «الفكر العربى»، «الإسلام بين الأمس والغد»، «تاريخية الفكر العربى الإسلامى»، «الفكر الإسلامى قراءة علمية»، «الإسلام، الأخلاق والسياسة»، «الفكر الإسلامى نقد واجتهاد»، و«الفكر الأصولى واستحالة التأصيل»، «نزعة الأنسنة فى الفكر العربى».