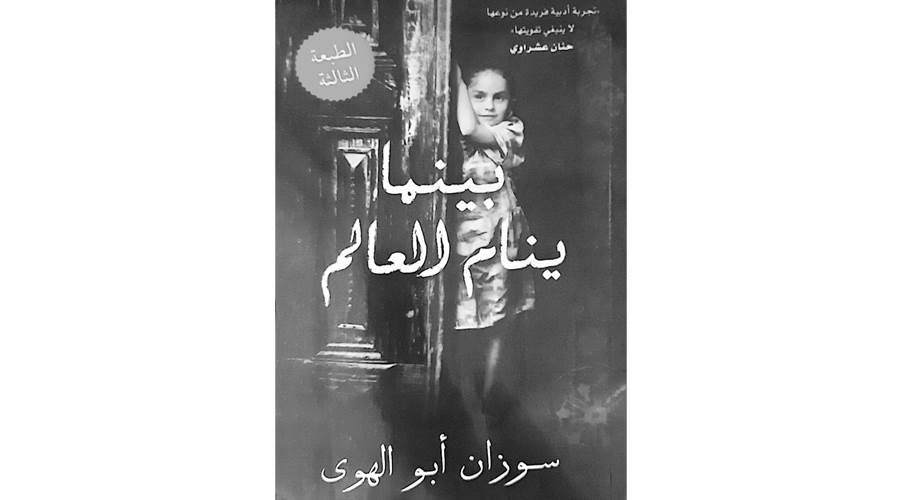

قراءة فى رواية بينما ينام العالم لسوزان أبوالهوى

مواسم القُطاف والألحان

د.عـزة بــدر

«عندما ينام العالم»، هى الرواية الأولى للكاتبة الفلسطينية سوزان أبو الهوى، كتبتها بالإنجليزية، وترجمتها سامية شنان تميمى، الرواية صدرت عن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، الدوحة - قطر، وتُرجمت إلى عدة لغات.

الرواية تقدم لنا أشواق الحنين إلى الأرض، والرغبة العارمة فى معانقتها مهما طالت سنوات الغربة.

هاجرت سوزان أبوالهوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد عام 1967، عندما احتلت إسرائيل أراضى أسرتها مع ما احتلته من أراضى فلسطينية.

لكنها عادت إلى وطنها عام 2002 بعدما سمعت عن تقارير تفيد بوقوع مذبحة فى مخيم اللاجئين بمدينة «جنين»، والذى كان قد تم عزله عن العالم، وأُغلق فى وجه الصحفيين والعاملين فى مجال الإغاثة بوصفه منطقة عسكرية مغلقة ،كما تقول سوزان أبوالهوى مؤكدة: «ألهمتنى الأمور المرعبة التى شاهدتها الحاجة الماسة لكى أروى هذه القصة، وقد استقيت إلهامى من صمود أهالى جنين وشجاعتهم وإنسانيتهم».

حكاية أربعة أجيال

تروى الرواية حكاية أربعة أجيال من أسرة واحدة هى أسرة «يحى أبوالهيجا» الذى غرس فى أولاده عشق الأرض ومواسم القُُطاف، واحتفاله بمشاعر أسلافه، بالزمن والحب، وبكل ما كان جميلا كما كان الحال دائما مع النغمة الأولى لنايه، الذى عزف عليه ألحانه وعلمها لابنه حسن، الذى كان يحمل قطوف العنب والزيتون وأكواز التين إلى أسواق «حيفا»، وفى هذه الرواية أصداء حوار عنيف، ومصادمات أعناف بين العرب، وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين، الحوار العنيف كان يتم بين السكان الأصليين والمستوطنين الذين جاءوا من كل بلاد العالم ليستوطنوا المكان، ويتملكوا الأراضى، ويطردوا أهل البلاد من بيوتهم بقوة السلاح.

أحداث الرواية تدور فى قرية «عين حوض»، ثم فى «جنين»، وتتبع نضال منظمة التحرير الفلسطينية عندما ذهبت إلى بيروت، ثم خروجها من لبنان حقنًا لدماء الأطفال والنساء، وإقامة المنظمة فى تونس، وذلك من خلال شخصية «حسن» ابن يحيى أبوالهيجا الفدائى الذى التحق بمنظمة التحرير، وورث عشق الأرض، وألحان الناى فى مواسم القُطاف، تعرضت «عين حوض» أربع مرات على الأقل خلال عامى 1947، و1948 لهجوم العصابات الصهيونية حين كانت فلسطين لا تزال تحت الانتداب البريطاانى، هاجمت العصابات الصهيونية أهل «الطيرة»، وتم ذبح الكثيرين من الفلسطينيين فى قرية «بلد الشيخ» القريبة فهبت رياح الخطر على «عين حوض».

التشبث بالديار ونداء الأرض

وعندما خرج البريطانيون من فلسطين، وأعلن اللاجئون اليهود الذين كانوا يتدفقون إلى البلاد عن أنفسهم «كدولة يهودية» مبدلين اسم الأرض من «فلسطين إلى «إسرائيل»، كانت «عين حوض» ملاصقة لثلاث قرى شكلت مثلثا لم يُقهر داخل الدولة الجديدة، لذلك ارتبط مصير أهالى «عين حوض» بمصير عشرين ألف فلسطينى آخرين مازالوا يتشبثون بديارهم».

وتعد هذه الرواية وثيقة سياسية واجتماعية بل إنسانية حافلة بالتفاصيل إذ تدور أحداثها خلال أربعينيات القرن الماضى لتسجل صفحات من النضال الفلسطينى، من خلال أسرة «يحيى أبوالهيجا، الذى استولت العصابات الصهيونية على أرضه، حيث سُويت قريته بالأرض، لكنه «يحيى» كان يعود فى مغامرة زيارة جنته المحرمة فى «عين حوض» بعد أن ارتحلت أسرته إلى «جنين».

وتصور الرواية هذا العشق للأرض متمثلة «يحيي» وهو يضع ناية بين شفتيه، ونفخ فيه عازفا لحنا جديدا، لحنا لم تكن فيه موسيقى الانتظار الحزينة، ولم يكن لحنا مألوفا من تراثه الموسيقى، كان نداء الأرض، إلى الله، إلى البلاد التى تسكن فى أعماقه».

عاد وقد جمع ما تيسر جمعه من حب زيتون، وتين شتوى، حيث أمضى فى «عين حوض» ستة عشر يوما من دون أن يكتشفه الصهاينة، وتناول يحيى مع أهل قريته ثمار أربعين جيلا من الكدح تذوقوا فيها رحيق القرون الخالية.

«كان يحيى يرحل إلى أرضه ويعود إلى «جنين» يقوم بالشعائر الهادئة نفسها التى خاضها قبل أسابيع، ولكن فى هذه المرة أدى شعيرة العودة المُُحرمة بخبرة المرة الماضية».

لكن يحيى قد أصابه طلق نارى أرداه شهيدا، بعد أن رصده أحد المستوطنين فى رحلته الأولى إلى «عين حوض»، وعندما عاد أطلق الجنود المتربصون النار عليه لتعديه على «أملاك الآخرين»!

ووصف الحاج «سالم» استشهاد «يحيي» فقال: «إن يحيى قد عاد لكى يموت حيث كان عليه أن يموت على أرضه»

حبات زيتون وأكواز تين

وتصور الساردة قطاف «يحيى» من أرضه قبل استشهارده فتقول: «عندما غسَّلت العائلة جثمانه قبل الدفن، وجدوا فى كفه المطبقة ثلاث حبات زيتون، ووجدوا بعض أكواز التين فى جيوبه، وكست وجهه الميت ابتسامة وادعة».

.. أربعون جيلا عاشوا، وماتوا فى «عين حوض»، أربعون جيلا سُلبت من الحياة، وكل ما تبقى من عمارة وبساتين وآبار، وزهور وسحر أصبح ميراثا لغرباء اليهود القادمين من أوروبا وروسيا والولايات المتحدة، وأنحاء أخرى من العالم.

فبعد أن تلقى «حسن» و«درويش» ابنا «يحيى أبوالهيجا» أمرًا بحفر قبر جماعى لثلاثين جثة جديدة، استطاع رجال القرية التعرف على الجميع باستثناء اثنين منهم، وكتب «حسن» بحزن على كم «دشداشته» أسماء أصدقائه وأبناء بلده الذين سقطوا».

وقد أصاب رصاص المحتل أيضا العمود الفقرى لدرويش فحكم عليه بالعجز عن الحركة، وأمضى حياته على كرسى متحرك، وأطلقوا النار على حصانه «غنوش»، وتطلب الأمر كثيرا من الإقناع لسحب رفيقته الفرسة «فطومة» لتبتعد عن الجثة الضخمة لرفيقها.

لكن الجندى الإسرائيلى طالب أسرة «أبى الهيجا» وغيرهم من الأهالى من خلال مكبر للصوت أن يتركوا ذهبهم والأشياء الثمينة والحصان.

وعندما توسل «درويش» للجندى ليحمى الفرسة «فطومة، قال له الجندى: اخرس ثم أطلق النار على غرتها البيضاء فسقطت على الفور.

اختطاف إسماعيل

ثم تضعنا الساردة أمام حدث مأساوى آخر، وهو اختطاف أحد جنود الاحتلال لطفل «داليا» زوجة «يحيى أبوالهيجا»، الرضيع ابن الستة شهور، لقد اختفى إسماعيل طفلها الرضيع، اختطفه «موشيه» دون أن يراه أحد ليذهب به إلى زوجته العاقر «يولانتا»، لكن «لم يكن يعرف أن صورة تلك المرأة العربية وهى تصرخ «ابنى.. ابني» سوف تطارده طوال حياته، وستحرمه الطمأنينة حتى النهاية».

وتذكر سوزان أبوالهوى مؤلفة الرواية أنها قد استلهمت هذا الحدث فى روايتها من قصة قصيرة لغسان كنفانى حول طفل فلسطينى ربته الأسرة اليهودية التى وجدته فى منزل ذويه الذى استولت عليه عام 1948 بل ترى أن بذور هذا الكتاب من قصة غسان كنفانى تلك التى استلهمتها».

وسيوفر لها هذا الحدث إشكالية إنسانية سيمر بها «إسماعيل» الذى أصبح فيما بعد «دافيد»، وهو نفسه الذى يضرب ويؤذى أخاه «يوسف» أمام المعبر أو الحاجز، بل يثور ثورة عارمة عندما يلمح له رفيقه الجندى الإسرائيلى عن الشبه بينه وبين العربى، مما يدفع «دافيد» لسؤال أبيه «موشيه» عن حقيقة هذا التشابه فتسمعه أمه «يولانتا»، وتتكسر صحونها رغما عنها، وتطالبه بعدم زيارة هذا العربى الذى يشبهه فى معتقله، بينما يضطر «موشيه» لمصارحة «دافيد» بكل ما حدث، فيشعر تجاه «يلولانتا» بما يشبه الخداع فيقول: «لا يمكن أن يتصارح الحب مع الخداع، ولا يمكن أن يصبح معتادا كينونة، تم دفعها سلف من بؤس الآخرين، بؤس والدته»

.. المرأة العربية «داليا» التى اختطف من بين يديها رضيعا ذات يوم.

يبحث «دافيد» عن عائلته العربية فيسافر إلى «آمال» أخته ابنة «داليا» التى ارتحلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية شاكيا إليها ما يعانى منه، وبخاصة تشوش الهوية والانتماء، فيقول لآمال أخته: «أنا لا أشرب بعد الآن يا شقيقتى، بطريقة ما منحتنى هذه الهدية، لن أكون يهوديًا كاملا، ولا مسلما كاملا، لن أكون فلسطينيا تماما، ولا إسرائيليا تماما، قبولك لى جعلنى أكتفى بأن أكون مجرد إنسان، لقد فهمت أننى على الرغم من قدرتى على القسوة الشديدة، فإننى قادر أيضا على الحب العميق».

آمال أم إيمى ؟!

تضعنا الساردة فى مواجهة ما تعانيه شخصياتها فى الرواية من اضطراب الهوية، وتشوش الانتماء، فآمال نفسها تشعر بما يشعر به «دافيد» من تمزق وصراع، ولذا قبلته فهو أخوها بكل ما حدث له من الاختطاف رضيعا، ومن انتمائه لهوية خاطفيه على غير إرادته، وحياته العائلية المسروقة منه فهو ضحية خاطف حرمه من أمه وعائلته، وهويته وانتمائه، أما «آمال» فقد عاشت سنين غربتها فى ثوب «إيمي»، فهذا هو اسمها الجديد عندما سافرت للدراسة فى جامعة «تمبل» فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتصف «آمال» ما عصف بها من اضطراب الهوية والانتماء فتصور ذلك فى مونولوج يُجلله الحزن: «بقيت على أرض صلبة فى المجال الأكاديمى، طوال سنوات الدراسة، لكن الفتاة الفلسطينية ذات الأصول المثيرة للشفقة انسحقت تحت اندفاعى إلى الانتماء، والبحث عن مكانة فى الغرب، أخدمت حواسى تجاه العالم، ودسست نفسى فى ركن أمريكى، وكأن ليس لى ماض، عشت لأول مرة بمنأى عن تهديدات الحرب، ورواسبها، عشت متحررة من الجنود، متحررة من الأحلام الموروثة، والشهداء الذين يجروننى بيديَّ، ولكن كل بيت شياطينه، تحولت إلى مخلوق هجين عربى – غربى غير مصنف، وغير معروف، وبلا جذور».

لكن «آمال» لم تستسلم لاسمها الجديد، لإيمى، بل ظل صراعها الداخلى محسوما إلى هويتها الأولى، إلى وطنها الأول فتقول: «كانت فلسطين تنبعث من عظامى إلى أواسط حياتى الجديدة، ببساطة، ومن دون إعلان مسبق، فى الصف أو فى الحانة أو فى أثناء التجوال عبر المدينة، من دون سابق إنذار، يتحول شجر الصفصاف المتهدل فى ميدان «ريتنهاوس» إلى أشجار تين فى «جنين»، تنحنى لتقدم لى ثمارها، كان وخزا متواصلا، ينبض فى خلايا جسدى، وينادينى إلى نفسى، ومن ثم يعود ليكمن فى الأعماق»

وتصف «آمال» آثار ما تعرضت له من عنف الاحتلال فى بلادها، والصدمات التى مرت بها، والتى تتضاءل بجوارها أية صدمة أخرى جديدة تحدث فى مجتمع المهجر، فقد تعرضت للعنف وهى تشرف على محل تعمل فيه، وجداء الصبى السارق حاملا مسدسه يحاول الحصول على حصاد مبيعاتها من نقود، وتصف فى مشهد دال يتحرك أمامنا بالصوت والصورة، مشهد حى قاس تصوره «آمال» فتقول: «أدهشتنى سخرية المفارقة بين خوف ذلك الصبى وهدوئى، بينما كنت أفرغ صندوق النقد من محتوياته، وكيس من الورق البنى، فكرت فى وجوب أن أكون أكثر خوفا، لكن مسدس الصبى لم يكن سوى لعبة بالمقارنة مع البنادق الهجومية من طراز إم 16، «أنت توقفي»، إم 16 مشهرة فى وجهى، «أنت سيرى فى هذا الطريق»، إم 16 فى صدرى, «الجميع عودوا إلى الوراء اللآن، هذه منطقة عسكرية مغلقة»، إم 16 تتأرجح عبر الحشد، وربما تطلق الرصاص عدة مرات فى الهواء إذا لم نتحرك بالسرعة الكافيه»

فى ساعات القصف

لقد عاشت «آمال» طفولة مُعذبة، تهرع ساعات القصف إلى حفرة فى المطبخ، تفر إليها مع صديقتها الطفلة «هدى» لتختبئا من القصف، لكن الرصاص لم ينج منه أحد، فلقد ضموا إليهم فى الحفرة الرضيعة «عائشة» ابنة خالتها، فاضطرت الفتاتان إلى دفن الطفلة فى الحفرة بعد أن صرعها الرصاص.

لقد عايشت «آمال» أمها وهى تفقد عقلها بسبب مصرع زوجها.

واختطاف «إسماعيل» ابنها، لقد ذهبت «آمال» فى رعاية الراهبة «ماريان»، هى و«هدى» لتخبئهما فى كنيسة القيامة ثم نقلت مع غيرهما من الأطفال إلى دار الأيتام ورغم كل التفاصيل القاسية التى عاشتها إلا أن ميراثها الإنسانى والثقافى الذى ورثته عن والدها، كان حيا فى داخلها، يعيش فيها رغم الغربة، فتصف ما كان يرويه لها أبوها فى الليل بينما ينام العالم فيسهران حتى شروق الشمس، لقد ظل عنوان الرواية عتبة دلالية مهمة، ومفتاحا لعالم هذه الرواية، ففى ظل هذا السكون المُلتبس الذى يرزح تحت ثقله العالم صامتا، أو متناسيا، أو مدفوعا للتجاهل والتناسى بسبب اختلال موازين العدالة والإنصاف، كانت «آمال» يقظة تحمل إرثها الإنسانى والثقافى الذى ورثته عن والدتها وحكاياته عن أرضه، وشعبه.

زاد الغربة

وكان هذا الإرث الثقافى زاد الغربة فهو إرث عاطفى أيضا فتقول «آمال»: «مع العبارات المتألقة لأبى الطيب المتنبى، وامرئ القيس، وجبران خليل جبران والمعرى، وابن الرومى، لم أفهم دائما ما كتبوه لكن أبيات الشعر كانت تطربنى، وتخدرنى، من خلالها أحسست بعواطف أبى، بخسائره، بأحزانه وبقصص حبه، لقد أعطانى كل ذلك، هذه الهدية العظيمة من بابا كانت شيئا لا يمكن لأحد أن يسلبنى إياه».

كان بالنسبة لها زاد الغربة، وقد عززت الساردة روايتها بنصوص شعرية، ونصوص تاريخية، وأخرى وثائقية أضفت جميعا على روايتها هذا الغنى، وذلك الثراء لرواية عربية فلسطينية تشق لنفسها، ولقضية وطنها العادلة مكانا فى بلاد المهجر، وصوتا هاتفا فى ضمير العالم فتصف مخيم «جنين» للاجئين: «تلك المساحة من الأرض، مساحتها كيلو متر مربع واحد، مستأصل من الزمن، ومحبوس فى ذلك العام الذى لا نهاية له، عام 1948 صوت من ماضى زحف من ورائى.. «أنت من «جنين»، صوت جعل قلبى يتفجر بذكرى الحب».

«جنين» التى دفنت فيها ثلاث وخمسون جثة فى مقبرة جماعية، من بينها «آمال» مع بقاء المئات فى عداد المفقودين لذا فابنتها «سارة» تهتف صارخة لقد قتلوك، ودفنوك فى عناوينهم الرئيسية يا أمي».

وتقول الساردة على لسان بطلتها «سارة»: «التقرير الرسمى للأمم المتحدة – الذى أعده رجال لم يزوروا «جنين» قط، ولم يتحدثوا إلى الضحية، ولا إلى المعتدى، خلص إلى أنه لم تحدث أى مذبحة، وقد تردد هذا الاستنتاج فى عناوين الصحف الأمريكية «لا مذبحة فى جنين»، «مسلحون فقط هم من قتلوا فى «جنين» وفقا لإسرائيل

.. التأريخ والتوثيق والكشف من أهم المنجزات السردية فى هذه الرواية التى ضَفَّرت وثائقها ومعلوماتها بالقصائد وبالمقتطفات من كتب الدارسين والباحثين فى تاريخ القضية الفلسطينية، ففى متن الرواية نقرأ بعض أبيات لمحمود درويش كتبها عندما اضطرت منظمة التحرير الفلسطينية إلى الخروج من لبنان:

تضيق بنا الأرض – تحشرنا فى الممر الأخير – فنخلع أعضاءنا كى نمر – إلى أين نذهب بعد الحدود الأخيرة – أين تطير العصافير بعد السماء الأخيرة ؟ أين تنام النباتات بعد الهواء الأخير».

كما تخللت أغنيات من الميراث الغنائى الفلسطينى متن الرواية فأضفت أصالة وحيوية على السرد، خاصة عندما أوردت الكاتبة «الدلعونا» الفلسطينية، وتقول كلماتها «يا طير الطاير فى الجو العالى – عمرى ما نستيك دايم ع بالى – جبلى من حيفا تفاح الغالى – هاتلى من القدس حبة زيتون- تسلم تلانا يا هوا بلادى – سلم ع الجبل – سلم ع الوادى – مشتاق أشوفك يا أرض أجدادى – طالت الفرقة على حبونا».

وقد استعانت الساردة بنصوص مهمة من كتاب «صعود فلسطين وسقوطها» للكاتب نورمان فنكلشتاى، الذى رصد العديد من الانتهاكات الصهيونية فى حق الفلسطينيين إذ ذكر ما تعرض له طفل فلسطينى فى العاشرة من عمره لضرب شديد خلال استجواب الجيش الإسرائيلى له لدرجة أنهم تركوه أشبه بشريحة لحم»، وذلك حسب الصحافة الإسرائيلية.

وتبين فيما بعد أن الطفل كان «أصم وأبكم ومن ذوى الاحتياجات الخاصة» حسب العدد الصادر من «حوتام» فى أبريل 1988.

كما أوردت الساردة أخبارا من صحيفة «حدا شوت» بتاريخ 19 أغسطس 1988 تقول: «أن العديد من الأطفال يبقون رهن الاحتجاز لحين دفع أهاليهم فدية بقيمة عدة مئات من الدولارات عن كل منهم»

وأفادت الساردة من هذه المعلومات فى صياغة أحداث روايتها فوصفت ما تعرض له ابن «هدي»، صديقة «آمال»، الطفل الذى لم يتجاوز السادسة من عمره، الذى اقتادوه معصوب العينين فى الجزء الخلفى من سيارة «جيب» تابعة للجيش الإسرائيلى مقابل فدية قدرها خمسمائة دولار.

هذه الرواية

«بينما ينام العالم» رواية أجيال تحتشد للدفاع عن قضية عادلة، قضية الشعب الفلسطينى بل قضية أمة، وقد اجتمعت لهذه الرواية عناصرها الفنية التى جعلت من سردها فنا ثريا بالشعر وبالحكى، وبوثائق التاريخ، والزيارات الميدانية للأمكنة التى دارت فيها أحداث الرواية، ومما ذكرته «سوزان أبوالهوى» عن بداياتها، والبذور الأولى لكتابة هذه الرواية فى عام 2001، بعثت إلى الدكتورة «حنان عشراوى» المفاوضية، والنائبة الفلسطينية البارزة رسالة الكترونية بعد ما قرأت مقالا كنت قد كتبته عن ذكريات طفولتى فى «القدس»، قالت فى رسالتها: «مقالة مؤثرة للغاية، شخصية، وفلسطينية، وإنسانية، يبدو أن بإمكانك كتابة سيرة ذاتية من الطراز الأول، نحن بحاجة إلى مثل هذا السرد، هل فكرت فى ذلك ؟، وتضيف «سوزان» لذلك أدين للدكتورة عشراوى بباكورة مشاعر ثقتى بنفسى فى الكتابة».

والشخصيات فى هذه الرواية كما تقول «سوزان أبوالهوى» ليست حقيقية لكن الأحداث والشخصيات التاريخية حقيقية تماما، وقد نشرت الرواية لأول مرة بعنوان « ندبة داوود»، ثم نشرت مترجمة إلى الفرنسية تحت عنوان « صباحات جنينه»، كما ترجمت إلى عدة لغات .