عاطف كامل

مخاوف قبطى فــى عصـر «المرشد»!

لم تضاهِ لحظات حزنى على فراق أمى وأبى إلا لحظة إعلان فوز محمد مرسى رئيساً لمصر. حينها، شعرت كما لو أن الوطن قد اختُطف على مرأى ومسمع من الجميع، وأن قبضة الجماعة باتت تحيط برقاب الجميع، دون استثناء.

هذا الوطن، الذى يحمل ملامحى، وهويتى، طفولتى، مدرستى، جامعتى، كنيستى، أعيادى، آلامى، وأحلامى، بدا لى فجأة مهددًا.

يومها كان أول هاجس تبادر فى ذهنى- كما تبادر فى أذهان معظم أقباط مصر- هو الهجرة!

نعم فقد شعرت بأن الدوله مقبلة على مشروعٍ أيديولوجى لا يعترف بالتعدد، ولا يرى فى التنوع قوة، بل تهديدًا.

كقبطى، لم أكن أبحث عن امتيازات، كنت أبحث فقط عن ضمانات للعدالة.

لكن ما رأيناه فى تلك السنة اللى حكم فيها الإخوان كان كافيًا ليزرع فى القلب شكًّا عميقًا فى المستقبل، وكان يؤكد لى صدق مخاوفى.

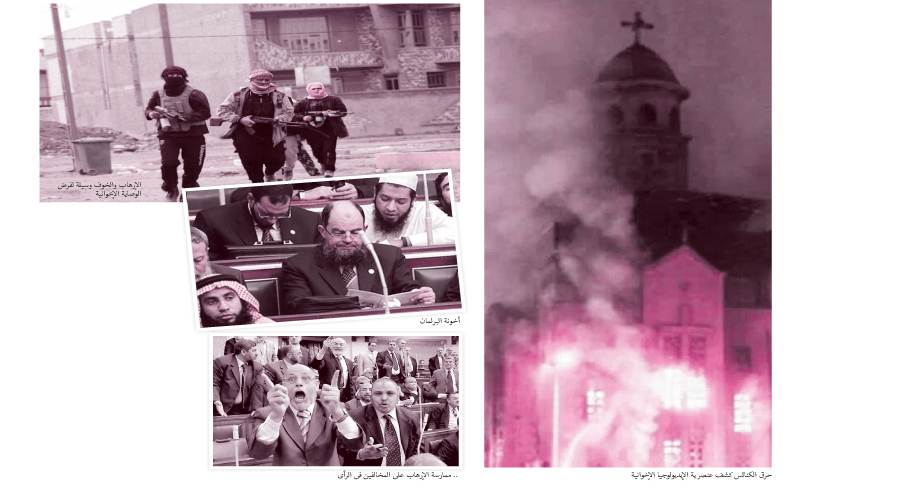

أذكر حينها كيف تغيّرت لهجة الخطاب الإعلامى، وكيف بدأ التمييز يطل برأسه من شاشات القنوات الدينية المتحالفة مع الإخوان. لا حديث عن المواطنة، بل حديث عن «أهل الذمة»، وعن «تحكيم الشريعة»، فى معانٍ غير واضحة، لكن رسائلها كانت مقلقة. كنا نُقال من وظائف حكومية بدعوى «التمكين»، ونُستبعد من مناصب بعذر «المرحلة الانتقالية»، بينما تملأ مقاعد السلطة بوجوه من تيار واحد.

الدستور الذى صيغ عام 2012 كان فصلًا من القلق الوطنى. كمواطن قبطى، قرأته كوثيقة لا تطمئننى، بل تشى بإمكانية تقليص حرياتى. وجدت نفسى أتساءل لأول مرة: هل سأبقى مواطنًا من الدرجة الأولى؟ أم أن هناك وطنًا يُعاد تشكيله بدوننا؟

صمت الكنائس وقلق البيوت

الخوف لم يكن فقط سياسيًا، بل كان خوفًا وجوديًا. لم تكن هناك دعوات علنية لإقصائنا، لكن الصمت كان أبلغ من الكلمات. فى الكنائس، كانت الصلوات تطول، لكن الوجوه متجهمة. لا أحد يتحدث، لا أحد يطمئن الآخر. لم يكن الخطر مباشراً، لكنه كان يحوم حولنا مثل سحابة كثيفة. فى كل بيت قبطى، كان هناك حديث غير مُعلن: «هل سنبقى؟»، «هل سيعود الزمن إلى الوراء؟».

الخوف لم يكن فقط على الكنائس، بل على المدارس، على الوظائف، على الأطفال. أصبحنا نتوجس من جيران كنا نثق بهم. أصبحت الجملة الشهيرة فى أحاديث الأقباط: «إحنا مش حاسين بالأمان».

تاريخنا الطويل فى هذا الوطن، بما فيه من فصول ألم، لم يكن غائبًا عن ذاكرتنا. كنا نعرف أن الدول إن ضعفت، فإن أول ما يُضرب هو الأقليات. وفى عصر «المرشد»، ومع كل خطاب عدائى من أحد شيوخهم، كنا نحس بأن شيئًا ما ينكسر فى داخلنا. لم نكن نحلم بأكثر من دولة لا تُفرّق بين أبنائها.

يوم الصرخة الكبرى

بقيت قى مصر وأدركت أن الأوطان تولد من قلب النيران وأن فى حياة الشعوب لحظات فارقة، تقف فيها على حافة الهاوية، فتصرخ بكل ما أوتيت من وعى وألم وأمل. هكذا كانت ثورة 30 يونيو بالنسبة لى كمواطن مصرى قبطى. لم تكن مجرد مظاهرة أو خروج جماهيرى على نظام حكم، بل كانت لحظة وجودية حاسمة، أحسستُ فيها أننى أدافع عن حقى فى الحياة، وعن حق وطنى فى البقاء كما عرفته: وطنًا للجميع، لا يُختزل فى جماعة، ولا يُختطف لصالح أيديولوجيا. أكتب هذا المقال من ذاكرة قلبٍ مرتجفٍ عاش فى «عصر المرشد» شعورًا مرًّا بالخوف والاغتراب، وشارك فى 30 يونيو بكل جوارحه، لأن الصمت حينها كان يعنى الفناء. لم أكن وحدى، كان هناك ملايين، لكنى اليوم أكتب من منظور ذلك «القبطى» الذى أحس أنه فى مرمى النسيان، لكنه قرر أن يصرخ مع الوطن.

حين حل يوم 30 يونيو 2013، كنا قد بلغنا الذروة فى الخوف، فخرجنا من بيوتنا لا نريد شيئًا سوى أن نسترد الوطن. لم نكن وحدنا، بل كنا وسط ملايين، لكنها المرة الأولى التى شعرت فيها أننى أخرج من أجل «نفسى» و«وطنى» معًا. فى شوارع مصر، امتزجت الصرخات بالدموع، وتحوّلت الساحات إلى صلاة جماعية للوطن.

أذكر أننى رأيت شيخًا مسنًا يحتضن شابًا قبطيًا يحمل صليبًا صغيرًا، ويقول له: «إحنا ولاد بلد واحدة.. وهم كانوا هيبيعونا كلنا». كانت لحظة مصالحة شعبية عظيمة، لحظة وعى جمعى تجاوزت الانقسامات. لم تكن الثورة طائفية، بل كانت صرخة وطنية ضد مشروع الهيمنة.

شارك الأقباط بكثافة غير مسبوقة فى تلك التظاهرات، لأنهم أرادوا فقط أن يظلوا جزءًا من وطن لا يقصيهم. لم نكن نبحث عن سلطة، بل عن ضمانة. لم نكن نطلب امتيازًا، بل حماية من ذوبان الهوية.

ما بعد الثورة: استعادة الروح

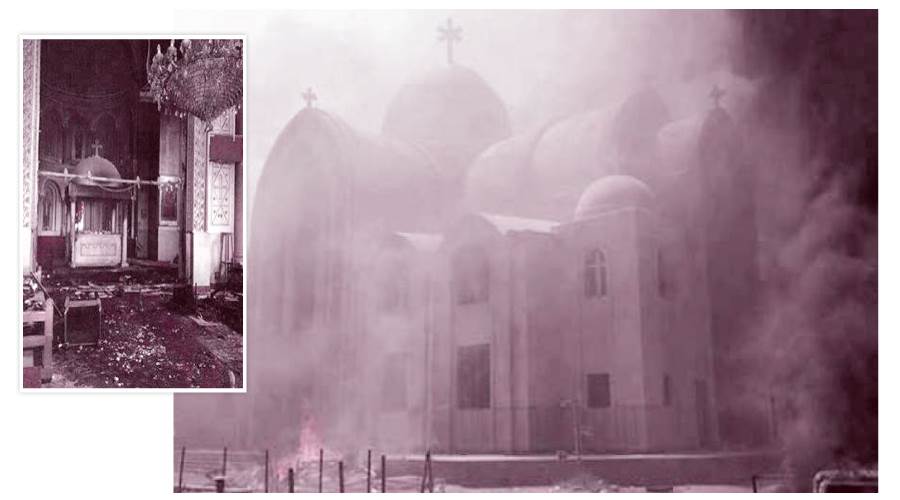

بعد 30 يونيو، بدأت مرحلة جديدة، فيها كثير من التحديات، لكنها كانت بداية استعادة الروح. شعرنا بأننا عدنا إلى الواجهة كمواطنين، لا كأقلية تطلب النجاة. رأينا الدولة تعيد بناء نفسها على أساس وطنى جامع. رأينا الكنائس التى أُحرقت تُرمم بأمر مباشر من الرئيس. سمعنا فى الخطاب الرسمى عبارات مثل «المواطنة»، «وحدة النسيج الوطنى»، «حق العبادة للجميع»، فاستعدنا الثقة.

لم يكن الطريق سهلًا، ولا كل شيء كان مثاليًا، لكننا شعرنا أن هناك من يسمعنا، أن الدولة معنا. وحتى عندما كانت هناك حوادث طائفية، كان هناك وضوح فى التعامل معها، وإرادة سياسية لتجاوزها.

أجمل ما فى ما بعد الثورة، أن الكنائس لم تعد فقط للصلاة، بل أصبحت أيضًا منابر وطنية. أقباط كثيرون انخرطوا فى الشأن العام، شعروا أن صوتهم له وزن. أصبحنا جزءًا من المشهد، لا متفرجين عليه من خلف الحوائط.

فى الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، لا أكتب لأجل النوستالجيا، بل لأجل التذكير. هذه الثورة لم تكن فقط ضد نظام حكم، بل كانت ضد فكرة اختطاف الدولة. كمواطن قبطى، أقول اليوم إننى مدين لتلك اللحظة التاريخية بالنجاة، لا من الخوف فقط، بل من شعور التهميش.

30 يونيو لم تكن ثورة أقباط، ولا مسلمين، بل ثورة شعب. كانت لحظة انعتاق من مشروع كان سيحوّلنا إلى غرباء فى وطننا. واليوم، نحتاج أن نحمى ما تحقق، لا بالصوت العالى فقط، بل بالوعى واليقظة.

فالوطن ليس هدية نأخذها إلى الأبد، بل عهدٌ نُجدد الدفاع عنه كل يوم. وكلما تذكرتُ ذلك اليوم الحار من صيف 2013، أدركتُ أن الصرخة التى خرجت من قلبى، كانت صرخة وطن كامل.

وماذا بعد؟

بعد مرور اثنتى عشرة سنة على ثورة 30 يونيو، لا تزال آثارها حيّة، والتاريخ لا يتوقف، والمخاطر لا تنتهى. المشروع الذى خرجنا عليه ما زال يتربص، بأقنعة مختلفة، وأصوات ناعمة أحيانًا، وخطابات تحمل ذات البذور: استغلال الدين، وإقصاء المختلف، وتشويه الوطنية.

من هنا، فإن استدعاء روح 30 يونيو لا يعنى فقط الاحتفال بها، بل أن نُبقى أعيننا مفتوحة على أى محاولة لتقويض مدنية الدولة أو تهديد وحدة نسيجها. علينا أن نعلّم أبناءنا ما حدث، لماذا خرجنا، وماذا أنقذنا. فالدروس التى لا تُروى، يُعاد ارتكابها فى المستقبل.

حلم الدولة التى لا تفرّق بين مسلم ومسيحى، بين رجل وامرأة، بين فقير وغنى، ليس حلمًا مستحيلاً، لكنه بحاجة إلى من يسهر عليه. و30 يونيو ليست فقط ذكرى فى الروزنامة، بل عهد وطنى متجدد، بأننا لن نسمح أبدًا بعودة دولة الجماعة، أو أى جماعة، على حساب دولة الوطن.

ما حدث فى عام حكم الجماعة لم يكن سحابة صيف، بل كان تجربة مؤلمة كشفت هشاشة ما كنا نظنه راسخًا. تعلمنا أن الديمقراطية ليست صندوقًا فقط، بل منظومة قيم، وأن الدولة لا تُحكم بالنوايا، بل بالدستور الذى يضمن المساواة والعدالة للجميع.

كقبطى، بل كمواطن مصرى عمومًا، تعلمت أن «الحياد» فى اللحظات الفاصلة ليس فضيلة، بل تخاذل.

وأن الصمت أمام مشروع ظلامى يُعيد تشكيل الوطن لا يكون إلا مباركة ضمنية له. لقد كشف لنا «عصر المرشد» أن التهاون فى حماية الدولة المدنية يؤدى إلى تصدع كل شيء، بدءًا من الكيان السياسى، وصولًا إلى السلام المجتمعى.

لقد رأينا كيف تُبنى الفتن من كلماتٍ غير محسوبة، ومن خطب دينية تُفرّق ولا تُجمع، ومن تعليمٍ لا يربّى على التعدد، بل على رفض الآخر. أدركنا أن «الوطنية» لا تُورّث، بل تُغرس وتُربّى، وأن على كل جيل أن يدفع ثمن حريته، لأن من لا يدفع ثمنًا، قد لا يقدّر قيمة ما بين يديه.

فى الكنائس، لم نعد نكتفى بالصلاة لأجل سلام شخصى، بل صرنا نصلى من أجل سلام الوطن. فى البيوت، لم نعد نتحدث فقط عن النجاح الفردى، بل عن مآل الدولة، ومصير البلد، ولكن وطن يحتضن أبناءه جميعًا؟ صار الحديث عن «الوطن» جزءًا من حديث العائلة اليومية. صار الخوف من تكرار الماضى دافعًا للتنبه، والتمسك بالوعى.

صوت قبطى.. لكنه ليس وحيدًا

أعلم أن هناك من قد يقرأ هذا المقال ويقول: «هذا صوت قبطى خائف.. مبالغ!»، لكن الحقيقة أننى لست وحدى. صوتى هو امتداد لملايين الأصوات التى ربما لا تكتب، لكنها شعرت بما شعرت، وهتفت بما هتفت، وبكت من الخوف على وطنٍ حسبته قد ضاع.

أكتب اليوم من منطلق «الشراكة الكاملة». فأنا لست ضيفًا على هذا الوطن، ولا هامشًا على صفحاته، بل سطرٌ أصيلٌ فى تاريخه. حين خرجت يوم 30 يونيو، لم أحمل صليبى فقط، بل حملت روحى، لأن الخطر لم يكن طائفيًا فقط، بل كان وطنيًا شاملًا. خطر يهدد الكل، لا البعض.

وحين رأيت المسلمين والمسيحيين يدًا بيد، يهتفون لهدف واحد، أيقنت أن هذا البلد لا يُختصر فى تيار، ولا يُختزل فى جماعة. وأن الوطن حين يكون فى خطر، تسقط كل الفواصل المصطنعة، وتبقى الحقيقة الوحيدة: إما أن نعيش معًا، أو نُختطف معًا.

مستقبل يستحق القتال من أجله

نعيش اليوم وسط أزمات اقتصادية وتحديات اجتماعية، نعم. لكن ما نملكه اليوم، هو وطن له جيش لا يُقسم الولاء إلا له، وله مؤسسات مدنية راسخة، وله دستور نحاول أن نفعّله على أرض الواقع. الأوطان لا تُقاس فقط بحجم الرخاء، بل بصلابة الأساس. وما فعلناه فى 30 يونيو هو أننا رسخنا هذا الأساس من جديد.

الحذر واجب. لا أحد فى مأمنٍ من الرجوع للوراء، إذا استكانت العقول وغابت الذاكرة. علينا أن نُبقى عيوننا مفتوحة، وأن نرفض كل صوت يفرّق، أو يسخر من الاختلاف، أو يستدعى أحلام الخلافة على حساب فكرة الدولة. فالدين لله، والوطن للجميع، تلك العبارة ليست شعارًا، بل مشروع حياة.

حين أستعيد شريط الذاكرة، من لحظة إعلان فوز مرسى إلى صرخة الملايين فى 30 يونيو، أشعر كأننى مررت بجسر من النار. خرجتُ من الجهة الأخرى بشيء جديد: وعى لن يُغادرنى أبدًا. وعى بأن الوطن لا يُحمى بالشعور فقط، بل بالفعل. لا يُصان بالعاطفة، بل بالعلم، والعمل، والمشاركة.

علينا جميعًا أن نحرس هذا الوطن من كل فكر يعيدنا إلى الوراء، من كل خطاب يُقصى المختلف، من كل دعوة لتديين الدولة، ومن كل نداء يستبدل القانون بالولاء. وأن نقول بصوت واضح: مصر لكل أبنائها، لا مرشد فوقها، ولا جماعة تحكمها من خلف الستار.

وأخيرًا، فإن ما أود أن أقوله لجيل جديد لم يعش تلك الأيام: اقرأوا ما حدث، وافهموه. لا تستهينوا بما مررنا به، ولا تعتقدوا أن ما بين أيديكم سيبقى بلا جهد. فالوطن كالحب، لا يكفى أن تسكنه، بل أن تحميه من كل ما يهدده.

ولمن يسأل: «هل كنت تبالغ فى خوفك؟»، أقول: لا، بل كنت أحب وطنى بما يكفى لأخاف عليه، ثم لأدافع عنه.