جماعة الشر .. ومحاولات اختطاف وطن

عصام شيحة

رفعت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 شعاراتٍ محوريةً هدفت إلى ترسيخ حقوق الإنسان فى حياة كريمة وحرة، تسودها الكرامة وسيادة القانون.

هذه الشعارات دحضت بقوة كل دعاوى المصالح الخاصة ومظاهرها السلبية، مثل تزاوج السلطة بالثروة، وإغلاق قنوات الرأى الآخر، ومواجهة الطموحات المشروعة فى المشاركة السياسية.

كان الهدف الأسمى هو ترسيخ مضمون شعار «الوطن للجميع»، الذى يُعد حجر الزاوية فى منظومة حقوق الإنسان، فلا أمل يُرتجى فى غياب مفهوم المواطنة الحقة التى تستند إلى أرضية وطنية خالصة وتضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. كانت العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية من أبرز المطالب التى نادت بها الثورة، بعد أن عانى الشعب من ممارسات الفساد السياسى والمالى التى أثقلت كاهل الدولة وحرمته من نصيبه العادل فى ثمار التنمية.

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين ثورة 25 يناير «لحظة مفصلية» فى تاريخ مصر، واستغلوا هذه الفرصة لدخول الحياة السياسية بقوة غير مسبوقة.

فبعد الثورة، شارك الإخوان بفاعلية فى الانتخابات البرلمانية، واستطاعوا حصد ما يقارب 75% من مقاعد مجلسى الشعب والشورى، هذا التفوق الانتخابى مهد الطريق أمامهم للوصول إلى سدة الحكم فى عام 2012، عندما فاز مرشح جماعة الإخوان المسلمين «محمد مرسي» بالانتخابات الرئاسية.

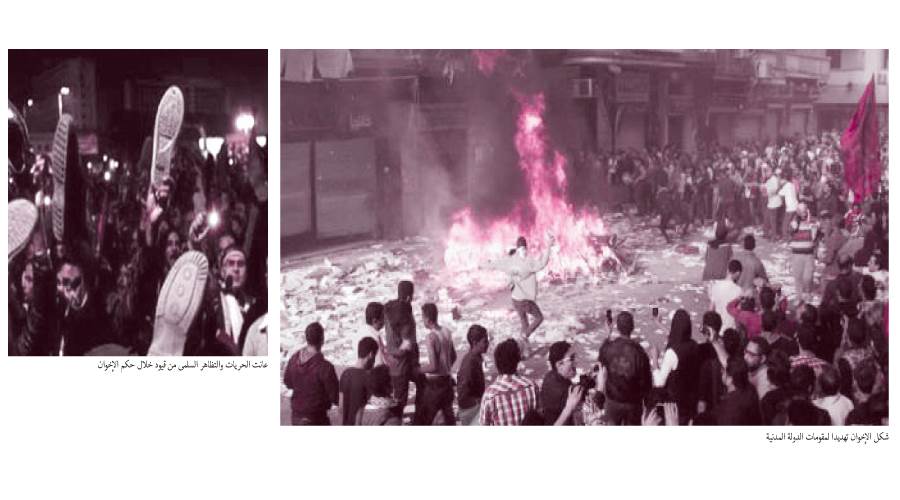

وخلال فترة حكم الإخوان المسلمين، شهدت مصر تزايدًا فى الجدل حول قضايا الحريات وتطبيق القانون، فمثلًا، أثار مشروع الدستور الذى أقر فى نهاية عام 2012 جدلًا واسعًا بسبب بعض مواده التى رأى فيها البعض تقييدًا للحريات وتكريسًا لهوية دينية للدولة.

كما شهدت تلك الفترة أيضًا، فض الاعتصامات والاحتجاجات بالقوة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات، وزاد من حدة الاستقطاب السياسى. بالإضافة إلى ذلك، واجهت وسائل الإعلام والصحفيون قيودًا وضغوطًا.

يسعى هذا المقال إلى تحليل سياسات وممارسات الإخوان خلال تلك المرحلة، وتوثيق أبرز الانتهاكات التى تعرّض لها المجال العام، فى محاولة لفهم كيف ساهم هذا المسار الأيديولوجى فى تهديد مقومات الدولة المدنية، وإعادة إنتاج الاستبداد تحت مظلة «الشرعية الثورية».

تقييد الحريات

شكل إقرار دستور مصر لعام 2012 نقطة تحول فى المشهد السياسى والقانونى للبلاد بعد ثورة يناير، إذ جاء كاستجابة لمطالب شعبية عارمة بالحرية والعدالة. ورغم أن الدستور ضمّ بابًا مخصصًا للحريات والحقوق، إلا أن فحص مواده بتمعن يكشف عن أن القيود المفروضة على هذه الحقوق كانت ممنهجة، وتمثل تراجعًا عن معايير الدولة المدنية والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، فلم يُلبى تطلعات الشعب نحو دولة ديمقراطية تحترم مبادئ حقوق الإنسان بل تضمن صياغات فضفاضة وقيودًا غامضة مهدت الطريق لتقويض الحريات الأساسية، ومنها على سيبل الحصر.

فقد نصت المادة (81)على أن «تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع، ولا مع الفصل الأول من باب المقومات الأساسية للدولة».مثلت هذه الصيغة من حيث ظاهرها، بأنها تنظم ممارسة الحقوق، ولكنها فى الواقع مثلت قيدًا عامًا وشاملًا، إذ خضعت كافة الحقوق الواردة فى الدستور لتفسيرات سياسية أو دينية، وهو ما يتعارض مع مبدأ التقييد نفسه فى القانون الدولى لحقوق الإنسان.

فمن خلال هذه المادة، جرى تفريغ النصوص المتعلقة بالحريات من مضمونها، لأنها تظل دومًا رهينة تفسير فضفاض للمقومات الأساسية للدولة.

وغلبت المرجعية الدينية على الحقوق، حيث أضافت المادة 219، بعدًا آخر للقيود، من خلال التوسع فى تفسير «مبادئ الشريعة الإسلامية»، لتشمل «أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة»، مما جعل هذه الصيغة تخالف تقليدًا دستوريًا مستقرًا كان يربط المبادئ بمصادر التشريع الأساسية لا بتفاصيل الفقه. وبهذا التوسع، أصبحت كل الحقوق والحريات خاضعة لتفسيرات دينية غير منضبطة، ما خلق تنازعًا بين المرجعية الدينية والمرجعية الحقوقية، وهو ما يُعد إخلالًا جوهريًا بمبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون، ويمهد لتشريعات تقيد الحقوق باسم تطبيق الشريعة.

أما حرية الرأى والتعبير والإبداع فرغم أن المادة (45) من دستور 2012، أقرت أن «حرية الفكر والرأى مكفولة»، فإن هذه المادة جاءت خالية من أى ضمانات حقيقية للحماية، ولم تحظر صراحة تجريم الرأى أو الرقابة على الفكر.

بل جاءت المادة (44) لتفرض قيدًا مباشرًا، عبر النص على أن «تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة». هذه المادة استُخدمت فعليًا فى محاكمة عدد من الكتاب والمفكرين بتهمة ازدراء الأديان، وهو ما يتناقض مع حرية التعبير المكفولة بموجب العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى صدّقت عليه مصر. كما أن المادة (11) المتعلقة بحرية الإبداع جاءت مرنة لكنها لم تحم المبدعين من الملاحقة القضائية أو الرقابة، ما جعل الحريات الثقافية والفنية عرضة للتجريم باسم «القيم».

ومن أبرز صور التقييد فى دستور 2012 ما جاء فى المادة (50)، التى أقرت حق المواطنين فى «الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات»، لكنها قيدت ذلك بعبارة «ينظمه القانون».

وهذا القيد الشكلى فتح المجال أمام السلطة التنفيذية لإصدار قوانين تحد من هذا الحق بشكل جوهرى، مثل قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 الذى فرض قيودًا مشددة على حرية التجمع السلمى.

أما المادة (51) فقد أقرت بحق تكوين الجمعيات بالإخطار، لكنها أغفلت تمامًا الضمانات الحقيقية لاستقلال المجتمع المدنى، مثل الحماية من الحل الإدارى أو التدخل الأمنى، مما مكّن السلطة لاحقًا من تجميد أنشطة عدد كبير من المنظمات الحقوقية، وفرض قيودًا تمويلية وتشغيلية عليها.

لم تكن حرية الإعلام فى دستور 2012 أفضل حالًا، حيث نصّت المادة (48) على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة»، إلا أنها سمحت بالرقابة فى «زمن الحرب أو التعبئة العامة» دون تعريف دقيق لهذين المصطلحين، ما ترك بابًا واسعًا للرقابة والتدخل الإدارى.

كما أن المادة (49) تحدثت عن ضمان استقلال المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، لكنها لم تتطرق للصحافة الخاصة أو الحزبية، مما أغفل أحد أهم محاور التعددية الإعلامية. ولم تتضمن المواد أى حظر على إغلاق الصحف أو سحب تراخيصها، وهو ما يتعارض مع الضمانات الدستورية المعمول بها فى الدساتير الديمقراطية المقارنة.

ولم يتضمن الدستور أية إشارة إلى الالتزامات الدولية المترتبة على مصر، ولا ينص على أسبقية القانون الدولى على القوانين الوطنية. على الرغم من أن مصر هى إحدى الدول الأطراف فى عدد من المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فى ذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونظيره الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن الدستور لم ينص صراحة على الالتزامات المترتبة على مصر بموجب أحكام ومواد تلك المعاهدات والاتفاقيات، ولم يشر إلى إنفاذ أحكامها مباشرة وانطباقها على جميع الأشخاص بموجب القانون المصرى.

ومن هنا نجد أن دستور 2012 عصف بالحريات العامة، رغم إقرارها نظريًا، فقد كانت مقيّدة بأدوات متعددة، تبدأ من القيود العامة المبطنة فى النصوص (مثل المادة 81)، وتمر بـإحالة تنظيم الحقوق إلى القوانين دون ضمانات دستورية، وتنتهى بـاستخدام المفاهيم الدينية والأخلاقية لتقييد التعبير والاختلاف والخصوصية.

وهكذا، فلم يكن دستور 2012 مجرد وثيقة حكم، بل كان إطارًا أيديولوجيًا لإعادة إنتاج الاستبداد تحت مظلة الشرعية الدستورية، وهو ما شكل أحد الدوافع الرئيسية لرفضه شعبيًا ومؤسساتيًا فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013.

اختراق مؤسسات الدولة

اتسم حكم الإخوان بمحاولة دمج تنظيم الجماعة فى بنيان الدولة، عبر استغلال المناصب الإدارية لتكريس ولاء مؤسسات الدولة لمشروع الجماعة، وهو ما يناهض مبدأ الحياد الإدارى المنصوص عليه فى الدستور.

وعلى الرغم من أن تطبيق اللامركزية كان من مطالب ثورة 25 يناير الرئيسية عبر المطالبة بانتخاب المحافظين وتغيير القوانين واللوائح الخاصة بالمحليات لإتاحة فرصة أوسع للمواطنين للمشاركة فى إدارة الدولة، إلا أن الإخوان المسلمين بمجرد وصولها للحكم، سارعت لنشر كوادرها فى المناصب التنفيذية فى المحافظات المختلفة، وفوضت كوادرها ممن تولوا مناصب نائب المحافظ بالإدارة الفعلية لشئون المحافظات التى عينوا فيها بقرارات صادرة عن الرئاسة مباشرة.

ومع وصول محمد مرسى إلى سدة الحكم، بدأت الإخوان باستهداف السيطرة على مفاصل الدولة الحيوية. فلم يقتصر الأمر على الوزارات، بل امتد ليشمل مستويات إدارية أدنى كان لها تأثير مباشر على سير العمل الحكومى.

وفى يونيو 2013، صدر قرار بتعيين 13 محافظًا جديدًا، كان غالبيتهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمحسوبين عليها بشكل مباشر؛ علاوة على إعادة هيكلة الوزارات بهدف توجيه سياسات الوزارات بما يخدم أيديولوجيا الجماعة، مما أثار موجة واسعة من الانتقادات والاحتجاجات فى المحافظات، ليس فقط لافتقار بعض المعينين للخبرة الإدارية اللازمة، بل لأنها اعتُبرت محاولة صريحة لتغيير الهوية الوطنية للمؤسسات لصالح أجندة تنظيمية. وتجاهلًا صريحًا لمبادئ الجدارة والكفاءة التى يجب أن تكون المعيار الأساسى للتعيين فى الوظائف العامة، واستبدلها بمعيار الولاء التنظيمى والأيديولوجى.

وإذا كان من المتعارف عليه وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، أن استقلال القضاء حجر الزاوية فى أى نظام ديمقراطى يضمن سيادة القانون وحماية الحقوق. إلا أن القضاء المصرى تعرض لانتهاكات غير مسبوقة.

فقد تم إقالة النائب العام عبد المجيد محمود فى أكتوبر 2012، وتعيين المستشار طلعت عبد الله، ذو الانتماءات الإخوانية، فى خطوة قُوبلت برفض واسع لأنه انتهاك صريح للدستور والقانون، حيث إن منصب النائب العام يتمتع بحصانة تهدف إلى ضمان استقلاليته عن السلطة التنفيذية.

وأثارت هذه الإقالة غير الدستورية غضبًا واسعًا فى الأوساط القضائية والقانونية، واعتُبرت محاولة سافرة للسيطرة على النيابة العامة وتوجيهها.

وتوالت الاعتداءات على استقلال القضاء بإصدار قرارات تنفيذية تتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، لا سيّما قرار إعادة مجلس النواب للانعقاد رغم صدور حكم قضائى ببطلانه، فى سابقة تُعد إهدارًا لأحكام القضاء وتدخلًا فى عمل المحكمة.

كما سعت إلى تعديل تشريعى يهدف إلى تخفيض سن التقاعد للقضاة من 71 إلى 60 عامًا، بهدف إقصاء ما يقرب من 3500 من شيوخ القضاء وإحالتهم للمعاش المبكر، فى إطار مشروع ممنهج لإعادة هيكلته على أسس تنظيمية حزبية. واستبعاد المستشارة تهانى الجبالى، أول قاضية مصرية، من المحكمة الدستورية، إلى جانب استبعاد سبعة قضاة آخرين من ذات المحكمة.

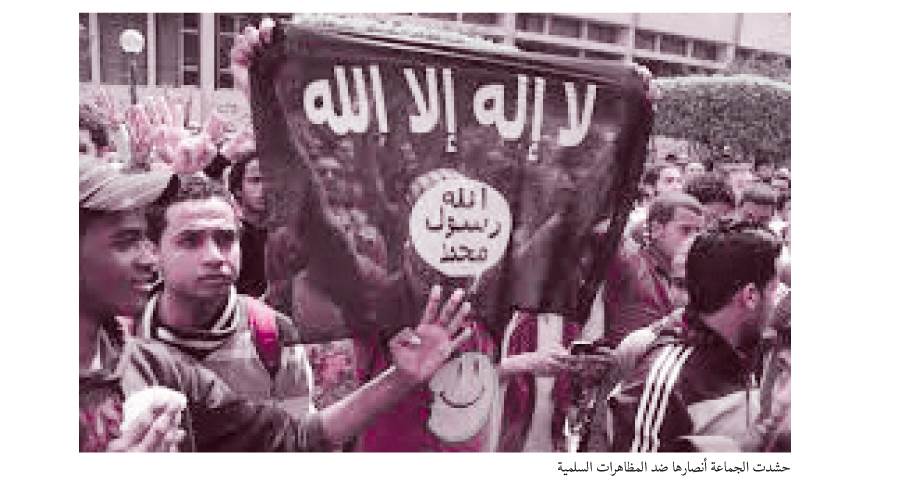

وبلغت تلك الممارسات ذروتها بإصدار الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012، والذى حصّن قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام أى جهة قضائية، وقيام أنصار جماعة الإخوان بمحاصرة مبنى المحكمة الدستورية العليا بهدف منع المحكمة من إصدار حكمها فى الطعون المقدمة ضد دستورية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.

هذه الواقعة لم تكن مجرد احتجاج، بل كانت اعتداءً مباشرًا على سيادة القانون وتهديدًا لمؤسسة دستورية عليا، مما يُظهر استخفافًا غير مسبوق بمبدأ الفصل بين السلطات.

الاعتداء على الصحافة والإعلام

شهدت حرية الصحافة والإعلام فى عهد الإخوان تصاعدًا ملحوظًا لمحاولات القمع وضغوطًا مكثفة من جانب الجماعة، ما أدى إلى تقييد غير مسبوق للمشهد الإعلامى وتضييق الخناق على حرية الرأى. لم تفلت المؤسسات الإعلامية من محاولات الجماعة لـ«أخونة الإعلام» وتشويه الرسالة الإعلامية، من خلال إنشاء العديد من القنوات الدينية المتشددة لبث أفكارها المتطرفة والإرهابية تحت ستار الدين.

وقد فرضت الجماعة الخناق على النوافذ الإعلامية التى تعارضها، وأسهم هذا فى خلق بيئة من العداء والتهديد ضد حرية الرأى وملاحقة الإعلاميين.

من أبرز الأحداث التى شهدتها فترة حكم الإخوان كانت محاصرة أنصار الجماعة لمدينة الإنتاج الإعلامى ومنع العديد من الإعلاميين من الدخول فى أكتوبر 2012 ومارس 2013. كما تم إغلاق أبواب المدينة فى 6 أكتوبر بحواجز حديدية ومنع دخول وخروج العاملين وضيوف البرامج.

ودعت الجماعة أنصارها عبر مواقع التواصل الاجتماعى إلى اقتحام مدينة الإنتاج وتحطيم معدات القنوات. واستمرت الجماعة فى ممارستها لأنماط القمع السياسى تجاه خصومها والمعارضين، اتخذ مظاهر متعددة من بينها قمع المظاهرات السلمية، التحريض الإعلامى، استخدام العنف المباشر من قبل أنصار الجماعة، والتواطؤ مع أجهزة تنفيذية فى بعض الأحيان.

- أحداث قصر الاتحادية مثلت أبرز دليل على انتهاك الحق فى التظاهر السلمى فى عهد الإخوان، حيث خرج آلاف المواطنين إلى محيط قصر الاتحادية رفضًا للإعلان الدستورى الصادر عن محمد مرسى، والذى حصّن قراراته من الطعن القضائى، ووسّع من صلاحياته بشكل غير مسبوق.

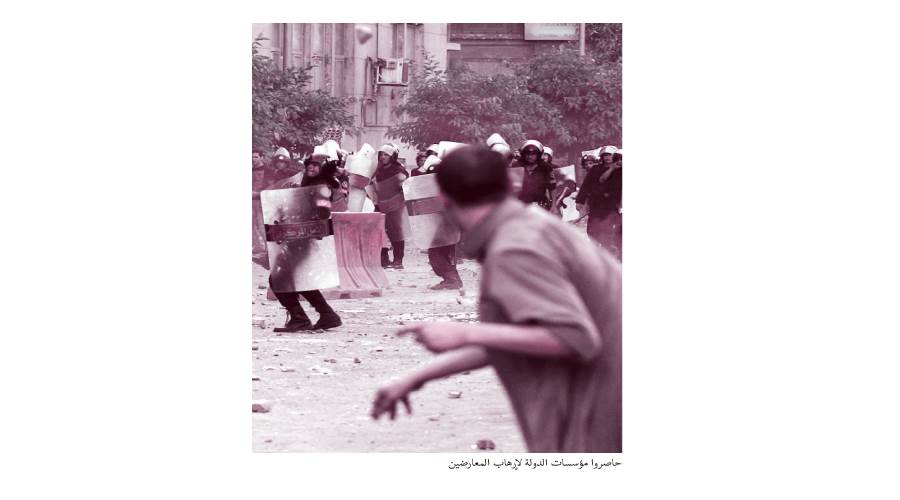

وردت الجماعة على تلك الاحتجاجات عبر حشد أنصارها فى محيط القصر، حيث قاموا بإزالة خيام المعتصمين، واعتدوا على المتظاهرين بالضرب والسحل والأسلحة البيضاء، بل واحتجزوا العشرات منهم فى خيام «تفتيش شعبي»، ما أسفر عن قتل 10 من بينهم الصحفى «الحسين أبو ضيف»، وأُصيب أكثر من 700 متظاهر.

وخلال مظاهرات القوى المدنية فى يناير وفبراير 2013، فى محيط ميدان التحرير ومحيط قصر القبة، تعرضوا لهجمات من مجموعات منظمة تنتمى إلى التيار الإسلامى، وأحيانًا بمباركة من قيادات فى الجماعة. فقد وثقت المنظمات الحقوقية فى تقريرها، ما لا يقل عن 43 حالة احتجاز قسرى وتعذيب ميدانى تم تنفيذها من قبل أفراد يرتدون زيًا مدنيًا، وتبيّن لاحقًا أنهم من أنصار التيار الإسلامى.

وفى 22 مارس 2013، اعتدى أنصار الجماعة على المتظاهرين الرافضين لحكم جماعة الإخوان أمام مقر مكتب الإرشاد فى المقطم، واستخدمت الجماعة فى قمع تلك التظاهرات مختلف أنواع العنف بداية من الرشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف وإطلاق النار ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91.

المرأة والأقباط وسيناء

شهدت أوضاع المرأة وحقوقها الدستورية تراجعًا حادًا خلال العام الذى تولت فيه جماعة الإخوان مقاليد الحكم.

فقد عملت الجماعة على تهميشها والتضييق على أدوارها المختلفة داخل المجتمع بل واحتقارها فى بعض الأحيان.

وتتعدد النماذج التى تدل على ذلك، منها صفع أحد عناصر الإخوان لسيدة على وجهها أمام قصر الاتحادية، وتقديم النائبة الإخوانية بمجلس النواب «عزة الجرف» مشروع قانون لتعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والخاصة بتجريم عمليات الختان.

وفى السياق نفسه، تم التلاعب بالمناهج الدراسية، إذ قرر وزير التربية والتعليم فى عهد الإخوان، حذف صورة «درية شفيق» إحدى رائدات حركة تحرير المرأة فى مصر من مادة التربية الوطنية للمرحلة الثانوية بدعوى عدم ارتدائها للحجاب، بالإضافة إلى غياب تمثيل المرأة بشكل شبه كامل فى التعيينات الوزارية والمناصب القيادية.

وسعت جماعة الإخوان إلى تهميش أقباط مصر.

تصاعد الخطاب الطائفى والإقصائى للأقباط كان سببًا فى إشعال الاعتداءات الطائفية، مثل أحداث الخصوص فى 2013. وغياب- مرسى- عن حفل تنصيب البطريرك الأنبا تواضرس الثانى ما جعل بعض النشطاء الأقباط يقولون إنها كانت فرصة ليثبت أول رئيس منتخب بإرادة شعبية أنه رئيس لكل المصريين.

أحداث كثيرة لم يتم التعامل معها بمبدأ المواطنة من قبل السلطة التنفيذية، مثلت انتهاكًا لحقوق الأقباط فى الأمن وحرية ممارسة شعائرهم، وقوضت مبدأ المواطنة وهددت نسيج المجتمع المصرى.

وفى سيناء عملت جماعة الإخوان على تحويلها بؤرة حاضنة للإرهاب بفتح قنوات تواصل مع تنظيمات إرهابية داخلية وخارجية وفى مقدمتهم محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة حينها، ومنحهم حرية التحرك لتنفيذ مخططات الجماعة وتيارات الإسلام السياسى فى أرض الفيروز؛ مستغلين هشاشة الأوضاع الأمنية فى سيناء.

وأفضى هذا التواطؤ إلى نشوء تنظيمات مثل «أنصار بيت المقدس» التى تبنّت أعمالًا إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة والجيش مثل استهداف خط الغاز، والقيام بعدد من المسيرات المسلحة بسيارات الدفع الرباعى بشمال سيناء، ومهاجمة أقسام الشرطة، والهجوم على نقطة أمنية فى شمال سيناء أسفر عن مقتل 16 مجندًا وقت الإفطار فى رمضان، بالإضافة إلى واقعة اختطاف سبعة جنود، فى تحد واضح لسلطة الدولة.

حاول الإخوان اختطاف مؤسسات الدولة كرهينة لمشروع أيديولوجى لا يعترف بالتعددية ولا يُؤمن بقيم الدولة المدنية، ما أشعل بيئة مشبعة بالغضب الشعبى، دفعت ملايين المصريين إلى النزول إلى الشوارع والميادين فى 30 يونيو 2013، فى مشهد تاريخى أعاد تصحيح المسار، واستعاد الوطن من براثن مشروع أيديولوجى كانت تُراد له السيطرة على هوية مصر الوطنية والحضارية.

كان لابد أن تنطلق ثورة يونيو عام 2013 كموجة تصحيحية كاسحة، صوبت مسار ثورة ينايروانحازت للوطن، وأكدت ضرورة إنجاز طموحات الشعب ونيل حقوقه كافة، وفى سبيل ذلك خاض الشعب ملحمة وطنية مدهشة اقتنص بها إرادته الحرة.

وأصبح الشعب على موعد حقيقى مع تطلعاته وآماله فى دولة مدنية حديثة تتبنى ضمن ما تتبنى منظومة الحقوق الإنسانية وفق مفهومها الشامل سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. وبحكم ما واجهته الدولة من مخاطر وهى على حافة الانهيار، ركزت ثورة الثلاثين من يونيو على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من مفهوم التنمية الشاملة.