حكايات الأجداد v.s تطبيقات المحمول

سؤال يطرحه سامح إداور سعدالله

من المؤكد أن البيوت المصرية غنية جدًا بالقصص الشفهية المتوارثة عبر الأجيال منذ قديم الزمان؛ من الآداب القصصية غير المدونة فى الكتب. حكايات كل ليلة كانت تقصها الجدة على مسامعنا حتى نذهب فى نومٍ جميلٍ حالم، أحلام الطفولة والبراءة، من خلال الصور التى كانت تبثها لنا الجدة فى خيالنا.

وما زال عالقًا فى ذاكرتنا قصصٌ كانت، إذا عجزت عن أخذنا إلى النوم، تُتبع بأغنياتٍ كثيرةٍ متعددة مع تربيتٍ على الظهر حتى يذهب الطفل إلى النوم.

ولكن، أظن أن هذه الأساليب قد اختفت تمامًا، وحل محلها عصر الهاتف المحمول وما يحتويه من شبكة عنكبوتية رهيبة تحمل بين طياتها المئات من التطبيقات التى تسحر عقول الأطفال والشباب والعجائز، فاختلف كل شيء، اختلاف الزمان والمكان والطبائع، والحالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتغيّر الكثير من العادات المتوارثة.

لم تعد الجدة تسكن فى نفس البيت؛ كل بيت فى حالة خاصة به، يُفضّل البُعد وكأن فى البُعد الراحة والسكينة. هذه الظاهرة تمثل «الاغتراب» بين أفراد الأسرة، التى عزّزت هذا البُعد من خلال التغيرات الحديثة على أرض الواقع فى صورها المتعددة، مثل التطور التكنولوجى الرهيب فتجد حتى أفراد الأسرة الواحدة وهم يجلسون على مائدة الطعام كل فرد منهم يمسك هاتفه المحمول عين على الهاتف وأخرى على طبق الطعام ولا أحد يعير الآخر اهتمامًا، وعندما يحين موعد النوم ينام الجميع وفى حضنهم الهاتف، ليغلبه النوم وهو يتابع هاتفه الشخصى.

لم يعد هناك فى الأغلب عائلة تحتوى الكل، فربما انقرض هذا النوع من الآداب القصصية الشفاهية. وبالأمس القريب كانت هناك العديد من القصص والأساطير التى سلمها الرواة من جيل إلى جيل، ولم تُكتب ولم يُسجلها التاريخ كتابة، ولكنها انتقلت شفاهةً.

هناك قصص كثيرة لم تُدوَّن، أو ربما دُوِّنت قديمًا فى كتب ولم نجدها اليوم، لكن الأجيال تتداولها عبر العصور من خلال الثقافة الشعبية أو الراوية عن الأجيال مثل قصص الجدة وحواديت قبل النوم.

الفولكلور الشعبى القديم ؛ الحكايات غير المدونة فى كتب كان مصدرها الوحيد هو الأجداد، الذين كانوا ناقلين لهذه الحكايات التى تبلور وتميز ثقافة وفكر مدينة عن مدينة وقرية عن أخرى بمعنى أن نفس القصة أو الحكاية قد تُروى بنفس الفكرة والمضمون، ولكن تختلف فى أسماء الأماكن أو من مكان إلى آخر، أو من زمان إلى زمان، حسب الفكرة ونوع الثقافة السائدة فى المجتمع.

وفى أغلب الأحيان، تكون هذه القصص نابعة من تراث ثقافى بحت، يعكس تصور البيئة القديمة من خلال معتقدات السكان فى تلك الحقبة. وتلك القصص القديمة التى كانت تحكيها الجدة هى جزء من ذاكرة الجميع. هى قصص خرافية ممتعة ومشوقة، تناسب كل الأعمار وتجذب الآذان السامعة. تتعدد القصص وتتنوع من إقليم إلى إقليم، ومن مدينة إلى أخرى، ولكن فى النهاية تظل الأسطورة واحدة، وتحتوى على فكرة واحدة وهدف تربوى واحد، رغم اختلاف السرد من راوٍ إلى آخر، ومن أسلوب إلى أسلوب، وكذلك تختلف فى طبيعتها، من قرية إلى أخرى، ومن مدينة إلى مدينة، بحسب تاريخ المكان وجغرافيا الزمان. لكن فى النهاية، تجدها هى نفس القصة، تختلف فى السرد والمشاهد، ويظل المغزى واحدًا.

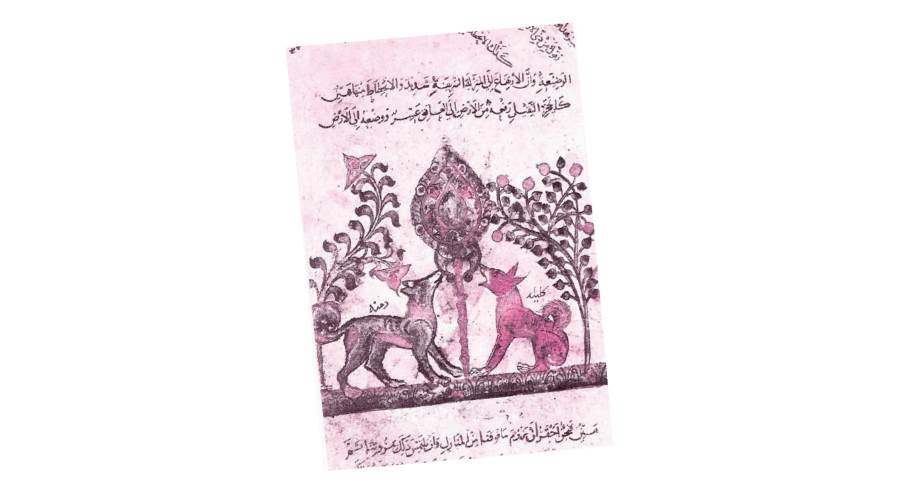

سمعنا فى حياتنا عن «الشاطر حسن» وكنا نتساءل: من هو أصلًا هذا الشاطر؟ ربما كان هو نفسه «السندباد»! هناك أيضًا قصص أخرى لم تكن لها مصادر مكتوبة، بل نُقلت بالتقليد من جيل إلى جيل، ولم تُسجل فى الكتب، ورغم ذلك تظل غريبة ومدهشة، ولا تقل جمالًا عن الأساطير المدونة فى أمهات الكتب قديمًا، مثل «ألف ليلة وليلة» و «كليلة ودمنة»، ورحلات السندباد، أو ربما تحورت هذه القصص عبر العصور لتخرج فى قوالب جديدة من السرد. تغيرت فى الشكل والأسلوب والمعنى، وتغيرت الشخصيات، لكن يبقى الهدف والفكرة كما هى.

كثيرًا ما سمعنا أو قرأنا عن الأساطير القديمة فى الحضارات العريقة، مثل حضارات مصر القديمة والعراق واليونان. كانت تُروى إما عبر ملاحم شعبية أو بطولات تاريخية أو خرافية. ومن أشهرها الأسطورة المصرية «إيزيس وأوزوريس»، التى انتقلت إلى الحضارة الإغريقية، بالإضافة إلى قصص هرقل وهرميس وزيوس فى الحضارة الإغريقية، وكذلك ملحمة «الإلياذة» و«الأوديسة» فى التراث اليونانى.

إلى جانب تلك الأساطير المدونة، هناك العديد من القصص الشعبية التى تم حفظها عن طريق الحكى الشفهى، وقد تكون أجمل وأكثر تشويقًا من القصص المدونة فى كتب. رغم أنها ربما فقدت بعضًا من تفاصيلها عبر العصور، إلا أن العناصر الأساسية للسرد والتشويق لا تزال حاضرة.

فهذه القصص، تملك نفس عناصر السرد التى توجد فى أدب التاريخ والعالم، ولكنها تستمر فى حياة الناس بطرق شفاهية، تُنقل من جيل إلى جيل. مثل: «قصة البقرة» إحدى القصص التى نقلها الأجداد وتحكى عن رجل إسكافى (مصلح أحذية) كان يعمل فى دكانه عند أطراف القرية. كان هناك زير (وعاء فخارى للشرب) بالقرب من دكانه، وكان الزير ينقط الماء باستمرار، حتى أصبحت تحته بركة من الطين. ذات مرة جاء ابنه الصغير للعب مع أبيه فى الدكان، وبدأ الطفل فى أخذ الطين وصنع أشكالًا مختلفة. وبينما كان يجرف الوحل، اكتشف حجرًا متوسط الحجم، وأخذ يضعه فى الماء وينظفه حتى ظهرت معالم الشكل. كانت تلك المعالم تمثل بقرة تجر ساقية. فرح الطفل جدًا باللعبة، وعرضها على والده. وكان الوالد سعيدًا جدًا لأنه وجد شيئًا يشغل بال ابنه أثناء تواجده فى مكان عمله. وفجأة بدأ الطفل مناداة لعبته قائلًا: «حاتور!». وهنا تبدأ القصة فى التحول إلى الأسطورة «حاتور» وهل هى لعنة الفراعنة؟ مناداة الطفل بـ«حاتور»، وهى نفس الكلمة التى كان يطلقها الفلاحون المصريون على بقرتهم، تتكرر فى العديد من القصص الشعبية المصرية، وخاصة فى القرى المصرية القديمة. لماذا اختار الطفل هذه الكلمة؟ وهل كانت مجرد صدفة؟ أم أن هناك صلة بين القصة وبين إلهة الجمال «حتحور» فى مصر القديمة؟ من هنا، قد يتساءل البعض: هل كانت البقرة التى تجر الساقية مجرد تمثال مغطى بالغبار؟ أم أن هناك عنصرًا غامضًا فى القصة يربطها بعناصر المعتقدات القديمة؟ وعلى الرغم من أن القصة تبدو وكأنها مجرد خيال، فإن كثيرًا من القصص الفولكلورية المصرية تحتوى على لمحات من الحقيقة التاريخية والثقافية. القصص الشعبية المصرية، سواء كانت مدونة أو شفهية، هى جزء أساسى من التراث الثقافى للشعب المصرى. ورغم أن العديد منها لم يُدوَّن فى كتب أو مؤلفات تاريخية، فإن هذه القصص لا تزال تُحكى عبر الأجيال، وتظل حيّة فى الذاكرة الثقافية للبلاد. ومن خلال القصص الفولكلورية، نستطيع أن نرى كيف أن المعتقدات القديمة تظل تلوح فى الأفق، حتى وإن تغيّر الزمان والمكان. القصص الشعبية المصرية تمتاز بالتنوع والتشويق، ولا تزال مصدرًا للإلهام والفرح للأجيال الحالية. وهى الآن فى صراع مع كل هذه الوسائل التكنولوجيا الحديثة التى تحاول أن تفترسها أو تلغى مكانتها عبر السنين.