حكايات 60 سنة صحافة ـ الحلقة 38

ماذا بين نجيب محفوظ ويحيى الطاهر عبدالله؟

منير مطاوع

أكتب هذه الحكايات والذكريات من الذاكرة واعتمادا على بعض ما أمكن جمعه من مواد وصور، وأترك لنفسى حرية التجوّل فى دوائر الذكرى دون تخطيط مسبق حتى أشعر براحة ومتعة لا تحققها عملية التوثيق الأرشيفية ولا يتحقق معها للقارئ ذلك الشعور بالمتعة والمؤانسة.

ومع أن الحكايات والومضات تتزاحم فى رأسى، ومع أن بعض الأسماء تختفى من شريط الذاكرة بفعل التقادم، وتشابك الأحداث والوقائع والشخصيات والمشاعر، فإن ما يهمنى أكثر هو جوهر كل حكاية أو ومضة أو واقعة.

يجمع بينهما إنتاج الأدب طبعًا..

لكننى اكتشفت رابطة فكرية قوية تجمع بينهما دون أن يعلم أيهما بها!

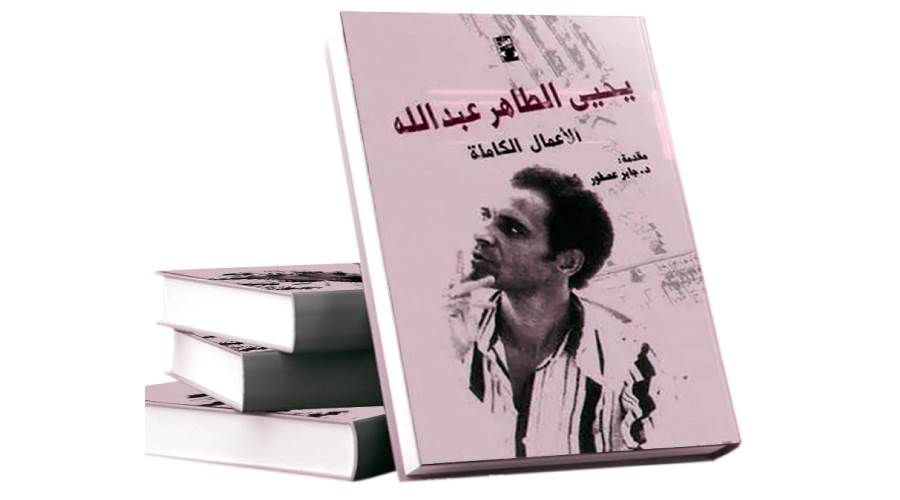

وفى ما يسمى خطأ «جيل الستينيات» يقع يحيى الطاهر عبدالله فى مكانة خاصة لدّىّ.

فقد نشأت بيننا صداقة متينة.. تشبه الأخوة، نظرًا لإعجابى به وبموهبته المتفردة التى تميز بها على كل رفاق جيله، وتكوينه الإنسانى التلقائى المستقل والمعتد بنفسه، الذى يجمع بين الحدة الشديدة والرقة الأشد.

ولأنى أمثل له نوعًا من البشر لم يسبق له التعرف عليه.. هكذا كان وصفه لى.

عرفت طبعا معظم مجايليه، وتبيّن لى تميّز بعضهم فى إبداعاتهم مثل بهاء طاهر وعبدالحكيم قاسم.

لكن يحيى الطاهر عبدالله كان حالة مختلفة.

أعتقد أنها تفردت عنهم جميعًا.. فكلهم انساقوا وراء النمط السائد لفن القصة والرواية المستند على ما أنجزه الغرب ومبدعوه الكبار وأيضا الأدب الروسى.

فوجدنا أكثرهم قام بدراسة ذلك النمط الشائع واجتهد بعضهم فى محاولة التجديد داخل هذا النمط.

نمط مصرى

لكن هذا الشاب الصعيدى القادم من جنوب مصر، والمتأثر بحكايات جدته ونساء العائلة، جلب معه أسلوبه الخاص الذى تميز بمصريته وأصالته وابتكاره لنمط مصرى فى فن القص والرواية.

نمط لا صلة له بما جاءتنا به أوروبا أو روسيا وأمريكا.. أدب يمكن ببساطة أن تلمس فيه ملامح أصالة الهوية المصرية وطريقتها فى التعبير عن نفسها، وطموحاتها ومعاناتها.. بلغة لم يسبق لأديب مصرى أن اعتمد عليها فى سرده، وشكل أدبى «فورم» مختلف تماما عما يتداوله الكبار والصغار.

أضف إلى ذلك ما تمتع به دون الآخرين جميعا، فكان يبهرنا بأنه لا يقرأ علينا قصصه من الورق.

كنا نلتف حوله فى مقهى «ريش» ويتوسطنا هو وينخذ هيئة الحكواتى، أو شاعر الربابة ويقص علينا ما أبدعه من قصص، فأصبح منذ منتصف الستينيات ظاهرة مثيرة للدهشة، حتى أن يوسف إدريس عندما سمعه يروى لنا قصته الأولى «مجبوب الشمس» من غير الرجوع لورق، بل يتلوها وقد حفظها وحفظ كل قصصه.

أصابت الدهشة أيضا رائد القصة القصيرة الحديثة يوسف إدريس فاحتفل بيحيى ونشر له القصة فى مجلة «الكاتب» مع مقال يبشر بمولد كاتب قصة عجيب فى ما يكتب، وعجيب فى أدائه لما يكتب.

ومن وقتها ذاع صيته واعتبر شاعر القصة القصيرة المصرية.

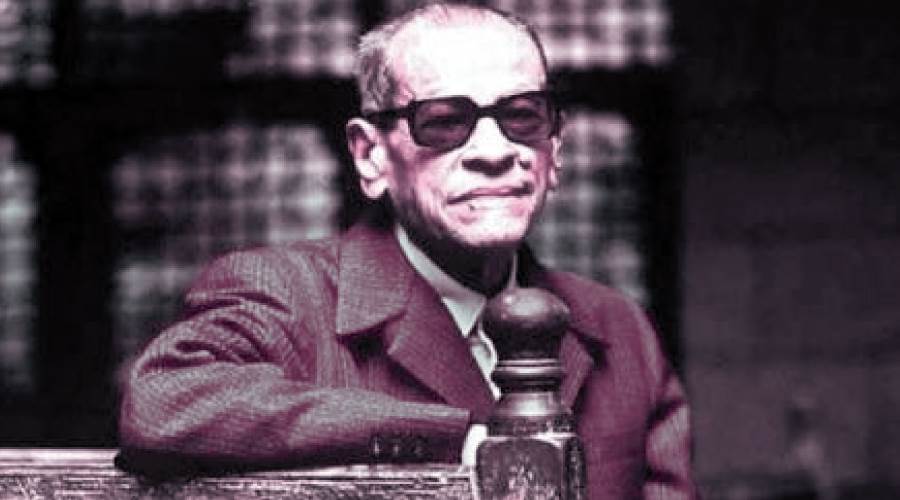

على العكس من ذلك تماما كانت بدايات نجيب محفوظ.

فقد أمضى 15 سنة يكتب وينشر قصصه ورواياته بدأب دون أن يلقى أى اهتمام من النقاد، فقط احتفل به سلامة موسى ونشر له روايته الأولى «عبث الأقدار» مسلسلة فى «المجلة الجديدة» التى كان يصدرها ويرأس تحريرها، لكن أحدا لم يقدمه للوسط الثقافى والأدبى كما فعل يوسف إدريس مع أول قصة ليحيى الطاهر!

ونظرة فاحصة على إبداعات يحيى الطاهر عبدالله تضعنا من أول سطر على مجرى نهر آخر.. يستكشف طريقا جديدا غير مطروق.. طريق بدء قيام أدب عربى مصرى خالص.

والغريب فى نظرى، هو أن أحدًا من النقاد والدارسين والباحثين لم يلتفت إلى ريادة هذا الكاتب الشاب لهذا الطريق.

ومع أننى لست ناقدا ولا دارسا متخصصا للأدب، إلا أن تذوقى لفنونه وممارستى لها، جعلانى أستشعر هذه الريادة، وأتمنى أن يجد أحد الباحثين فرصة لوضع يدنا بشكل تفصيلى دقيق على هذا النهج الذى أولاه كاتبنا كل اهتمام.. وكان فى طريقه لبناء صرح كامل لهذا الأدب المصرى الصميم لولا أن وافته المنية فى قمة نضجه وشبابه.

توفى عبدالفتاح يحيى الطاهر محمد عبدالله فى حادث سيارة غامض التفاصيل فى أبريل 1981 ولو تذكرنا أنه كتب قصته الأولى فى 1961 فيكون عمره الأدبى الإبداعى عقدين فقط من الزمن.

20 عامًا.. قدم خلالها منجزه الذى لا مثيل له بين ما قدمه مجايلوه..

العقاد بداية

نأتى إلى ما كان يجمع الكاتب الشاب والأديب الكبير.

ففى نشأته الأولى كان نجيب محفوظ متحيرا بين أمرين عليه أن يفاضل بينهما ويختار أحدهما ليكون مهمته ومهنته وتخصصه: الفلسفة التى درسها ونشر فيها أكثر من كتاب، والأدب الذى يهواه ويكتبه.

كانت أولى خطواته نحو «الفكر» عندما تعلق بفكر عباس محمود العقاد واعتبره نبراسا يقوم على أساسه نهجه الخاص فى حياته وعمله.

وهو النهج نفسه الذى اتبعه صاحبنا يحيى الطاهرعبدالله، إذ نشأ فى رعاية خاله الحسانى حسن عبدالله، وهو شاعر وأديب فى قرية الكرنك كان يعتبر نفسه من دعاة فكر العقاد، فوجد يحيى نفسه وقد استولى عليه التفكير من منطلق فلسفة وفكر ومنطق عباس محمود العقاد.

ونلاحظ أن نجيب محفوظ فى مرحلة تالية اختلف مع العقاد فى بعض الأفكار، لكنه صرح أن العقاد – فى حديث إذاعى - كان أول من رشحه للفوز بجائزة نوبل وذلك قبل مقال طه حسين الذى رشحه للجائزة بسنوات.

أما يحيى الطاهرعبدالله فقد تخفف من التحيز الشديد لفكر العقاد عندما أقنعه صديقاه عبدالرحمن الأبنودى وأمل دنقل بأنهما يحترمان فكر العقاد، لكن هناك آخرين لهم ما يستحق الإلمام به من فكر ومنطق..

وفيما يتعلق بالتفرغ للأدب، نلاحظ أن يحيى الطاهر صمم بشكل قاطع منذ وصوله القاهرة قادما من قنا بعد أن ترك وظيفة صغيرة كان يعمل بها فى مديرية الزراعة بشهادة دبلوم زراعة، صمم على ألا يلتحق بأى وظيفة أو عمل.. وأن يتفرّغ تماما للأدب والقصص والروايات.. ولأن الأدب لا يتيح لمن يمارسه أن يحقق دخلا يجعله يعتمد عليه، فقد كانت حياة يحيى شديدة الصعوبة والقسوة، بلا دخل مناسب ومنتظم.

أما نجيب محفوظ فقد تخرج فى قسم الفلسفة فى كلية الآداب والتحق بوظائف حققت له فرصة تأمين دخل يتيح له أن يمارس الإبداع الأدبى دون معاناة كبيرة.

ومع تطور أفكارهما وتمرسهما وجدنا أن كلا منهما – مع الفارق الزمنى – قد تحولا إلى الميول الفكرية والفلسفية الاشتراكية والماركسية، ومبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية التى تعاطفا معها فى الرأى والفن الأدبى على السواء.

وبدا هذا النهج واضحا فى ما أنجزاه من قصص وروايات وأيضا من مسرحيات كتبها نجيب محفوظ، فلم يكتب يحيى الطاهر عبدالله أى مسرحية كما نعلم.

ولم يكن يحيى الطاهر عبدالله ممن يحاولون الالتصاق بنجيب محفوظ مثل بعض أدباء الستينيات، لكنه كان يلقى تقديره.

ومعروف أن نجيب محفوظ جدد فى أدبه الذى بدأه عام 1939 بعد ذلك بعشرين عاما أى عام 1959، أى أنه سبق كل من يسمون «جيل الستينيات».. لكنه مع ذلك صرح بأنه على استعداد طيب للإفادة من أى زميل مهما يكن عمره لو أحدث فى الفن جديدا.

وقد أشار أكثر من مرة إلى انتقاد تلقاه من صديقيه بدر الديب ويوسف الشارونى فى الأربعينيات، بأنه كتب الثلاثية بأسلوب ولغة القرن التاسع عشر وليس القرن العشرين، وكان هو يعترف بذلك لكنه وجد أن عالم الثلاثية لا يناسبه سوى هذا الأسلوب الذى وجد نفسه يلجأ إليه.

ويكاد أدب يحيى الطاهر يكون -من زاوية نظر معينة- متكاملا مع منجز عميد الرواية العربية، وهى زاوية خاصة لم يلتفت إليها أحد.

فإذا كان نجيب محفوظ قد قدّم فى أعماله العديدة، الحياة فى القاهرة وأحيانا فى الإسكندرية، فقد غطى يحيى الطاهر عبدالله فى أعماله القليلة، الحياة فى الصعيد الجوانى، لتكتمل بذلك بعض عناصر الصورة الأدبية للحياة فى مصر، أو تقترب من الاكتمال.

ولنستمع إلى يحيى: أنا ابن القرية وسأظل.. فتجربتى تكاد تكون كلها فى القرية، والقرية حياة قائمة.. هى الكرنك فى الأقصر.. أى طيبة القديمة وأرى أن ما وقع على الوطن وقع عليها.. وهى قرية منسية منفية كما أنا منفى ومنسى.

يغرق كاتبنا فى شعور خاص به، وعندما يسأل عن مجموعته الأولى يردد: أنا وضعت فيها حيرتى فى البحث عن شكل ولغة ورؤية.. همى كإنسان ووجدى.. كرجل منبهر بالثورة ويريد أن يخطب بمنهاجها.. حيرتى كاملة وموجودة فى هذه المجموعة.

وعن إقباله على القول وانتقال فن الكتابة إلى فن الحكى: أنا إذا قلت وأجدت القول سأجد من يسمع وهذا أفعله.. لذا أعتقد أن القول أفضل والقصص التى أكتبها سبق أن قلتها مائة ألف مرة لمائة ألف إنسان.

ألم أقل أن صديقى الذى خطفه منا الموت المفاجئ، كان كائنا غير عادى وكاتبا غير مسبوق.

وأتوقف هنا عند مقولة لنجيب محفوظ عندما سئل عن توقعاته من الجيل الجديد من الأدباء، إذ قال إنه وغيره من جيله أرسوا ملامح الرواية العربية، وأن الجيل الجديد سوف يصعد بها إلى العالمية.. وهو ما لم يحدث كما نرى، بكل أسف.

وفى الأسبوع المقبل نواصل