د.ريهام عرام

حكايـات مآذن قاهـرة المعـز

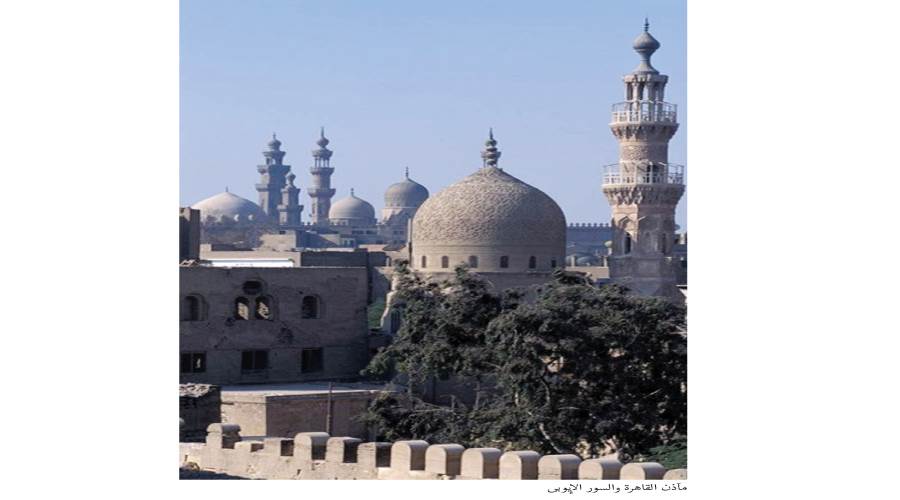

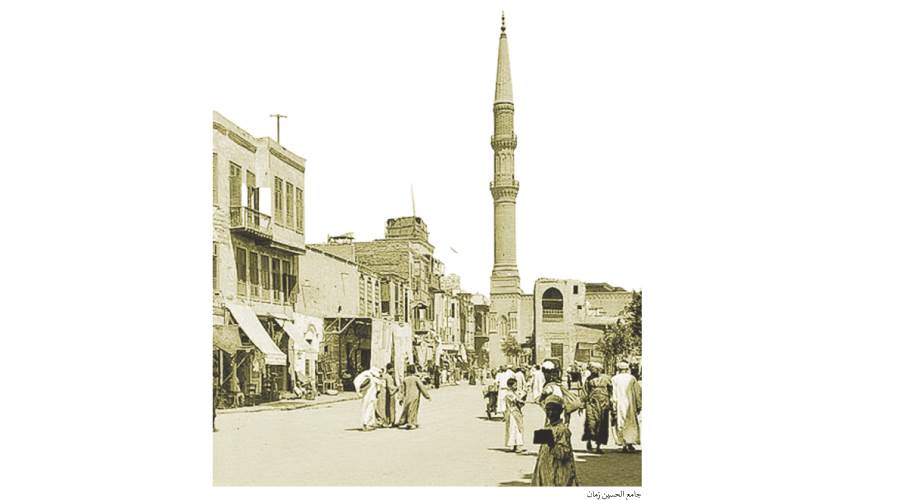

منحت للقاهرة اسمها، ورسمت خط سمائها وميّزتها عن حواضر عصرها، وشهدت فى القاهرة تطوّرها وزهوها، إنها مآذن القاهرة.

إنها تلك المنارة الرشيقة، ذلك العنصر المميز لعمارة المساجد، الذى احتفظ على مدار قرون بمضمونه الجمالى؛ بل اتسع دوره حديثًا ليصبح رمزيّا فى بعض الأحيان.

ابتكرت المئذنة فى الأصل لغرض وظيفى ألا وهو توصيل نداء الحق لأبعد مسافة ورفع الأذان لعنان السماء فيصل إلى الآفاق صوت المؤذن مُعلنًا نداء الصلاة بعد أن كان بلال مؤذن النبى عليه الصلاة والسلام يؤذن فوق سطح المنزل أو على مدخله.

اتخذ المسلمون فى شرق الأراضى الإسلامية هذه الأبراج المبنية بدقة فوق مبانى وكنائس العصور الوسطى وطوّروها بما يتناسب مع روح العقيدة الإسلامية.

مراحل التاريخ

المآذن فى مصر عامّة وفى القاهرة على وجه الخصوص تنوّعت وتطوّرت ملامحها، فتارة يدخل عليها عناصر زينة مستوحاة من حضارات أخرى، وتارة تأخذ شكلًا يُعبّر عن روح العصر الذى بُنيت فيه سواء كانت عصور حرب ومعارك أو عصور تشييد وبناء، وتارة أخرى تتجمل برسوم ونقوش تضفى عليها رونقًا يزيد من جَمال معمارها ويظهره.

استهلت العصور الإسلامية فى مصر بمآذن مستوحاة من عمارة الشام والعراق، ولا عجب فى ذلك؛ فقد ظهرت المآذن لأول مرّة فى الشام على غرار أبراج الكنائس البيزنطية، فنجد فى القاهرة وفى حى السيدة زينب مئذنة جامع أحمد بن طولون من القرن الثانى الهجرى قد بُنيت على غرار المئذنة الملوية العجيبة من إبداع معمارى سامراء.

وهى لا تزال صامدة للآن فى معظمها، مميزة جامع ابن طولون عن غيره من المساجد، فهى وحيدة فريدة فى عمارتها كما هو مسجد مؤسّسها.

ويسبق جامع ابن طولون ، جامع عمرو بن العاص أول مسجد فى القاهرة، وهو لم تُبنَ له مآذن عند إنشائه، لكن المقريزى قال: إن الخليفة معاوية بن أبى سفيان أمر مسلمة بن مخلد الأنصارى- الوالى على مصر- أن يبنى صوامع للمسجد ليلقى منها الآذان.

فبنى مسلمة أربع مآذن فى أركانه الأربعة، فكان بذلك أول مَن شيّد المآذن بمساجد مصر، وأنه لم تكن هناك مآذن بمصر قبل مسلمة، وذلك تقليدًا لمآذن جامع دمشق ولم يرد نص تاريخى لوصف هذه المآذن الأربعة.

أمّا مئذنة الجيوشى بالمقطم؛ فهى شاهد فريد على العمارة الفاطمية فى مصر، فهى تتكون من قاعدة مربعة يعلوها شكل مثمّن ينتهى بشكل «المبخرة» كما اصطلح على تسميته لدَى علماء الآثار، وقد احتفظت تلك المئذنة ليومنا هذا بكامل زخارفها القديمة ورونقها الأول.

وفى مآذن العصر الأيوبى وبالنظر إلى مئذنة الصالح نجم الدين أيوب بشارع المعز وجدنا فيها ملامح الحرب، وهو أشهَر ما يميز العصر الأيوبى الذى أعجز فيه صلاح الدين أعداء عصره، فترَى المئذنة تعلوها قبة «مضلعة» كما وصفها المؤرخون.

ويرى البعض فى هذا الشكل شبهًا كبيرًا مع الخوذة الحربية، ولا عجب فى ذلك فمن أين يستلهم الملك الصالح شكل مئذنته وقد قضى عمره فى الدفاع عن مصر وأرضها ولقى حتفه إثر وقوع دمياط فى أيدى الصليبيين، قبل أن يستردها مماليكه وأرملته شجر الدر؟

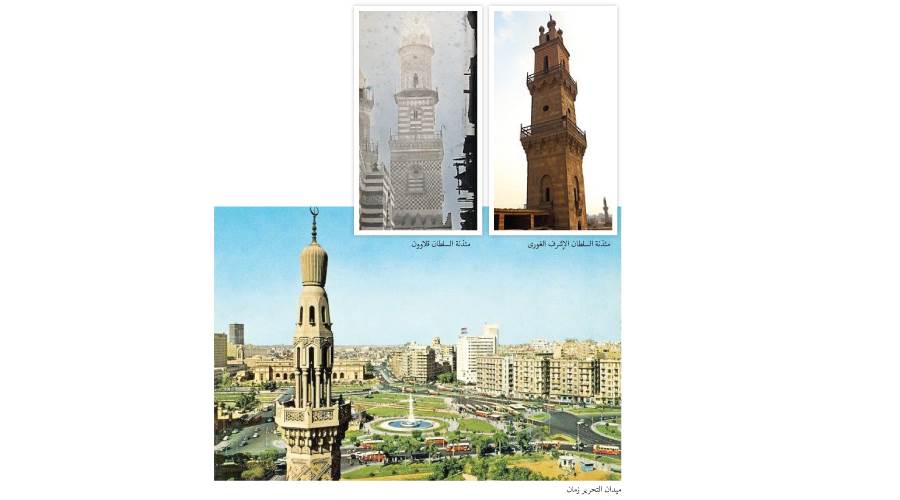

ثم يأتى عصر المماليك البحرية، ذلك العصر الذى تميز بعظمة البناء ودقة التفاصيل، فتظهر فيه الأدوار العلوية المستديرة، ثم تطوّر الطابق العلوى إلى قاعدة مربعة فى بعض الأحيان يعلوها جزء مثمّن ثم جزء مستدير ذو «جوسق»، وهو القصر الصغير، ويظهر ذلك الشكل فى مسجد ومدرسة سلار وسنجر الجاولى بالسيدة زينب.

ويتجلى الإبداع فى نهاية الدولة المملوكية فى تلك المئذنة ذات الرؤوس المزدوجة كمئذنة قنصوة الغورى بالجامع الأزهر الشريف، وتتميز المئذنة بوجود سُلّمَين منفصلين بها يصلان إلى شرفة المئذنة، وهى حيلة معمارية جميلة استخدمها المعمارى حتى لا يرى الصاعد إليها الهابط منها.

قمم عالية

يستمر تطوُّر عمارة المآذن باستمرارالعصور، ففى العصر العثمانى امتازت أغلب المآذن بالارتفاع الشاهق والقمم المخروطية المدببة التى رأى فيها المؤرخون والباحثون شبهًا مع القلم الرصاص فسُميت وعُرفت بذلك الاسم فى كتب العلماء، وأشهر أمثلتها فى القاهرة جامع محمد على بالقلعة ومآذنه التى ترتفع لأربعة وثمانين مترًا وظلت لوقت طويل أعلى مآذن القاهرة، واستمر هذا التقليد فى البناء واستمر الارتفاع بالمآذن حتى العصر الحديث؛ حيث نجد أن مئذنة مسجد النور بالعباسية، هى أكثر مآذن القاهرة ارتفاعًا حيث تبلغ 90 مترًا.

ولعل أهم ما يميز مآذن القاهرة عن مآذن الشرق هو ما ارتبطت به كل مئذنة من قصص وروايات أضفى عليها سحرًا خاصّا، فنجد مثلا قصة للسُّلطان المملوكى- من دولة المماليك البرجية- «لاجين» مع مئذنة أحمد بن طولون التى رواها السيوطى فى كتابه «حسن المحاضرة فى أخبار مصر القاهرة»، مفادها أنّ لاجين كان أحد المماليك الذين قاموا بقتل الملك الأشرف خليل بن قلاوون، ومن ثم أخذ مماليك وحلفاء الأشرف فى البحث عن «لاجين» ليثأروا منه.

فما كان من «لاجين» إلّا أن احتمى فى مئذنة هذا الجامع الذى كان قد هجره الناس وتحوّل إلى مربط للخيل ومكانًا للمسافرين، ونذر بتجديد وإحياء المسجد مرّة أخرى إن نجا من أزمته، وتدور الأيام ويكون له ما تمنى فيتولى لاجين عرش مصر، ويُلقب «بالمنصور»، وكان أول ما قام به هو الوفاء بنذره، فأعاد إعمار الجامع بعد خرابه بأكثر من 400 عام، وجعل فيه مدرسة وكُتّابًا لتعليم الأطفال وزرع حوله البساتين، وأزال آثار الخراب من حوله متكلفًا مالًا جمًّا.

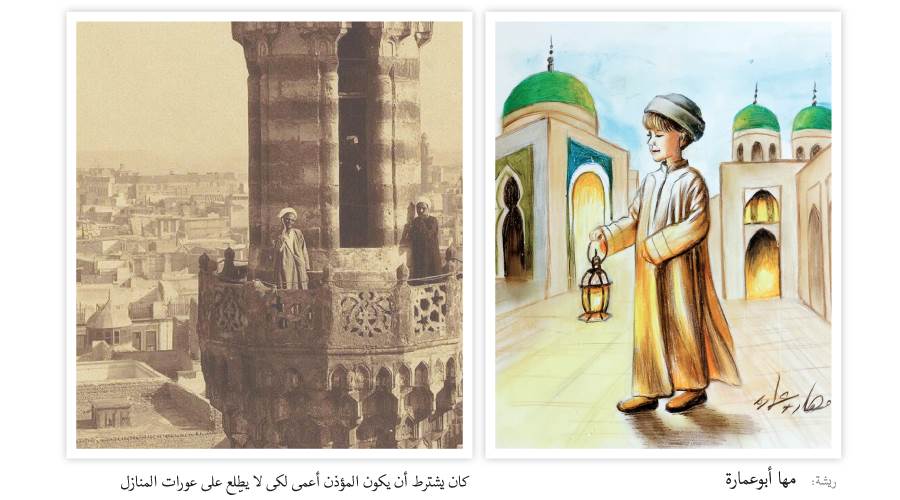

كما ورد أيضًا فى روايات بعض الكُتّاب والمؤرخين أن اختيار أغلب المؤذنين كان يتم من بين المكفوفين أصحاب الأصوات الجميلة، حتى لا يَروا مَن بالمنازل عند اعتلائهم أعلى المئذنة، وكانت أعداد المؤذنين ومنشدى التواشيح والأذكار تكثر بحسب أهمية كل مسجد؛ خصوصًا فى العصر المملوكى، فضم جامع «السلطان حسن» 16 مؤذنًا، وجامع السلطان برقوق 6 مؤذنين على سبيل المثال، وذلك بحسب ما أفادت به حُجة الوقت آنذاك.

وبعدما أسََّسَ الخديو إسماعيل العاصمة الجديدة لمصر واستقدم إليها المخططين العمرانيين والمعماريين الإيطاليين والفرنسيين اللامعين ليخطط مدينة تحاكى أوروبا فى جَمالها وتصبح باريس الشرق.

تأثر معماريو أوروبا بالعمارة والمآذن المملوكية حتى إن المعمارى الشهير «ماريو روسى» أقدَم على بناء أجمل مساجد القاهرة على الطراز المملوكى فكان جامع «عمر مكرم» فى وسط البلد بمئذنته المميزة أكبر دليل على ما تركه معمار الحقبة المملوكية من أثر فى نفوس الغرب والشرق فى آن واحد.

فمن دلائل روعة العمارة الإسلامية أن يتأثر الإيطالى «روسى» بهذا الطراز فيهدى مصر أجمل مساجدها فى القاهرة وهو مسجد الرفاعى أيضًا بمآذنه المميزة وفى الإسكندرية «جامع المرسى أبو العباس».

وكما تطوَّر شكل المئذنة تطوَّر استخدامها وتنوعت وظيفتها.

فقد استخدمت بعض الأحيان فى إعلان البيانات المهمة للدولة وقراراتها، كما أنها كانت بمثابة منارات تضاء ليلاً فتهدى المسافرين فى ظلمة الليل.

أمّا الآن فإضاءة المآذن هى إعلان باحتفال أو مناسبة ذات قدسية خاصة.

فكلما حان مَولد أحد الأولياء أو مناسبة دينية تبارَى القائمون على المسجد فى تزيين مآذنه وإنارة قبابه إيذانًا بالاحتفال وإعلانًا بقدوم البهجة والسرور، ولذا ارتبطت إضاءة المآذن وإنارتها وتزيينها بقدوم شهر رمضان المبارك ونشرًا للفرح فى سماء القاهرة من على رؤوس مآذنها الألف.