عابد الجابرى تفكيك «العقل العربى»

شغلت مسألة التعامل مع التراث فى الفكر العربى والإسلامى اهتمام المفكرين والفلاسفة العرب منذ عقود طويلة، فتباروا فى تقديم صيغة منهجية تلائم طبيعة هذا التراث وكيفية التعامل معه، والانتقال منه إلى تدشين خطاب حديث للقضايا الفكرية المعاصرة.

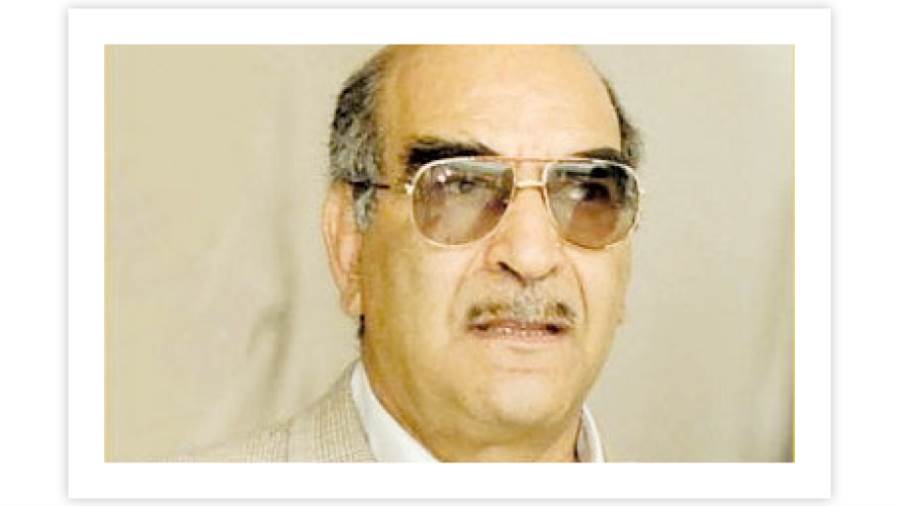

وتظل تجربة الفيلسوف والمفكر المغربى محمد عابد الجابرى (1935 - 2010) جديرة بالتوقف أمامها، بما أثارته من تأييد وانتقاد وما صاحبها من جدل ونقاش لم يتوقف حتى اليوم.

«من دون عقل جديد لا يمكن أن يقوم اجتهاد جديد».. يمكن اعتبار هذه العبارة لبَّ فلسفة فيلسوف «العقل العربى» عابد الجابرى، الذى دارت رحلته الفكرية بين الثالوث (التراث، الخطاب، العقل)؛ فقدم قراءة معاصرة للتراث، وكانت دراسته التشخيصية للفكر العربى بهدف بيان طبيعة الخطاب المعاصر واستجلاء صورة «العقل العربى» من خلاله.

تبنّى الجابرى عددًا من المشاريع الفكرية، أبرزها مشروعه النقدى التأصيلى للعقل العربى، الذى صدر فى مؤلف من أربعة أجزاء، هى: (تكوين العقل العربى، وبنية العقل العربى، والعقل السياسى العربى، والعقل الأخلاقى العربى)، يبدأ فيها بدراسة تكوين العقل العربى، ثم يعرّج على بنية العقل العربى، لينتهى بتحليله من الناحية الأخلاقية والسياسية.

أحدثت الإصدارات الأربعة جدلًا فى الأوساط الفكرية العربية؛ بما طرحته من أفكار وأطروحات؛ حيث نادَى إلى الحاجة إلى إصلاح العقل العربى فى محدداته الحاضرة ومركباته التاريخية وتقلباته السياسية.

يطرح (تكوين العقل العربى) ما يسمى بتكوين الفكر والعقل العربى وتفكيك هذا النظام ليفهم محركاته الأولى، وخصائصه ومكوناته. ويعتبر الهدف الرئيس من وراء ذلك نقد هذا العقل، ومحاولة تغييره إلى ما يسميه الكاتب «العقل الفعال»، فالجابرى يبدأ بسؤال مُلح، وهو: «كيف يمكن لعقل لم يقُم بمراجعة شاملة لآلياته ومفاهيمه وتصوراته ورؤاه أن ينهض؟». وبالتالى يبنى على معالجة هذه الإشكالية بمراجعة للآليات والمفاهيم والتصورات والمحركات من أجل أن يخرج هذا العقل من التخلف إلى النهضة. النظم المعرفية

يعكف الجابرى فى (بنية العقل العربى) على تحليل النظم المعرفية الثلاثة: البيان، العرفان والبرهان، وفحص آلياتها ومفاهيمها ورؤاها وعلاقة بعضها ببعض مما يشكل البنية الداخلية للعقل العربى كما تكون فى عصر التدوين؛ مناقشًا جملة المبادئ والقواعد التى تقدمها الثقافة العربية الإسلامية للمنتمين إليها كأساس لاكتساب المعرفة، وتفرضها عليهم كـ«نظام معرفى»، أى كجملة من المفاهيم والإجراءات التى تعطى للمعرفة فى فترة تاريخية ما بنيتها اللا شعورية.

وفى (العقل السياسى العربى) يرى الجابرى أن العقل السياسى العربى يملك ثلاثة محددات تنظم فعله السياسى، وهى العقيدة والعشيرة والغنيمة، التى بدورها تشرح الكثير مما نراه اليوم من عوامل تمزق العالم العربى، ممثلة بالنزاعات العشائرية والطائفية والأصولية الدينية.

وتكتمل الصورة التى يقدمها الجابرى للعقل السياسى العربى، دولة السلطان القائمة على العصبية التى تتحكم بأمور الجاه والثروة (نمط إنتاج يقوم على الريع) بما يحفظ هذه العصبية ويديمها، فيغيب التمييز بين الدولة والسلطان (النظام).

وفى (العقل الأخلاقى العربى) يبحث محمد عابد الجابرى فى سبب تنوع هذه القيم وغياب نظام واحد للقيم هو ما اشتهر فى التاريخ الإسلامى «بالفتنة الكبرى»، الفتنة التى اندلعت بالثورة على عثمان وانتهت بانتصار معاوية فى صفين.

ويتناول الجابرى الموروثات الخمسة فى الفكر الأخلاقى للثقافة العربية، وهى «الموروث العربى الخالص، والموروث الإسلامى الخالص، والموروث الفارسى، والموروث اليونانى، والموروث الصوفى».

ومع توالى الإصدارات الأخرى للمفكر محمد عابد الجابرى، الذى بدأ رحلته الفكرية فى سبعينيات القرن الماضى، تعددت الأطروحات والرؤى حول التراث والعقل، التى خرجت فى كتبه «نحن والتراث» و«الخطاب العربى المعاصر» و«إشكاليات الفكر العربى المعاصر» و«قضايا فى الفكر المعاصر»، «فى نقد الحاجة إلى الإصلاح»، «مدخل إلى القرآن الكريم».

وعبر هذه الكتابات يسير التوجّه الفكرى لفيلسوف «العقل العربى» نحو إعادة قراءة تراثنا الثقافى، فهو يرى أنّ تحرير المستقبل من الماضى إنما يتمّ عبر إعادة بناء الماضى، لا عبر إلغائه؛ بل إنّه يعتبر أن «تحرير الماضى من المستقبل» شرط فى عمليّة البناء؛ بمعنى أنّه يجب تجنّبُ قراءة طموحاتنا أو مخاوفنا المستقبليّة فى الماضى، أى إسقاطها عليه، ومن ثم «اكتشافها» فيه.

ويلفت الراحل إلى أن تاريخ النهضة العربية كانت فيه ثلاثة تيارات معروفة؛ هى «التيار السلفى والتيار الليبرالى والتيار التوفيقى أو التلفيقى»، موضحًا جمود الحركة فى هذه التيارات، فلا أحد منها تطوّر وحقق أهدافه؛ بل كل ما حدث هو اجترار وعود على بدء مستمر.

ويقول: «لقد استنتجت من ذلك تلك القضية التى أدافع عنها وهى أن التجديد لا يمكن أن يتم إلا من داخل تراثنا، باستدعائه واسترجاعه استرجاعًا معاصرًا لنا، وفى الوقت ذاته بالحفاظ له على معاصرته لنفسه ولتاريخيته، حتى نتمكن من تجاوزه مع الاحتفاظ به، وهذا هو التجاوز العلمى الجدلى».

عصر التدوين

ويرى الجابرى أن العقل العربى تكوّن ووضعت أسُسُه الأولى والنهائية والمستمرة خلال عصر التدوين، هذا العصر الذى جمعت فيه الأحاديث وتفاسير القرآن، وبداية كتابة التاريخ الإسلامى، وأسُس علم النحو وقواعد الفقه، وتشكلت فيه الفِرَق والمذاهب الإسلامية. وهو نقطة البداية لتكوين النظام المعرفى فى الثقافة العربية.

بطول الرحلة؛ وجهت انتقادات كثيرة لفيلسوف «العقل العربى» ولأطروحاته، بين نقد أفكاره ورفض بعضها، والتشكيك بها، ومحاولات إثبات عدم رجوعه إلى بعض المصادر الأساسية؛ خصوصًا المعاجم اللغوية، ووصل الأمْرُ إلى درجة اتهامه بالنقل من دون أمانة عن غيره من المفكرين والباحثين، وبتعامله السطحى مع أفكار الإمام الشاطبى وسواه، مقابل طغيان حضور أفكار ابن رشد فى بنية العقل.

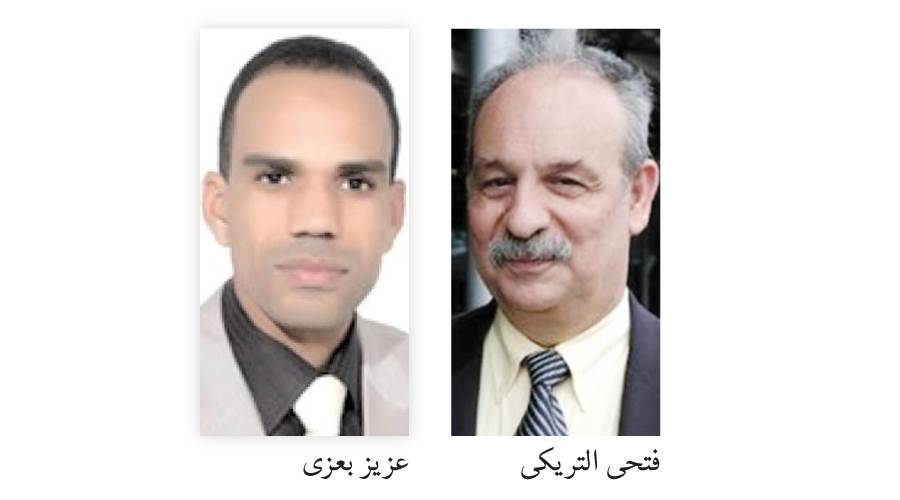

كما لم يسلم من نقد بعض المفكرين فى العالم العربى والإسلامى لإنجازاته الفكرية، كفتحى التريكى، وأدونيس، وطه عبدالرحمن، وطيب تيزنى، الذى ألّفَ كتابًا فى نقد فكر محمد عابد الجابرى سَمّاه «من الاستشراق الغربى إلى الاستغراب المغربى- بحث فى القراءة الجابرية للفكر العربى وفى آفاقها التاريخية»، بينما استغرق جورج طرابيشى ما يقارب ربع قرن لتأليف كتابه النقدى «نقد نقد العقل العربى».

وفى هذا الإطار النقدى؛ يرى الكاتب والباحث السورى، عمر كوش، أن الجابرى تعامل مع التراث بوصفه قوة حاضرة لم تخرج من حيثيات الحراك الإنسانى الحاضر، وحضور التراث فى الذاكرة العربية الجمعية يعنى أن الإسلام لا يزال يلعب دور المحرك للتاريخ العربى، فى مختلف لحظاته وتجلياته وتقلباته فى مختلف الميادين.

فيما يذهب الكاتب والباحث المغربى، رشيد بوطيب، إلى أن انحصار الجابرى فى إطار قومى، كان له أكثر من نتيجة، أهمها الإخفاق فى معرفة أن الآخر أو الغرب، جزء ومكون إيجابى لنظام الأنا. وأن التقليد المبدع للغرب سيجعلنا ننتقل من «الخطاب الإشكالى» و«الخطاب الماورائى» إلى خطاب إيجابى يرى أن طريق التقدم رهين بقدرتنا على التعلم من الأمم المتقدمة.

ويرى الباحث المغربى، عزيز بعزى، أن تأليف الجابرى لمؤلفه «مدخل إلى القرآن الكريم»، أدّى إلى إثارة ضجة عارمة فى العالم العربى والإسلامى؛ نظرًا لقداسة القرآن الكريم، رُغم كون فحوى كلامه ونقده منقولًا من التراث، ولم يأتِ بجديد حسب رأيه.

ويواصل «بعزى»: «لم يقتصر على هذا الأمْرِ فحسب؛ بل قال إن المسلمين يقرأون القرآن بالمقلوب، أى حسب ترتيب جَمْعه وليس حسب ترتيب نزوله، وهذا ما جعل المفسرين فى نظره يقعون فى أخطاء لعدم مراعاتهم ما يسمى بأسباب النزول التى تستدعى الإحاطة بالظروف.

أمّا قوله بأن ثمّة آيات لم تدرج فى المصحف بل سقطت؛ فقد أدى إلى غضب فئات عريضة من المجتمع الإسلامى عامّة، لاسيّما عندما أنهى كلامه بالحُكم بتحريف القرآن، واعتبر الشاهد فى ذلك رواية أم المؤمنين عائشة (رض)؛ حيث قالت إن «شاة أكلت بعض آيات من القرآن كانت تحت سريرها».