حكاية أرويها لأول مرة مع نجيب محفوظ

منير مطاوع

أكتب هذه الحكايات والذكريات من الذاكرة واعتمادا على بعض ما أمكن جمعه من مواد وصور، وأترك لنفسى حرية التجوّل فى دوائر الذكرى دون تخطيط مسبق حتى أشعر براحة ومتعة لا تحققها عملية التوثيق الأرشيفية ولا يتحقق معها للقارئ ذلك الشعور بالمتعة والمؤانسة.

ومع أن الحكايات والومضات تتزاحم فى رأسى، ومع أن بعض الأسماء تختفى من شريط الذاكرة بفعل التقادم، وتشابك الأحداث والوقائع والشخصيات والمشاعر، فإن ما يهمنى أكثر هو جوهر كل حكاية أو ومضة أو واقعة.

فى رحلة استعادة الذكريات التى أقوم بها الآن ومنذ عدة أشهر ضمن «حكايات 60 سنة صحافة».. وجدت نفسى أستعيد ذكرى واقعة جرت بينى وبين عميد الرواية العربية نجيب محفوظ، ولم يسبق لى أن أشرت إليها من قبل أبدا.

كان ذلك فى منتصف الستينيات من القرن الماضى، وكنت محررا جديدا فى «صباح الخير» وانتظمت فى حضور ندوة الكاتب الكبير فى عام 1964 وهو العام نفسه الذى دخلت فيه كلية الفنون الجميلة..

كانت الندوة قد انتقلت من كازينو الأوبرا بعد أن اعتذرت إدارة العمل لنجيب محفوظ عن عدم السماح له ولأصدقائه ومريديه بمواصلة التلاقى هناك مرة كل أسبوع..

وروى كاتبنا الرائد حكاية إحساسه ومن معه من رواد ندوته بالضياع، ثم بدأ البحث عن مكان آخر يلتقون فيه لتبادل الأحاديث والأفكار حول الأدب والفن والثقافة عموما.. وأشار عليهم بعض الأصدقاء بأن ينتقلوا بالندوة إلى مقهى «ريش».. فى وسط البلد، وقال نجيب محفوظ إنه سمع عن هذا المقهى من قبل وعلم أنه المكان الذى يلتقى فيه مجموعة كبيرة من الأدباء الشبان، فرحب بالفكرة وراح يتحرى بنفسه عن المكان.. فأعجبه ووافق على أن تنتقل ندوته الأسبوعية إليه..

حدث هذا عام 1964 ووجدت نفسى فى صحبة بعض الأصدقاء من هؤلاء الأدباء الشبان ألتحق بالندوة. وبعد فترة قصيرة.. عدة أشهر، كنت أحضر ندوة «ريش» بانتظام عصر كل يوم جمعة.. وأتواجد فى المقهى من وقت لآخر خلال أيام الأسبوع.. وكمحرر جديد فى «صباح الخير».. كنت مشغولا دائما بالتفكير فى موضوعات صحفية جديدة ومميزة وتعبر عن روح مجلة «القلوب الشابة والعقول المتحررة»..

فقد كنت فى التاسعة عشرة من عمرى أصغر محرر فى المجلة.. والفارق بين عمرى وعمر المحرر الأكبر منى مباشرة حوالى ثمانى سنوات، أى جيل كامل.

كنت الوحيد من «صباح الخير» الذى انضم إلى ندوة نجيب محفوظ فى «ريش».. ومن هذا المنطلق انبثقت فى رأسى فكرة:

لماذا لا أكتب كل أسبوع عن هذه الندوة المهمة التى تثار فيها قضايا الأدب والفن وتجرى خلالها أحاديث تتناول المجتمع

والسياسة والفن والأدب والصحافة وأحوال البلد وأحوال الدنيا؟.. أحاديث ومناقشات وأفكار وآراء وأخبار ومناوشات ومشاورات وحتى معارك أدبية ونقدية..

قلت لنفسى: لو انفردت «صباح الخير» بنشر هذا كل أسبوع، ستكون إضافة مهمة ومفيدة. اكتشفت أن نجيب محفوظ جارى فى السكن فى حى العجوزة، وكنت أصحبه فى ساعات الصباح سيرا على الأقدام من أمام بيته لنمضى نعبر الشوارع والكبارى لنصل إلى ميدان التحرير حيث نتجه إلى مكانه الصباحى المفضل «قهوة على بابا» التى خصص له صاحبها الطابق العلوى لتمضية وقته كل صباح مع فنجان القهوة والصحف والمجلات.. كنت أصعد معه وأتناول القهوة المضبوط ثم أتركه ينفرد بنفسه وأفكاره، وأذهب إلى حال سبيلى.. الكلية أو المجلة.. أو مكتبة الاستماع الموسيقى التى أنشأها يحيى حقى عندما كان مديرا لمصلحة الفنون فى وزارة الإرشاد القومى.

وذات مرة تشجعت وفاتحت الكاتب الكبير فى فكرتى الصحفية، ندوة نجيب محفوظ كل أسبوع فى «صباح الخير».. كنت أتحدث بفخر عن هذه الفكرة التى ستتيح لأعداد كبيرة من الناس (قراء المجلة) متابعة ما يدور فى الندوة.. فلا يقتصر الأمر فقط على الأعضاء المواظبين وهم حوالى 20 أو 30 شخصًا تقريبا.. فتعم الفائدة حيث يتابع الندوة فى هذه الحالة 40 ألف قارئ.

استمع إلى باهتمام، وهو يتمتع بموهبة كبيرة فى الاستماع والإصغاء بلا كلل ولا ملل، وهى موهبة أعتقد أنها أحد أهم مصادر إلمامه بالحياة والناس فى كتاباته ورواياته، ثم مضت لحظة صمت طويلة كان فيما يبدو يحاول تقليب الفكرة فى رأسه.. بعدها انفجرت فى وجهه ابتسامة عريضة، تخيلت أنه يعنى بها ترحيبه بالفكرة، لكنه فاجأنى بالقول:

ما رأيك لو تركتنى مع هذه الفكرة، وفى المرة القادمة أعطيك رأيى؟

وافقت على مضض، فأنا شاب متعجّل (19 سنة) وهو رجل حكيم (53 سنة) لا عجلة فى حياته.

ومع أن هذه الحكاية حدثت منذ 60 سنة إلا أننى لا أنساها مع أننى لم أروها لأحد واكتفيت بالعبرة التى تعلمتها منها لأحتفظ بها لنفسى.

فى اللقاء التالى، أخبرنى نجيب محفوظ، أنه معجب بتفكيرى فى عملى الصحفى لكنه بعد تقليب الفكرة وجد أن من الأفضل ألا ننفذها!

لماذا؟.. انفجرت سائلا.

قال: لو فكرت قليلا فى مسألة عرض ما يجرى فى الندوة كل أسبوع فى المجلة، ستجد أنك ستدمّر لى هذه الندوة..

كيف؟ّ

لأن ما سيحدث بعد ذلك هو أن المشاركين سوف يلجأون إلى إثارة أمور وقضايا مختلفة عما نعهده كل أسبوع، بغرض الشهرة.. وسنجد آخرين ينضمون للندوة لا لشىء سوى أن يسجلوا أقوالا وآراء صاخبة أو غير مألوفة .. لمجرد أن كلامهم سينشر فى مجلة رائجة ومعه أسماؤهم.. وهذا سينحرف بالندوة إلى مزالق لا نستطيع التحكّم فيها.. لا..لا. لا نريد هذا، وأنت طبعا لا تريد هذا..أليس كذلك؟

أصابنى إحباط وكنت أظن أن فكرتى هذه ستلقى ترحيبه لأن فيها ترويجا له ولأستاذيته، لكننى بشىء من التمهل والتفكير وجدت أن هذا الرجل ليس مشغولا بالشهرة، وأنه بعيد النظر ويفكّر بالمنطق السليم وليس بالسطحية التى كان يمكن أن تجعل كاتبًا آخر يفرح بمثل هذه الفكرة.

اقتنعت وشكرت كاتبنا الكبير، الذى حاول أن يخفف من شعورى بالإحباط لرفضه فكرتى، وأخبرته أن موقفه هذا علّمنى دراسا مهما، هو أن أنظر للأمور من كل الزوايا وليس من زاويتى الشخصية فقط.

وحكاية أخرى عن نجيب محفوظ.. حدثت بعد ذلك بثمانى سنوات، سنة 1972.. كنت وقتها قد تمكنت من الاطلاع على كثير من أعماله وأمضيت ثلاثة أشهر أتابع كل ما يتعلق به وآراء النقاد.. ومن هنا فكرت فى إجراء حديث معه يقوم على ملاحظات نقدية والمطلوب منه هو الدفاع عن نفسه أو الإدلاء باعترافات.

وكنت أخشى أن يرفض نجيب محفوظ فكرتى، وربما يجد مخرجًا من الوقوع فى هذه الورطة.. لكننى فوجئت به يرحب بذلك ويقول إنها فرصة جديدة له لشرح بعض الأمور الملتبسة حوله.. وأجريت الحديث قبل أن يغادر إلى الإسكندرية لتمضية موسم الصيف كعادته كل سنة، ولاحظت أنه لم يطلب منى دفع 30 جنيهًا كما فعل توفيق الحكيم معى، كما لاحظت أنه لم يطلب مراجعة الحديث قبل نشره.

لكن الحديث الذى بذلت فى تحضيره شهورا عدة لم ينشر!

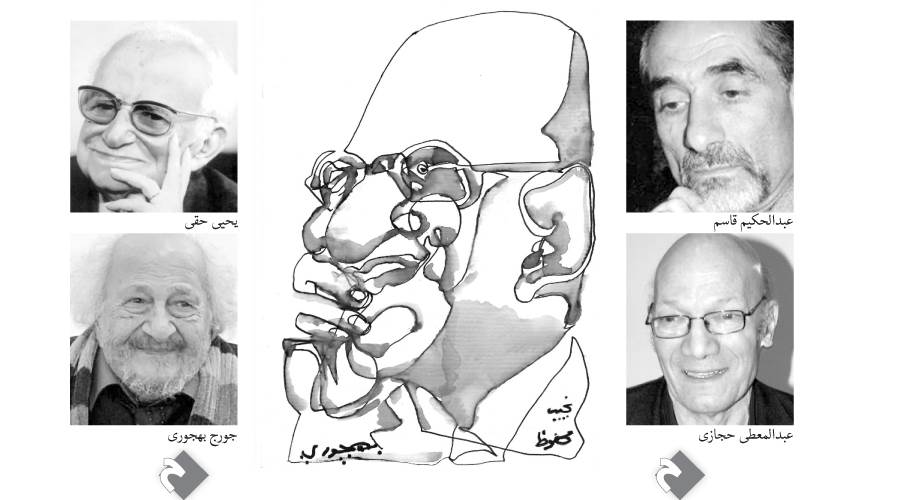

تم إعداده للنشر ووصل المطبعة وتم صفه وإخراج الصفحات الثلاث التى خصصت له مع لوحة بورتريه كاريكاتير لنجيب محفوظ من أعمال الفنان جورج البهجورى.

لكن منعت الرقابة التى كانت قائمة وقتها نشر هذا الحديث حيث صدر أمر الرئيس السادات بعدم نشر أسماء كل من قاموا بالتوقيع على عريضة تطالبه بإعلان الحرب لاسترداد سيناء والأراضى المحتلة وهى العريضة التى تحمس لها توفيق الحكيم وكتب نصها بنفسه، ووقعها نجيب محفوظ ضمن مئة شخصية قام مجموعة من الشباب وكنت منهم، بتجميع توقيعاتهم وتولى الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى تسليمها لوزارة الثقافة التى بعثت بها للرئيس.

ضاع الحديث المهم الذى تضمن اعترافات نجيب محفوظ وردوده على منتقديه.. ويبدو أن الرقابة استولت عليه فلم أجد له أثرا.. وأحاول بصعوبة أن أتذكر بعض ما ورد فيه.. فقد نفى أنه يمثل عقبة أمام جيل الكتاب الشباب، ورشح أحدهم ليكون نجيب محفوظ الجيل الجديد.. المسمى «جيل الستينيات» هو عبد الحكيم قاسم.

ونفى أنه يمالئ السلطة مؤكدا أنه ليس فى معركة مع أى سلطة لأنه كاتب روائى وليس معارضا سياسيا، ثم أضاف لى أنه يعتبر نفسه وكل كاتب، سلطة، ويشعر بضرورة حماية سلطته ككاتب من سلطة الدولة لأنها الأقوى.. وهو ليس فى معركة معها.. وعن اتهام بعض أصدقائه من النقاد والمثقفين بأن الثلاثية -أشهر أعماله- مكتوبة بلغة أدب القرن التاسع عشر وليس القرن العشرين.. قال إن كلامهم قد يكون صحيحا، لكن هذه هى اللغة التى شعرت أنها الأنسب لرواية أجيال وأجيال.. أما لغة أدب القرن العشرين الحديثة فتجدها فى أعمالى الأحدث.

تألمت بشدة لعدم نشر الحديث وضياعه.. وفى ظرف أسبوع وجدتنى أجرى معه هو وتوفيق الحكيم تحقيقا خفيفا عن ندوتهما الصيفية المشتركة فى الإسكندرية واستطعت هذه المرة نشر صورهما واسميهما، رغم قرار الرقابة.. وهكذا انتصرت لهما «صباح الخير» وعادت سيرتهما فى كل الصحف بعدها ووصف الحكيم هذا بأنه «عودة الروح»!

وفى الأسبوع المقبل نواصل