رسائل الحب والحرية

د.عـزة بــدر

«ماء وملح» رواية تؤرخ لحب ووطن، من خلال حكاية «سلمى» التى تقيم فى مدينة «خان يونس»، و«فارس» المعتقل فى سجون الاحتلال، فقد تم ترحيله من مدينته الخليل إلى سجن«عسقلان».

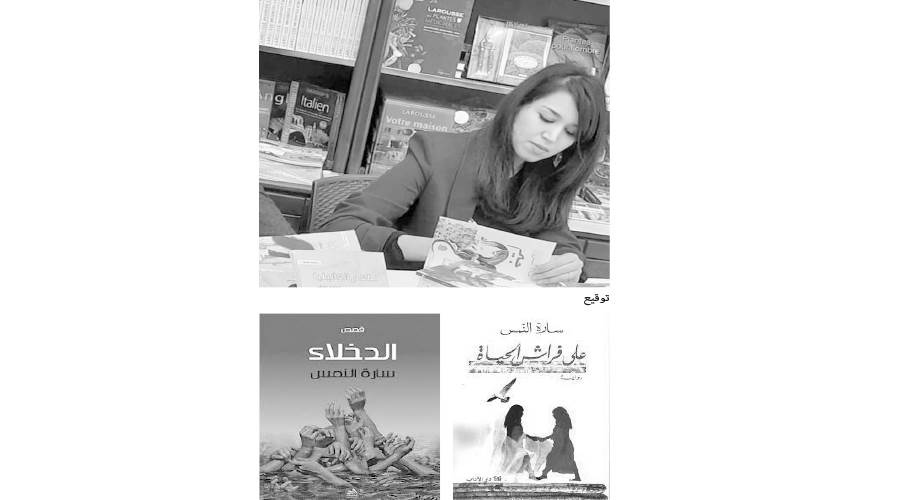

وتنسج «سارة النمس» الكاتبة الجزائرية روايتها «ماء وملح»، من حب عميق لفلسطين فهى قصيدة عشق لوطن يريد أن يتحرر، وأبطاله يحققون أحلامهم حتى ولو طال أمد معاناتهم فهى رواية ضد الحصار، وضد العزل والأسر رواية تكتب الحياة وتتنفس الحرية.

صدرت الرواية عن دار الآداب ببيروت - لبنان.

حلم منشود

«فارس» و«سلمى» تعارفا عن طريق الإنترنت، من خلال صفحات الفيس بوك، على الرغم من أن المسافة التى تفصلهما عن بعضهما لا تقدر بغير عشرات الكيلومترات، تقول «سلمى»: «فى وطن حر لن يلزم شاب من «الخليل» سوى ساعة ونصف الساعة من الزمن ليصل إلى «خان يونس» ويلاقى « حبيبته»، ولكنها تشعر أنها بسبب الحصار تتخيل أن «فارس» يعيش فى قارة بعيدة لا يمكنها الحلم بزيارتها، يتبادلان الرسائل عبر الإنترنت، وعبر مكتب البريد، ويتحدثان عبر الضوء الأخضر للسكايب.

أسرتها ترى حبهما قد أصبح مستحيلا بعد اعتقال «فارس» فى سجن «عسقلان» بتهمة أنه «كرم» الفدائى الذى ينفذ عمليات المقاومة بالسلاح ضد المحتل الإسرائيلى.

يظل مصير حريته الشخصية معلقًا فى رقبة السؤال: هل هو «فارس» أم «كرم»؟! ويظل كونه «فارس» أو «كرم» سرًا لا يكشفه هو نفسه حتى آخر سطور الرواية مما يؤكد أن فى كل ذات فلسطينية ذلك المقاوم العنيد والبطل الذى لا يستسلم، والذى يحمل فى داخله سر بطولته: الحب والوطن، فيقول «فارس» لحبيبته «سلمى»: «ما الذى سيتغير بيننا إن كنت كرم أو لم أكنه إذا قلت لا، هل سأخذلك، لأننى لست البطل المجهول الذى تمنيت أن أكون؟ وإذا قلت نعم، هل ستحزنين لأننى أخفيت عنك حقيقة كهذه، أنت الصافية والشفافة كصفحة الماء.

فتقول له «سلمى»: «إما أنك تقول الصدق.. وهذا يخيفنى وإما أنك تحاول إلهائى فأنسى سؤالى! - أنا ألهيك دون أن أكذب، ستعرفين كل ما ترغبين معرفته لكن ليس الآن!

.. بهذه الكلمات، تظل هذه الرواية مشدودة على وتر، تحمل نهايتها كل بداية نحو تحقيق حلم منشود هو تحرر الوطن وحرية مواطنيه.

النوم بالتناوب

ومن خلال الرسائل المتبادلة بين «سلمى» و«فارس» يكشف لها ما تعرض له فى سجن الاحتلال من معاناة فيقول لها:

«بعد التحقيق أعادونى إلى الغرفة التى كنت فيها، غرفة موحشة، تتآكل جدرانها بالرطوبة، فيها نافذة صغيرة، تدخل القليل من الضوء، كانت تأوى ضعف ما تسع، لم يكن فيها سوى أفرشة بالية، نام عليها كثير من البائسين قبلى، كما أن أرضية الزنزانة لم تكن كافية لننام عليها جميعا ،لذلك لا عزيزتى ننام بالتناوب»! كان «فارس» واحدًا من أربعين شخصا بين شباب وشيوخ ومراهقين لاتزال وجوههم تنضح بالطفولة، ربطوا على عيونهم، وقيدوا أيديهم، وتم احتجازهم فى حجرة مظلمة، وهمس أحدهم بأنهم يبحثون عن رجل يدعى «كرم» يتزعم تنظيما سريا فى الضفة الغربية، يتم تأجيل النظر فى قضية الأسير «فارس» بسبب إضرابه عن الطعام، ورسالة كتبها لصديقه «يزن» تعطل الإفراج عنه، لم يفهموا ما الذى يجعل أسيرا معزولا عن العالم يفكر بكتب عليه إعادتها وحبيبة تعرف عليها عبر الإنترنت.

فتتساءل سلمى: أحيانا أقول: لا يعقل لرجل سواك أن يكون «كرم»، إما أنه أنت وإما أنه ليس موجودا، أحيانا أفكر بإمكانى تخيل أى رجل أن يكون «كرم» إلا أنت، كنت معك، أراك وأحدثك ليلا ونهارا، ولم يكن لديك الوقت لتعيش حياة أخرى مختلفة عن الحياة البسيطة التى كنت تعيشها».

أسماء حركية

وتكشف الرواية عن مدى الظلم والقسوة وما تعرض له المعتقلون بسبب كونهم يحملون اسم «كرم»، أو حتى لم يحملوه! فقد أخلوا سبيل المراهق المدعو «كرم»، وحققوا مرة أخرى مع آخر أمضى حياته على كرسى متحرك، وقاموا بتعذيب «فارس»، علقوه عاريا، جلدوا ظهره، كسروا ذراعه، خلعوا أظافره، بللوا جسده بالماء، ومرروا فيه الكهرباء، ولم يعترف بأنه «كرم»، ثم حللوا رسالته إلى صديقه «يزن» واستنتجوا أن أسماء الكتاب الذين يقرأ لهم هى أسماء حركية لمن نفذوا عملية «يافا»!

«غاليانو/ وميلان كونديرا/ وميشيما» صاروا بالنسبة لهم أسماء حركية!

تحاور «سلمى» «مجد» شقيق «فارس» تقول:

(ربما عذبوك وعذبوه لأنهم واثقون من أن «كرم» و«فارس» شخص واحد.

فيقول: مستحيل، الوقت الذی لم يكن أخى يقضيه معنا كان إما فى المقهى أو فى الكاراج، كان رجلاً بسيطًا لا علاقة له بالسياسة ولا بالتنظيمات، سجن ظلما، وعذب ظلما، فقط لأن له أخا توأما، حمل قبل موته بأيام الاسم اللعين).

ولم يكن الاسم لعينا، بل كان أمنية «سلمى» أن يكون «فارس» هو «كرم»، كانت تريد حبيبها بطلاً مقاومًا، يمتلك السلاح ليحرر الوطن من المحتل، «سلمى» التى تعيش فى «خان يونس» تحت القصف، فقدت أخاها «زيد» وعندما تزوجت أختها «هديل»، وأنجبت «زيدا» قصفوا بيت أختها، واستشهد الطفل الرضيع!

ولكن هذا لم يمنعها أن تحلم بوطن حر، وأن ترى مدن بلادها محررة فى رؤياها وأحلامها، «سلمى» تتحول فى الليل إلى حمامة حرة تتجول فى مدن فلسطين فتصفها لنا فى أحلامها وفى رؤياها:

«فى الحلم فتحت عينى لأجدنى فى جسد حمامة، ارتشفت الندى وفردت جناحىّ، وحلّقت، لو تدرى كم بدت المدينة جميلة من فوق، فتح الناس نوافذهم، فتسربت رائحة القهوة من المطابخ، وروائح الكعك المحلى من المخابز ممتزجة بعبق زعتر المناقيش، رأيت الأطفال يذهبون إلى مدارسهم، وسمعت «فيروز» تغنى من مكان ما.. «سألتك حبيبى لوين رايحين خلينا خلينا تسبقنا السنين»، وأنا حمامة تعرف وجهتها جيدا، قررت أن تتفقد جسد وطنها، قبل أن تستقر على كتف حبيبها من الجنوب بدأت رحلتى من الزاوية الضيقة التى تشبه فى الخريطة نصل خنجر، بدأتها من صحرائنا، مدننا الجنوبية فى «النقب»، حييت جمال رهط، وحلقت حول مئذنة السلام، ثم تجولت فى الأحياء القديمة لحورة، وفى قرية أم الحيران، أنصت لحكايات العجائز صباحا بينما يرتشفن قهوتهن، جالسات على حصيرة، متكئات على جدار طويل لبيت قديم، حدثنا كثيرا عن العنب والبرتقال والتين والزيتون.. لماذا لم يكتبوا عن نخيل «النقب»، وحلاوة التمر الشهى؟! لماذا تغزلوا بحيفا ويافا، وللصحراء أيضا وجه جميل؟!

من هناك أيها العزيز حلقت فوق «بئر السبع»، ستجد أنهم غيروا ملامح المدينة ووجه المبانى، لكن تلمَّس جذع الشجرة، وسيخيل إليك أنك تتلمس وجه جدك».

من بئر السبع إلى الخليل

وتطير الحمامة حرة فتواصل رحلتها فى المدن الفلسطينية فتصفها لحبيبها الأسير فتقول: «من بئر السبع واصلتُ رحلتى إلى الخليل، هناك فى «الظاهرية» رأيت مبانى مسنة عمرها خمسة آلاف سنة، أحجار متراصة فوق بعضها، كل حجر يروى حكاية قبيلة رحلت، أبواب مقوسة وأحياء مهجورة تنتظر عودة سكانها كما تنتظر الجدات عودة الأحفاد».

من القدس إلى مدينة القمر

وتمضى «سلمى» فى جسد حمامة إلى القدس فتقول: (رأيت المدينة لوحة فسيفسائية من مكعبات البيوت، تتوسطها ساحة المسجد الأقصى، والقبة الذهبية تلمع من بعيد، كنت منهكة لكننى واصلت التحليق إلى أن وقفت فوق الهلال الذى يشبه تاجا يزين قبة الصخرة، تملكنى إحساس ملكة تم تتويجها للتو، لم أكن بحاجة إلى تصريح، لم استأذن أحدا، لم يطردنى شرطى، كنت حرة تماما بكل ما تحمله الحرية من فرح وثقة وطمأنينة، نزلت إلى الباحة المجاورة للمسجد الأقصى، وصلّيت كما يصلى الحجاج، أخفضت جناحى لله، أغمضت عينى، وتلوت صلواتى التى احتفظت بها لحلم كهذا، من القدس حلقت إلى مدين القمر، أقدم مدن الأرض، هناك تمنيت لو كنا معا مثل عاشقين بدائيين نستلقى سويا فى قلب واحة تحت ظلال النخيل، أو عاشقين حداثيين نركب (التليفيرك) لنشاهد «أريحا» من فوق.

الجنة المسروقة

وتمضى (سلمي) فى رحلتها لتشم عبير الورد فى بلدة (بيت فوريك) فى الطريق إلى «نابلس» ويسوقها جناحها إلى مدينة (طولكرم)، تتعرف على شوارعها وأشجارها، ومبانيها، لكنها تبكى عندما تصل إلى المخيم وترى أطفالا ينامون بلا عشاء، وصبية تحلم بفستان جديد، وشاب لا يملك فى جيبه ثمن خاتم لفتاة يود لو يخطبها، وفى «الجليل» سيوجعها أن هذه الجنة المسروقة هى لها ولحبيبها الأسير، ولا يمكنهما التمتع بها، وهناك فى «طبريا» حيث العشب الندى، وبصمات بصمها المهاجرون بأرواحهم قبل الرحيل، أزهار بهية، وبحيرة تتمنى أن تقضى وحبيبها فيها شهر العسل، فتقول: «فى طبريا» هناك أحلام مؤودة ستنهض من أنقاضها يوما لتكون لنا، هل تصدق أنى وصلت لمدينة «عكا» عليك أن تصدق وأنت نائم كل الأحلام ممكنة، لقد تواجدت هناك بروحى حقًا، تجولت فى بلدة (عكا) القديمة بحاراتها القديمة الثلاث والعشرين، رأيت الجدران المتآكلة وحصيرة ملونة معلقة على شرفة أحد البيوت العربية، رأيت أسوارها، قلعتها، مساجدها، مسجد الزيتونة، الميناء والجزار، كنيسة القديس يوحنا، جوارجيوس الفرنسيسكان وبرج الأجراس.

الشمس قريبة جدا

وتمضى «سلمى» فى رحلتها لتخرج بالأسير من أسره، وبالسجين من معتقله، ليحلق معها كحمامة، تتصل بثقافتها المعاصرة وتاريخها العريق لتهتف مع «محمود درويش» من منارة «عكا» وهى تطل على البحر: «هذا البحر لى» ومن جبل «الكرمل» تحلق عائدة وقد عرفت لماذا يطلق الناس على بناتهم اسم «كرمل»، يا له من جبل عظيم، بطوله ومغاراته، جبل يمتد من «نابلس» ليطل على «عكا» و«حيفا» فوق قمة «عين الحايك» رأيت الشمس قريبة جدا، تكتب لى بأشعتها على غيوم ممزقة: «لا تحزنى با ابنتى، اليوم لا يشبه الأمس، وغدا لن يشبه اليوم».

وتستطيع «سلمى» أن تحرر الأسير بكلماتها العذبة، فتدعوه إلى عيش المستحيل فتقول له: (أريد أن تغمض عينيك وترحل بروحك بعيدًا كما كان يرحل «غريب» «ألبير كامو» فى سجنه، قال: لو أنهم يحتجزوننى فى جذع شجرة، كنت لأعد النجوم، واستمتع بمراقبة السحب والقمر، فى مخيلتك لا تتردد بعيش المستحيل، فليكن الحلم الملجأ الذى تمارس فيه حريتك.

تمرد عاطفى

تواجه «سلمى» صعوبات شتى، فأهلها لايوافقون على انتظارها لأسير، سجنه قد يطول، وقد يمضى عمرها وينقضى فى انتظاره، فيجبرها والدها على الزواج من طبيب الأسرة بأن يوقع هو نفسه عنها عقد زواجها ويتعلل للعريس لأن العروس لن يستطيع رؤيتها مرة بسبب التقاليد، ومرة بسبب انشغالها بالامتحانات، لكن «سلمى» ترفض هذا العقد المزيف، وهذا الزواج الباطل وتصارح الطبيب بحبها للأسير «فارس» فيطلقها، وتزداد الفجوة بينها وبين عائلتها وخاصة علاقتها بأبيها.

وتمضى بنا الرواية بفصولها الشائقة وهى من عتبة النص إلى جسده، رواية تعانق فلسطين وشعبها، فلقد افتتحت الكاتبة روايتها بنص لمحمود درويش يجسد معاناة الفلسطينى، لتصور كفاح «فارس» الأسير ليحقق حريته التى هى جزأ أصيل من حرية وطنه، فتقول فى عتبة نصها - من أشعار محمود درويش: (فى حوار مع العذاب/ كان أيوب يشكر/. خالق الدود والسحاب/ خلق الجرح لى أنا/ لا لميت ولا صنم/ فدع الجرح والألم/ وأعنى على الندم.

لمن لايعرفنا

هذه الرواية تجسد روح البطولة والفداء، وتصف لنا مدن فلسطين جميعا وهى تنتفض لتحقق حريتها، وتصطفى «غزة» فتحكى «سلمى» لحبيبها الأسير عن (غزة) التى تعيش فيها، غزة التى تنتفض بعد كل حرب فتقول:

كأن عينا لم تدمع وقلبا لم يعطب، وبيتا لم يهدم، وساقا لم تبتر، وطفلا لم يدفن، وأبا لم يرحل، عادت الحياة إلى المدينة، استيقظت «غزة» من غيبوبة الحرب من أجل هؤلاء الذين ماتوا فى سبيل قضية، وهؤلاء الذين يعيشون من أجلها، مثل سيدة مسنة غادرت فراش المرض، ووقفت لتنفض التراب عنها، اغتسلت بمطر دموعها كفنت أطفالها، دفنتهم، ثم خاطت جروحها المفتوحة، تستعد لإنجاب الأبطال من جديد، مشهد كهذا لا تراه إلا هنا: أن تنبثق الحياة من الموت، هذه هى مدينتنا لمن يجهلها، هكذا نحن لمن لايعرفنا، ألفنا الحرب والخراب، حتى تعلمنا كيف نرتب تفاصيل الحياة من جديد.

بين دمعة وابتسامة

لقد استطاعت «سلمى» أن تخرج حبيبها الأسير من عتمة المعتقل إلى مدن بلاده الفسيحة، ومن ظلمة السجن إلى نور شمس بلاده المضيئة، ومن مكان ضيق ينام فيه الأسرى بالتناوب إلى عالم حر، تفرفرف فيه الأجنحة واستطاعت أن تتحرر من قيود وتقاليد عائلية لتختار حبيبها، وتصف لنا كيف غالبت ظروفها القاسية، فى غياب الحبيب، وفقد الأعزاء فتقول:

وقد عشت حياة بائسة كنت أرقعها بالورق، وأخيطها برؤوس أقلامى، كنت أهرب من الحرب فأدفن رأسى بين طيتى كتاب، وأرتب الخراب حولى بكتابة قصة قصيرة اخترع فيها جزيرة منسية لاترسو على شواطئها سفن، ولاتحط عليها طائرات، ولا تراقبها أقمار صناعية، مدينة لى ولمن يشبهوننى، وكل الذين أحبهم، لست أقول لن أعرف الحزن بعد اليوم، فالحياة كما يراها «جبران خليل جبران» أرجوحة بين دمعة وابتسامة، نعم سأختبر أكثر من وجع، لكن لن يكون أقسى مما مررت به، قد أكتب بعد اليوم نصوصا بعدد شعر رأسى، لكنها لن تكون كهذه الرسائل، لأنها أصدق ما كتبت كانت الملهم الأول والوحيد، وستظل.

.... «ماء وملح» رواية اعتمدت على أدب الرسائل، رسائل دافئة أرسلتها خفية بطلتها «سلمى» إلى حبيبها «فارس» فى سجون المحتل فاخترقت الأسوار، وفتحت كوة للنور، دقت بكلتا يديها على الجدران وحلقت كحمامة، فتحرر الأسير، وأشرق المكان والزمان بلقاء الحبيبين وعرسهما لينفتح الفضاء الروائى معانقا الحلم بالحرية والحب.