أسرار وحكايات.. من زمن فات

مساجد.. مُنعت فيها الصلاة

مصطفى عرام

هنا قصة 5 مساجد مُنعت فيها الصلاة فى عصور مختلفة فى أزمنة سابقة، مرات بسبب السياسة، وأخرى بسبب صراعات التاريخ.

هى أكبر وأقدم المساجد فى مصر وهى: «عمرو بن العاص، ابن طولون، العسكر، الأزهر، الظاهر بيبرس». بقى من هذه المساجد حاليا 4، بعدما زال جامع «العسكر» بزوال «مدينة العسكر» التى كانت مكان حى زين العابدين «المدبح حاليًا».

هذه المساجد منعت الصلاة فيها لأسباب مختلفة، واستمر منع إقامة الشعائر والصلوات فيها سنوات طويلة، وهى نفس الظروف التى منعت الصلاة فى مساجد أخرى، مثل «خاير بك» و«أبوالدهب».

المسجدان الأخيران، مرتبطان بفترة الحكم العثمانى، فالأول تزامن بناؤه مع بداية حكمهم، والثانى مع نهاية عهدهم الذى امتد لـ 3 قرون.

ويتصل بكل من هذه المساجد عدد من الحكايات، بعضها ورد فى كتب التاريخ والبعض الآخر حكايات شعبية تداولها الناس بمرور السنوات، وانتهى الأمر بعودة إقامة الصلوات والشعائر.

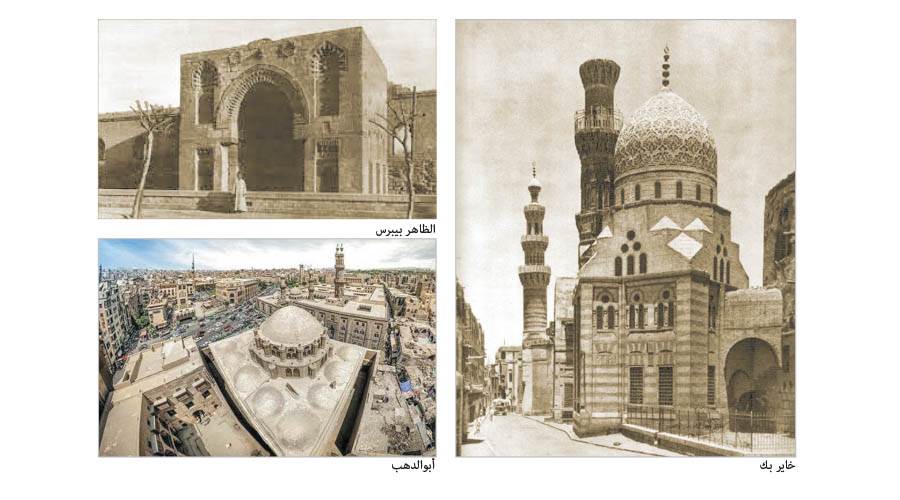

نبدأ بمسجد الظاهر بيبرس الذى أعيد تطويره وفتحه مؤخرًا، بعد أن ظل مغلقًا لنحو 225 عامًا، عادت شعائر الصلاة لتقام داخله بعد انتهاء أعمال ترميمه التى بدأت عام 2018، بتكلفة بنحو 237 مليون جنيه، وهو يصنف بأنه واحد من أكبر ثلاثة مساجد أثرية فى مصر.

ويعد مسجد «الظاهر»، مثالًا للعمارة المملوكية فى مصر، وحرصت الدولة على تطويره، من خلال تقوية أساسات الأعمدة والمنبر، وترميم المبنى ليعود إلى صورته الأصلية وقت إنشائه.

لكن، كيف آلت الحال بالمسجد إلى توقُّف إقامة الصلاة فيه؟

سؤال تعود إجابته إلى ما قبل عام 1798، حيث شهد المسجد منذ بنائه أحداثًا عديدة، كادت بعضها تهدمه قبل أن يعود إلى صورته الأولى فى يونيو 2023.

ساءت حالة «جامع الظاهر بيبرس» الذى بنى قبل 756 عامًا، حيث قام «العثمانيون» قبل 1798ـ بتحويله لمخزن للخيام، ثم مع «الحملة الفرنسية» تم تحويله إلى قلعة عسكرية وثكنات للجنود الفرنسيين، وعُرف وقتها باسم قلعة «سيكوفسكى».

وقتها وضع الفرنسيون المدافع أعلى الجدران، وجعلوا من مئذنته برجًا إلى أن تهدمت.

وفى عهد «محمد على باشا»، تم تحويل المسجد لـ«مخبز للجراية»، وبعد ذلك، تم استعماله مصنعًا للصابون.

بحلول عام 1812، تعرض الجامع لما أسهم فى تراجع حالته المعمارية، بعدما نقلت «أعمدة الجامع الرخامية» وبعض أحجاره لبناء «رواق الشراقوة» بالجامع الأزهر، ويذكر أن بعض أعمدة الجامع، تم استعمالها فى بناء «قصر النيل».

وفى عام 1882م، اتخذه جيش «الاحتلال البريطانى» مخزنًا للمهمات الحربية، ثم مخبزًا، ثم مذبحًا بعد ذلك، حتى عُرف «مسجد الظاهر بيبرس» وقتها بأنه «مذبح الإنجليز»، واستمرت الحال هكذا حتى توقف الذبح فيه عام 1915.

عام 1918، تسلمت «لجنة حفظ الآثار العربية» جامع الظاهر بيبرس، فأصلحت بعض أجزائه ورممتها، خصوصًا الجزء المحيط بالمحراب وجعلته مصلى، بينما حولت «مصلحة التنظيم» باقى الجامع إلى «منتزه»، ثم فى عام 1970، بدأت «مصلحة الآثار» الاهتمام بإعادة بناء الجامع، فى محاولة لإعادته إلى صورته الأولى.

تجددت محاولة ترميم المسجد فى عام 2007 حتى 2010، لكنها توقفت، إلى أن تم استئناف «مشروع ترميمه» عام 2018، ليتم افتتاحه فى 4 يونيو 2023.

شرع الظاهر بيبرس البندقدارى عام 676هـ فى بناء مسجده على مساحة 3 أفدنة تقريبًا، أى 12 ألفًا و600 متر مربع.

استكمل البناء فى سنة 667هـ، وظلت تقام الشعائر فيها سنوات طويلة.

خلال ألف عام

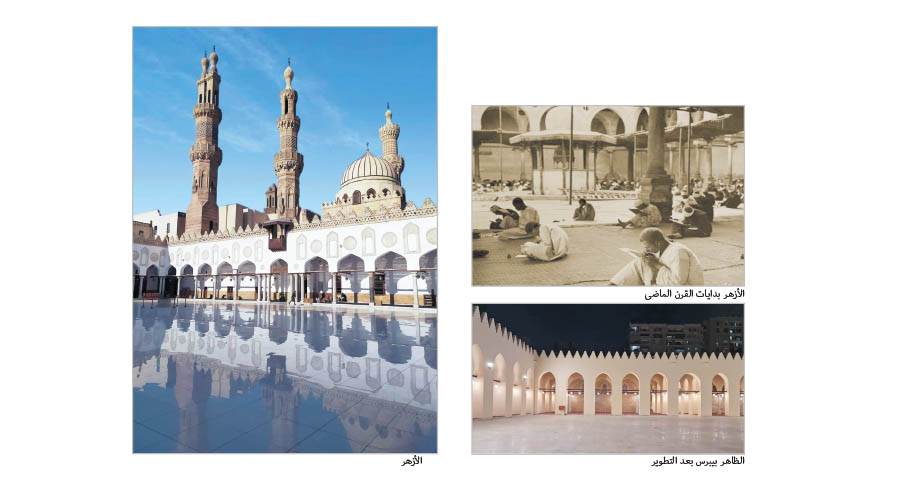

على مدى تاريخ تجاوز الألف عام، كان «الجامع الأزهر» دارًا للعبادة، إضافة إلى أدواره الاجتماعية، والعلمية، والتعليميّة، التى لم ينافسه فيها أى مؤسسة أخرى، بوصفه المؤسسة الدينية الرسميّة فى مصر.

«الأزهر» أول مسجد بناه الفاطميون فى مصر، بدأ التعليم فيه بحلقة تدريس ضمّت 35 طالبًا، إلى أن بلغت حاليا 79 كلية تحتضن نحو 500 ألف طالب.

بدأ بناء الأزهر فى إبريل 970 من الميلاد، وتم البناء بعد عامين، فأقيمت فيه أول صلاة جمعة فى يونيو 972، أحد أيام شهر رمضان.

واختلفت الروايات حول أصل التسمية، والراجح أنه اكتسب اسمه «الأزهر»، فى عهد المُعز، ويُعنى المشرق، وهو صيغة المُّذكَّر لكلمة الزهراء، لقبُ السيدة فاطمة بنتِ النّبى مُحمَّد، زوجة الصحابى على بن أبى طالب.

وقيل فى رواية أخرى، إنه مُشتق من الأسماء التى أطلقها الخلفاء الفاطميون على قصورهم، القريبة من المسجد، التى سُمّيت بـ«القصور الزاهرة»، لما فيها من حدائق عامرة مُزيّنة بأشكال الزهور المختلفة.

وظل الأزهر يقوم بدوره خلال حكم الدولة الفاطمية، حتى قام العاضد لدين الله، آخر خلفاء الدولة الفاطمية، بتعيين «صلاح الدين الأيوبى» وزيرًا له.

لكن.. كيف ومتى توقفت الصلاة فى الجامع الأزهر؟

تعود إجابة هذا السؤال إلى قصة تولى «صلاح الدين الأيوبى» آخر وزارة للفاطميين فى مصر.

ضعفت دولة الفاطميين بشدة فى أواخر عهدها، وهذا الضعف كان سببه الوزراء، وهم أيضًا كانوا السبب فى تولى وزراء من «السنة» مقاليد الأمور فى ظل خلفاء الفاطميين «الشيعة»، وهو نفسه ما مهد السبل لصلاح الدين الأيوبى.

ورغم أن الدولة الفاطمية كان مذهبها شيعيًا، فإن المذهب السنى ظل المذهب السائد فى مصر منذ دخول الإسلام، على المستوى الشعبى، بعد مقتل «شاور» آخر وزراء الفاطميين، اختار الخليفة العاضد «أسد الدين شيركوه» ليكون وزيرًا محله، وبالغ فى إكرامه حتى سماه «المنصور»، وجعله قائد قواده وأمير جيوشه، غير أن الأجل لم يمهل «شيركوه».

فتنازع أمراء «نور الدين» فى طلب الرياسة والوزارة، لكن «العاضد» اختار أصغر الرجال ليكون سهل القياد، فاختار «صلاح الدين» الذى أوحى هدوؤه وحياؤه واعتزاله بضعفه، فاستدعاه وولاه عام 1169م، وكان عمر صلاح الدين وقتها لا يزيد على 32 عامًا.

كان على «صلاح الدين» أن يتخذ مجموعة من الإجراءات على مستويات: عسكرية وسياسية ودينية، فلما وافق على الوزارة، ذهب إلى القصر وخُلعت عليه العباءة، ولُقب بـ «الملك الناصر».

استقبل «صلاح الدين» أمر الوزارة بالجِد، ولم يمض على وزارته سنة و6 أشهر، حتى كان كل من معه من الأمراء والأهل خاضعًا لسيادته.

ولما نجح صلاح الدين فى استمالة قلوب الناس قوى نفوذه، لكنه آثر ألا يصدم الشعب بتغيير فجائي، فى الوقت نفسه أخذ على عاتقه إعادة المذهب الأساسى للمصريين، فعمل على إزاحة المذهب الشيعى.

ففى أيامه الأولى فى الحكم، أمر بإلغاء أصول المذهب الشيعى فى العبادات وهي: الأذان بحى على خير العمل، بدلاً من حى على الفلاح، والجهر بالبسملة فى الصلاة، ومنع صلاة الضحى والتراويح.

سنة 565 هـ، أمر بأن يُذكر الخلفاء الراشدون جميعًا فى خطبة الجمعة، ولما تيقن أن سلطته استقرت، وجه فأنشأ المدارس السنية الأربعة، فبدأ بالمدرسة الناصرية لتعليم المذهب الشافعي، والمدرسة القمحية لتعليم المذهب المالكي، والمدرسة السيوفية لتعليم المذهب الحنفي.

كما أنشأ فيما بعد مدرسة سميت باسمه هى المدرسة الصلاحية سنة 1176 على مساحة ضخمة من الأرض بجوار ضريح الإمام الشافعى بالقاهرة.

مائة عام

بعد نجاح «صلاح الدين» فى كتابة نهاية الخلافة الفاطمية عام 1171، وتأسيس الدولة الأيوبية، تغيرت السياسة الدينية وألقى هذا الأمر بظلاله على دور الأزهرونشاطه.

ويُمكن القول إن الرعاية الرسمية التى حظى بها الأزهر فى مصر الفاطمية، انتهت تمامًا مع سيطرة الأيوبيين على مقاليد الحُكم، فتجرّع الأزهر جُرعة مُركّزة من التهميش زهاء قرن من الزمن.

تمثّلت أولى ملامح الإهمال، فى قرار صلاح الدين بـإبطالُ خُطبة الجُمعة فى الأزهر، ونقلها إلى جامع «الحاكم بأمر الله»، فيقول المقريزى فى «المواعظ والاعتبار»: «واستمرّت الخطبة فيه حتى بُنى الجامع الحاكمى، فانتقلت الخطبة إليه، فإن الخليفة كان يخطب فيه خطبة وفى الجامع الأزهر خطبة، وفى جامع ابن طولون خطبة، وفى جامع مصر يقصد مسجد عمرو بن العاص خطبة».

ثم انقطعت الخطبة من الجامع الأزهر، لأنه لما قلّد «صلاح الدين» وظيفة القضاء لقاضى القضاة «صدر الدين عبدالملك بن درباس»، فعمل بمقتضى مذهبه، وهو امتناع إقامة الخطبتين للجمعة فى بلد واحد كما هو مذهب الإمام الشافعى، فأبطل الخطبة من الجامع الأزهر، وأقرّ الخطبة بالجامع الحاكمى وظل الجامع الأزهر مُعطّلًا عن إقامة الجمعة مائة عام.

ضعفت الدولة الأيوبية فى آخر عهدها، فانقلب عليها المماليك، وأسسوا دولتهم على أطلال الأيوبيين، وجعلوا القاهرة مقرّ حكومتهم ودولتهم التى امتدت سنوات بلغت نحو 3 قرون، وكان من أهمِّ ملامحها عودة الحياة إلى الأزهر مرّة أخرى، بعد قرن من الإهمال.

واتّبع المماليك أهل السُّنّة، لكنهم لم يتقيدوا بفتوى الشافعى، الذى اشترط إقامة خُطبة واحدة بمسجد واحد.

لذلك لم يُناصب المماليك «الأزهر» العداء المائة عام التى مرّت كافية لمحو فكرة ارتباط الأزهر بالفاطميين، ومذهبهم فى التشييع، لذلك اهتمّ سلاطين المماليك بإعادة الخُطبة فى الأزهر.

وأقام رابع سلاطين المماليك «الظاهر بيبرس البندقدارى»، أول صلاة جمعة بالجامع الأزهر بعد غياب 100 عام، فى ربيع 665 للهجرة، ويُرجع ذلك، كما ذكر القاضى «محيى الدين بن عبدالظاهر» فى كتابه «سيرة الملك الظاهر»، إلى أن «الأمير عز الدين أيدمر الحلى كان جار هذا الجامع من مدّة، فتبرع له بجملة مُستكثرة من المال الجزيل، وأطلق له من السُّلطان جملة من المال، وشرع فى عمارته، فعمَّر الواهى من أركانه، وجدرانه، وبيَّضه، وأصلح سقوفه، وبلّطه، وفرشه، وكَسَاه، حتى عاد حرمًا فى وسط المدينة، واستجد به مقصورة حسنة، وآثر فيه آثارًا صالحة».

ويشير «عبدالظاهر» إلى أن الأمير «بيلبك الخازندار» أخذ بمبادرة إعادة عمارة الأزهر، التى أطلقها «عز الدين الحلى»، فأقام فيه مقصورة كبيرة، خصص لها جماعة لقراءة الفقه الشافعى، و7 لقراءة القرآن، ومدرّسًا للتعليم، ولمّا اكتمل تجديده تحدّث فى إقامة جمعة فيه، فنودى فى المدينة بذلك، واستُخدم له الفقيه زين الدين خطيبًا، وأقيمت الجمعة فيه، بحضور جماعة من الأمراء والكبراء، والفقهاء، وكان يوم جمعة مشهودًا، كما يصف عبدالظاهرفى روايته.

وبسبب المكانة العلمية أصبح الأزهر منذ ذلك الحين، قبلة الوافدين سواء من داخل مصر، أو من خارجها؛ خصوصًا راغبى التزوّد بالعِلم، والفقراء، والمُغتربين، والزُّهّاد، الذين أقرّت الدولة المملوكية من أجلهم «نظام الأروقة»، حتى إنه قد بلغ ثلث العلماء المصريين الذين ترجم لهم الشيخُ عبدالوهاب الشعرانى فى كتابه «لواقح الأنوار القدسية فى طبقات العلماء والصوفية» قد درسوا فى الأزهر أو زاولوا التدريس به. ابن طولون الثالث

لمسجد «ابن طولون» أيضا قصة، وبناه «أحمد بن طولون» عام 263 هـ، وأنفق فى بنائه 120 ألف دينار، واهتم بأمور الهندسة، وتعد مئذنته أقدم مئذنة فى مصر، كما يعد الوحيد الذى غلب عليه طراز بناء سامراء، وهى المئذنة الملوية المدرجة.

«طولون» الأب، أحد المماليك الأتراك، الذين أهداهم عامل «بخارى» إلى «الخليفة المأمون»، وخدم فى البلاط العباسى حتى بلغ منزلة «الأمراء»، ونشأ ابنه «أحمد» نشأة «أمير».

ولما تولى «باكباك» التركى إمارة مصر من قبل الخليفة العباسى، فإنه أناب عنه «أحمد» فى ولايتها، فجاء إلى مصر، ثم تولى حكمها بعد وفاة «باكباك».

أما لماذا مُنعت الصلاة فى جامع ابن طولون؟ فإن قصة هذا الجامع تختلف عن «جامع الظاهر بيبرس» و«الجامع الأزهر»، حيث توجد أكثر من حكاية تفسر ذلك.

الحكاية الأولى أوردها «السيوطى» فى كتابه «حسن المحاضرة فى أخبار مصر القاهرة»، وفيها: «لما تم بناء الجامع، رأى ابن طولون فى منامه كأن الله تجلى للقصور التى حول الجامع ولم يتجل للجامع، فسأل المفسرين، فقالوا: يخرب ما حوله ويبقى الجامع قائما! قال: ومن أين لكم هذا؟ قالوا: من قوله تعالى: «فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًا».. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا تجلى الله لشىء خضع له»، فكان كما قالوا! وتحقق حلم بن طولون، وعاش الجامع بينما فَنى كل ما حوله.

أما الحكاية الثانية، فهى مروية عن السيوطى أيضا, حيث قال: فصلى الناس فيه، وسألوه أن يوسع قبلته، فذكر أن المهندسين اختلفوا فى تحرير قبلته، فرأى فى المنام النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا أحمد.. ابن قبلة هذا الجامع على هذا الموضع، وخط له فى الأرض صورة ما يعمل»، فلما كان الفجر، مضى مسرعًا إلى ذلك الموضع، فوجد صورة القبلة فى الأرض مصورة، فبنى المحراب عليها، وعظم شأن المسجد.

كما ذكر السيوطى أن «ابن طولون» قال: أريد أن أبنى بناء إن احترقت مصر بقى، وإن غرقت بقى، فقيل: تبنى بـ«الجير والرماد والآجر الأحمر»، ولا تجعل فيه أعمدة خشب، فإنه لا صبر لها فى النار»، فبنى هذا البناء. فلما كمل بناؤه أمر بأن يعمل فى دائرة منطقة وسطه عنبر معجون ليفوح ريحه على المصلى، وصنع به عينًا لشرب الماء، فبلغه أن قومًا لا يستحلون شرب مائها.. وكان مبلغ النفقة على هذه العين فى بنائها ومستغلها أربعين ألف دينار، فلم يجتمع فيه أحد من الناس ظنا منهم أن طولون بناه من مال حرام! فخطب فيهم.. وحلف أنه ما بنى هذا المسجد بشىء من ماله، وإنما بناه بكنز وجده!

الحكاية الثالثة، أن «ابن طولون» كان راكبا فرسه فى إحدى المناطق، فغاصت ساقا الفرس فى الأرض، كاشفة عن كنز, وبنى به «مدرسته وجامعه وقصره، لكن يبدو أن المصريين لم يصدقوه، وقال لهم: إن أعمدة المسجد لم تكن من مسجد آخر أو كنيسة، فأبوا أن يصلوا فى جامع لا يعرفون من أى مال أقيم».

لكن، يعود استمرار «جامع ابن طولون» إلى حكاية مختلفة، وهى أن «الأميرلاجين»، أحد المماليك الذين قتلوا الأشرف «خليل بن قلاوون»، كان قد اختبأ فى «منارة مسجد ابن طولون» وقت أن هجره الناس.

ودارت الأيام، فتولى «لاجين» حكم مصر، وكان قد نذر إن نجا من ملاحقة «مماليك الأشرف» أن يعيد إعمار «جامع ابن طولون»، وذلك بعد خرابه بأكثر من 400 عام، حيث كان يستخدم مربطا لإبل الحجاج.

صدق «لاجين» فى نذره، فخصص للجامع المال والأوقاف، وبلّط أرضه وبنى ميضأة، وجعل فيه «كتّاب» لتعليم الأطفال، كما زرع حوله البساتين، ورفع الخراب من حوله، وهو ما كلفه مالا كثيرًا، ليصبح «لاجين» أحد أسرار بقاء المسجد.

آخر الحكايات، حول عدم إقامة المصريين الصلاة فى «مسجد ابن طولون»، فذكرها «الكاتب الصحفى والروائى جمال الغيطانى» قائلا: ذكر «القرمانى» فى «أخبار الدول وآثار الأول»، أن السيدة نفيسة رضى الله عنها، قادت ثورة الناس على «ابن طولون» لمّا استغاثوا بها من ظلمه، فقالت لهم: متى يركب؟ قالوا: فى غدٍ، فكتبت «رقعة» ووقفت بها فى طريقه، وقالت: يا بن طولون، فلما رآها عرفها فترجل عن فرسه، وأخذ منها الرقعة وقرأ فيها: «ملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم».

يقول القرماني: فعدل من بعدها ابن طولون، ورفع المظالم عن الناس، فلم يقبل المصريون من وقتها الصلاة فى مسجد دعت السيدة نفيسة رضى الله عنها على من قام ببنائه.

بنى «ابن طولون» مسجده على مساحة 6 أفدنة ونصف فوق جبل «يشكر»، بوسط مدينته الجديدة «القطائع»، بعد أن شكا الناس من ضيق «جامع العسكر».

كانت ولاية «ابن طولون» على مصر أول الأمر مقصورة على «الفسطاط» فقط، ثم اتسع نفوذه حتى شمل مصر كلها، وبسط سيطرته على الشام وبرقة، ليؤسس الدولة الطولونية التى حكمت مصر من 254 حتى 292 هـ.

عند باب الوزير

يقع «مسجد خاير بك» فى منطقة «باب الوزير»، وظل لأكثر من 500 عام، لم يرفع فيه الأذان.

ويعد المسجد جزءا من «مجموعة معمارية فريدة»، تمثل واحدة من أجمل إبداعات تلك الحقبة الزمنية، كما تعد قبته واحدة من أجمل قباب القاهرة.

أما لماذا لم تقم الصلاة فى هذا المسجد مدة 500 سنة؟! فإنه يعود إلى «رفض شعبى وحاجز نفسي» فى نفوس المصريين، اقتناعا بقصة تم تداولها تشير إلى أن «خاير بك» خان جيشه، وكان سببًا رئيسًا فى هزيمة المماليك وأفول عهدهم، وانتصار العثمانيين وسيطرتهم على مصر لما يقارب من 3 قرون.

«خاير بك» واحد من كبار أمراء «المماليك الجراكسة»، وأول حاكم لمصر بعد سيطرة العثمانيين عليها، وكان أميرًا له نفوذ، فعينه «السلطان قنصوة الغوري»ـ حاكم مصر نائبا له على حلب، فأصبح مركز قوة فى حلب، وبدأ اتصاله بالعثمانيين حينها.

ولما وقعت معركة «مرج دابق» قرب «حلب»، ثم وقعت فى يد «العثمانيين»، وأتاح انتصارهم التقدم فى معركة «الريدانية»، لتنتهى بانتصار العثمانيين، وتمكنهم من مصر، وقضائهم على «طومان باي» آخر سلطان مملوكى، لينتهى زمن المماليك.

وحسبما تداول من روايات كان «خاير بك» يقود جيش المماليك، وهو أول من هرب من القادة، بعد نشره شائعة وفاة «السلطان الغوري» فى المعركة.

وقام «السلطان سليم» بتعيين «خاير بك» نائباً له بمصر قبل مغادرته، ولقب خاير بـ«ملك الأمراء»، وصعد إلى القلعة التى كانت مقرًا لحكم السلاطين، ولم يلق قبول الناس.

أما مسجد «أبوالدهب» الموجود قرب الجامع الأزهر، فهو واحد من المساجد المعلقة، التى بنيت مرتفعة عن مستوى الطريق، وفتح أسفل وجهاته دكاكين.

بدأ الأمير «محمد أبوالدهب» الذى كان تابعا لـ«على بك الكبير» فى بنائه عام 1187 هـ، وله وجهتان، إحداهما تطل على ميدان الأزهر، والثانية تقابل الجامع الأزهر.

بنى المسجد على نسق «مسجد سنان باشا» ببولاق، من ناحية التخطيط والطراز، ما عدا فروق بسيطة. لكن لماذا ومتى رفض المصريون الصلاة فى مسجد أبوالدهب؟!

أولى الحكايات تقول إن من بناه تجرأ وجعل مئذنته تعلو على مئذنة الأزهر، معتبرين ذلك تطاولا على مكانة الأزهر، فقرروا مقاطعة المسجد.

بينما حكاية أخرى تقول: عند بناء المسجد، سخر «أبوالدهب» كثيرًا من العمال المصريين وتعامل معهم بالضرب والكرباج، حتى مات كثير منهم، ممن كانوا يجلبون الحجارة من المقطم إلى المسجد، ما أثار حفيظة كثير من علماء الدين، وعلى رأسهم «أحمد الدرديرى».

ولكن عند افتتاح المسجد، دعا «أبوالدهب» الشيخ «الدرديرى»، فرفض الحضور، لكن أصحابه أقنعوه بالذهاب لتجنب غدره، فحضر، وكان «أبوالدهب» قد أعد مائدة لـ«الدرديرى» عليها «صينية فتة» عليها «كلب مذبوح مشوى» من دون رأس، وقال له «أبوالدهب»: كل يا أبوالكرامات، فمد كفه ومسك الأرز والفتة وعصرها بيده، فنزل الدم منها، وقال: هذه دماء ضحاياك، وقال «أما للجر هر»، فقام الكلب المشوى وجرى بين المدعوين، ثم قام الدرديرى ودعا عليه وانصرف.

طبقا للروايات الشعبية فإنه منذ ذلك اليوم، أصاب «أبوالدهب» المرض حتى وفاته، ولقب «الدرديرى» بـ«أبوالبركات» أو «الكرامات».

ويعود شكل مئذنة مسجد «أبوالدهب»، التى ترفع فى أعلاها ما يشبه «الأزيار»، وهو شكل نادر بالنسبة لمآذن ذلك الوقت إلى قصة شعبية، وهى أن هذه المئذنة مرصودة، أى عليها سحر أو «عمل»، وأن الأزيار أعلاها مليئة بالذهب، لكن المشكلة أنه منذور ألا يأخذه أى شخص إِلا إذا كان اسمه «محمد»، واسم أبيه «محمد» وجده أيضا حتى سابع جد! وهو من سيسمح له الثعبان الضخم الذى يحرس الجِرار بأن يحصل على الكنز.

كما تروى الحكايات الشعبية أن العديد من الناس كانوا يحاولون سرقة الذهب، لكنهم يلقون حتفهم.