فى مذكرات سيدنى سميث قارئ الجثث:

جرائم المجتمع المصرى من 100 عام

زين إبراهيم

ما شكل الجريمة فى مصر فى بدايات القرن العشرين وحتى أواخر عشرينياته؟ وما هى ملامحها ونوعياتها؟ هل كانت جرائم سياسية فقط بحكم وجود الاحتلال الإنجليزى والاغتيالات التى وقعت لسياسيين أجانب ومصريين، أم أنها كانت جرائم متنوعة منها الثأر والخيانة والشرف وأحيانا الطمع؟

نستطيع أن نتعرف على إجابات كل تلك الأسئلة، وغيرها الكثير، من مذكرات سيدنى سميث، التى ترجمها وقدمها للعربية الباحث المتميز مصطفى عبيد فى كتابه «قارئ الجثث سيدنى سميث.. مذكرات طبيب تشريح مصرى فى مصر الملكية»، عن الدار المصرية اللبنانية، و«سميث» لمن لا يعرف هو أحد مؤسسى مصلحة الطب الشرعى عام 1927، كما أنه شارك فى إصدار أول كتاب حديث باللغة العربية عن الطب الشرعى سنة 1924.

وتعود أهمية مذكرات سميث إلى أن الرجل أقام فى مصر أحد عشر عاما من بداية 1917 إلى نهاية 1927، ثم سافر لاستكمال تجاربه فى مجال كشف الجرائم من خلال الطب الشرعى فى أيرلندا وأسكتلندا وأستراليا وسيلان، وقدم عنها شهادات أخرى، وترك مذكرات جمعت كافة هذه الشهادات وحملت عنوان: «على الأرجح.. قتل»، وصدرت فى سنة 1959.

ولكن عبيد اختار لها اسمًا آخر، وهو «قارئ الجثث»، ويبرر للاسم قائلاً: « إذ يبدو الحاكى هنا أشبه بقارئ للجثث، مهمته استهداف الحقيقة، بغرض وحيد هو مقاربة العدالة خدمة للبشرية».

والميزة فى مذكرات قارئ الجثث أنها تتجاوز فكرة الترجمة النصية الحرفية لتعيد الصياغة وفق أسلوب أكثر بساطة وأقرب لفهم قراء اليوم، مع إضافة بعض الهوامش التوضيحية فى بعض الفصول، فضلا عن مراجعة علمية للكتاب من الدكتورة سمر عبدالعظيم أستاذ الطب الشرعى بجامعة عين شمس.

وهنا يقول مصطفى عبيد أن تلك المذكرات مثلها مثل كثير من شهادات الخبراء والأساتذة الإنجليز فى مصر إبان الاحتلال، نالت نظرة الارتياب والرفض المسبق من باحثينا فى ظل فورة تحرر مصر من الاحتلال وما تلا ذلك من مقاطعة وطنية لكل ما هو إنجليزى بما فى ذلك البحث العلمي. وهكذا لم تتم ترجمة مذكرات الرجل رغم أن نصفها على الأقل يتحدث عن عالم الجريمة وطرق القتل وظواهر التسميم الجنائية فى مصر، بل وعن جرائم شهيرة فيها مثل جرائم ريا وسكينة وقضية اغتيال السردار.

احتك سيدنى سميث بالمجتمع المصرى خلال مرحلة مهمة من مراحل تطوره عقب ثورة 1919، وما نتج عنها من تطور مجتمعى واضح انعكس على التعليم والثقافة ومختلف مناحى الحياة، كما تابع الرجل خلال وجوده فى مصر قضايا جنائية وسياسية عجيبة انحاز فيها جميعًا إلى ضميره العلمى، قبل انتمائه الوطنى، ما جعله فى بعض الأحيان يكشف بوضوح كيف كانت سلطات الاحتلال البريطانى فى مصر توظف لصوصا سابقين للعمل كخفر غير نظامى ثم تستخدمهم فى قتل المتظاهرين وإثارة الشغب لتحقيق أهداف سياسية، بل إننا نجده يشهد فى إحدى المرات لصالح سجين مصرى تعرض للتعذيب فى أحد السجون.

ويقدم الرجل فى مذكراته آراء متعاطفة مع الحركة الوطنية فى مصر ومع سعد زغلول عندما يشير فى مقترحاته للمسئولين الإنجليز إلى أنه يرى إمكانية منح مصر الحكم الذاتى المبكر على غرار ما حدث فى نيوزيلندا، وانتخاب سعد زغلول رئيسًا للمصريين، وهو ما رد عليه رؤساؤه بسخرية مكررين أنه أفرط فى الشراب.

ويُقدم سميث فى المذكرات أيضا وصفا دقيقا وموجعا للقرى المصرية فى الربع الأول من القرن العشرين وكيف كانت مرتعا للبؤس والحرمان وموطنا للأمراض النادرة، ومركزا للجهل والإهمال، ما جعلها بمثابة حقل خصب لمختلف أنواع الجرائم وطرق القتل بدءًا بالتسميم بالزرنيخ وحتى الخنق وتقطيع الضحية لعدة أشلاء.

ولا يجد صاحب المذكرات بأسا كما يحكى مصطفى عبيد فى أن يُبدى آراء معتدلة وموزونة بميزان العلم عند تحدثه عن عقائد المصريين وعاداتهم، دون استعلاء أو تعمد إساءة مثل كثير من أصحاب الشهادات الأجانب، بل إن مصر تعيش معه بعد أن يُغادرها، فيتذكر فى كل جريمة يُحقق فيها استنادًا لخبرته فى الطب الشرعى، موقفًا مشابها عايشه فى مصر واستفاد منه.

ورغم أنّ الطبيب البريطانى رأى جانباً سلبيا من المجتمع المصرى، لكنه كان يبدى تعاطفه مع المصريين، إذ يقول إنّ «ثمَّة انطباعاً خاطئاً عن المصريين بالتوحش والقسوة، نتيجة العدد المهول للجرائم المرتبطة بالعنف. لكن ما أود التأكيد عليه، هو أن ذلك غير صحيح بالمرة. وشهادتى عن المصريين ترى أغلبهم طيبين».

بطل المذكرات

قبل أن نسرد جرائم المجتمع المصرى فى تلك الفترة، من المهم أن نعرف معلومات عن بطل المذكرات، فقد ولد سيدنى الفريد سميث فى ركسبورج بنيوزيلندا فى 4 أغسطس سنة 1884 ودرس فى جامعة إدنبرج ليتخرج سنة 1912، قبل أن يتخصص فى الطب الشرعى وينبغ فيه، ثم التحق بالخدمة كطبيب بجيش إنجلترا خلال الحرب العالمية الأولى سنة 1914. وفى سنة 1917 تقدم سميث لشغل وظيفة مستشار الطب الشرعى للحكومة المصرية، وتم تعيينه فى هذا المنصب لينشئ وحدة للطب الشرعى بوزارة العدل.

كما عمل محاضرًا فى كلية طب قصر العينى وتتلمذ على يديه عشرات الأطباء المصريين العظام فى مجال الطب الشرعى، ثم عاد الرجل إلى بلاده ليتولى عدة مناصب فى مجال الطب الشرعى وليحقق فى قضايا كبرى، وتم تعيينه عميدًا لكلية الطب بإدنبرج، وحاز تكريمات عديدة بعد نجاحه فى حل ألغاز قضايا جنائية عديدة. وفى سنة 1955 استقبلته كلية طب قصر العينى فى مصر وتم تكريمه، ثم تقاعد ورحل عن دنيانا فى عام 1969 بأسكتلندا عن عمر ستة وثمانين عاما.

مغامرات فى مصر

بدأت علاقة سميث بمصر عندما قررت الحكومة المصرية تعيين مساعد لطبيبها الشرعى هاملتون فتقدم للوظيفة وتم قبوله، وكان عليه أن ينتظر التصديق على القرار، وهو ما استلزم وقتا طويلا حتى سنة 1917 عندما مات الدكتور هاملتون فجأة فى القاهرة وأبرقت الحكومة المصرية تطلبه محله، مع إضافة تكليفه بإلقاء محاضرات فى الطب الشرعى فى كلية قصر العينى، ووافقت حكومة نيوزيلندا على الاستغناء عنه وأبحر فى سفينة عسكرية إلى الشرق الأوسط.

ويحكى سميث: كان قطاع الطب الشرعى الذى صرت مسئولا عنه فى القاهرة تابعا لهيئة النيابة فى وزارة العدل، والتى كان يترأسها النائب العام، وهو ما كان يختلف عما هو معمول به فى إنجلترا.

وكان للنيابة فى مصر مسئولية تجاه التحقيقات الجنائية؛ لذا فقد كانت تهيمن على الشرطة، وتتولى مهمة استجواب الشهود وإصدار أوامر القبض على المشتبه فيهم كما تتولى مهمة تحويل القضايا إلى المحاكم ووقتها تصبح النيابة بمثابة مدع عام ضد المتهم، وكل هذا يماثل النظام الفرنسى لا الإنجليزى، ويرجع هذا إلى اعتماد القانون الجنائى فى مصر على شريعة نابليون.

لقد كان قطاع الطب الشرعى جزءًا رئيسيا من مؤسسة النيابة؛ لذا فقد كنا موظفين حكوميين تماما. ولما توليت المسئولية كان فريق العمل يتكون من طبيبين مصريين وعدد من الكتبة والمساعدين.

ويستكمل سميث قائلا : بدا العمل كثيفًا فى قطاع الطب الشرعى، إذ كان علينا مراجعة كافة الجرائم الهامة التى جرت فى جميع أنحاء البلاد، والتى تُقدر بنحو ألف جريمة قتل، وأكثر من عدة آلاف محاولة قتل كل عام.

وفى بداية العمل واجهت مشكلة، وهى عدم وجود معمل خاص بالقطاع، حتى إن معظم التحليلات والأنشطة العلمية الأخرى كان يتم إجراؤها فى المعامل الحكومية أو فى كلية الطب. ولحسن الحظ كان كل من آرثر لوكاس فى المعامل الحكومية، وموريس كوليس فى معامل كلية الطب، وتمتعا بكفاءة عالية.

وكنت أرى أن العمل الجيد ينتج عن اتحاد وثيق بين أقسام الطب والأقسام العلمية الأخرى، واستطعت أن أحقق تعاونًا وثيقاً فى هذا المجال، وتطورت هذه المعامل بسرعة وتم إضافة التصوير الفوتوغرافى وأشعة إكس ونجحت فى تأهيل بعض الكتبة للقيام بأعمالها، وهكذا فقد صار لدينا خلال سنوات قليلة أهم قطاع طب شرعى فى العالم.

ويرى سميث: إن مهمة القانون فى تصورى هى تحقيق العدل، وأى شاهد من الخبراء يتم استدعاؤه سواء من خلال الدفاع أو المُدعى فإنه يقدم خدمة للقانون والعدالة. وربما غير رأى أحد الخبراء موقف إنسان ما فى قضية بعينها؛ لذا فإن عليه أن يركز على الحقائق لا على تأكيد رأيه، ودون النظر إن كانت شهادته تقوى أو تضعف موقف المتهم فى القضية أو حتى تهدم أركان القضية كلها. لقد قلت مرارا إن رأى الخبير الشرعى قد يكون مصيريا وقد يؤدى بإنسان إلى الموت أو يحرره تماما مشيرا إلى أن الأدلة المعملية أصدق من أى شاهد لأن الإنسان مهما كانت درجة صدقه يمكن أن يكذب، لكن الحقائق لا تتغير أبدا.

ويواصل سميث الحكى قائلا: أتذكر جريمة وقعت فى الإسكندرية وكان المتهم فيها رجل شرطة، وهو لم ينكر إطلاق الرصاص لكنه أصر على أنه بريء من جريمة القتل. وبدأت القضية بالنسبة لى بكومة ملابس ملطخة أيضًا، وأكدت ما تضمنه التقرير. وكان هناك اتفاق على قبول الرواية المكتوبة وهى أن جريمة سرقة حدثت وشوهد السارق وهو يهرب، ونادى عليه الشرطى ليقف، لكنه استمر فى الركض، وأطلق الشرطى النار ولكن الطريد اختفى، وعلى مبعدة وجدت جثة اللص فى منطقة زراعية. وكان منطقيا أن اللص أصيب بالرصاص وأخذ ينزف وهو يجرى حتى مات متأثرًا بإصابة الشرطى له، إلا أن الطبيب المحلى الذى أجرى عملية التشريح أكد أن هناك رصاصتين، وذكر الطبيب أن الرصاصة الأولى أطلقت من الأمام واستقرت فى العضلات فى ظهر الفخذ. أما الرصاصة الثانية فقد أصابت الضحية فى ظهره.

واخترقته لتخرج من أسفل البطن. ورأى الطبيب أن القتيل أصيب مرتين، واحدة فى الفخذ، ثم سقط وتلقى الثانية بعد سقوطه وعلى ظهره، ولو تأكد ذلك، فإن الشرطى سيتحول فى نظر القانون إلى قاتل. لكن الشرطى كرر مرارا أنه أطلق الرصاص مرة واحدة فقط. وبعدها فقد اختفى الطريد تماما. ورغم ثناء رؤساء الشرطى عليه، واستبعادهم قسوته، فإن الدليل العلمى دفعهم للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة بتهمة القتل ونظرت فى الملابس، وكانت قميصا وجلبابا، ونظرت لثلاثة ثقوب فيها ووجدت إحداها.

كان موضع دخول الرصاصة فى الظهر، وموضع خروجها فى الأمام، ووجدت أيضًا ثقبا فى الأمام يشير للرصاصة الساكنة فى الفخذ، ونظرت إلى القميص ووجدت عدة ثقوب فيه تتخلل الثقبين الأساسيين، واستطعت تصور أن القتيل تعرض لإطلاق رصاصة واحدة، واستخرجت الجثمان، وطابقته على وضع الركض، وعليه الملابس واستطعت حل المعضلة، إذ انطلقت الرصاصة من الظهر وخرجت من البطن، ثم دخلت مرة أخرى خلال حركة الركض فى الفخذ اليسرى وهكذا وضعت تقريرى، وهو ما تطابق مع رواية الشرطى، وتم تبرئته وعاد إلى الخدمة مرة أخرى.

ويروى سميث: بعد عدة سنوات من استقرارى فى القاهرة زارنى يوما أستاذى هارفى ليتل جون، الذى كان مهتما للغاية بمعملى لدرجة أنه زاره قبل زيارة الأهرام عند قدومه لأول مرة لمصر، وعندما أخذته فى جولة داخل المعمل نظر باستغراب لعدد من الأوعية المرصوصة معًا بشكل لافت وسألنى عنها، فقلت له إنها اختبارات للسموم، فقال إنه يعرف أنها كذلك، لكن ما السبب فى وضع عدد كبير جدًّا منها بهذا الشكل؟

فقلت له إنها جميعًا تخص قضايا قتل قيد التحقيق. وسكت الرجل ولم يصدق أننى أجرى كل هذه الاختبارات فى الوقت ذاته. وكان الاختبار يتم بحثا عن الزرنيخ. وما رآه ليتل جون لم يكن استثنائيا، فقد كانت جرائم التسميم بالزرنيخ شائعة جدا فى مصر، لدرجة أننى قضيت أحد عشر عاما فى القاهرة لم يخل يوم فيها من إجراء اختبار بحث عن الزرنيخ فى جسد متوفى.

كان القتل بالسم متكررا ومركزا على استخدام الزرنيخ لأنه الأصعب فى العلاج، والأبعد عن الكشف. وقد قدمت عدة أدلة اتهام فى قضايا قتل بالزرنيخ تزيد على عدة مئات خلال تواجدى فى مصر. وفى الغالب كانت تقاريرى يتم قبولها، ولم تكن هناك أى صعوبات فى إثبات ارتكاب قاتل لجريمته؛ لأن طرق القتل وأجواءه بدت مكررة.

لكن دوما كانت هناك قضايا استثنائية لا يمكن نسيانها، ومنها قضية شخص متوسط العمر قدم من قريته إلى القاهرة وهو مريض ومات فور وصوله. وكان لديه كل العلامات الخاصة بالتسمم بالزرنيخ بما فيها القيء والإسهال. وقمت باختبارات الفحص بنفسى، وتوقعت وجود سم الزرنيخ وتأكدت من ذلك باختبارات كيميائية على محتويات المعدة. وأرسلت نتائج التحليل إلى النيابة بالطريق المعتاد، ولم أكن أعرف أن وزارة الصحة كانت قد صنفت الحالة باعتبارها كوليرا وأوصت بعدم لمس الجثة بتاتًا ومن المعروف أن الكوليرا كانت من أشد الأوبئة انتشارًا فى الشرق، وكان يتم اتخاذ أعلى درجات الحيطة للوقاية من عدواها، ولم يكن مسموحا بإجراء أى تحاليل للضحايا؛ لذا فقد انزعجت وزارة الصحة عندما علمت أنه تم إجراء تشريح للجثمان، وأننى كتبت فى تقريرى أن الوفاة لم تكن نتيجة الكوليرا وإنما نتيجة التسمم بالزرنيخ ورفضت الإدارة الصحية تصورى تماما وواجهنى أحد الضباط مهددًا وهو يقول إن الرجل لم يمت وحده بالكوليرا، ولكن هناك عدداً كبيراً من أفراد أسرته ماتوا بنفس الأعراض. وأوضح أن وزارة الصحة قامت بعزل منزله داخل القرية، واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها عند ظهور حالات كوليرا.

وقد كنت واثقا من تحليلى لسبب الوفاة، بل رأيت أيضًا أن أفراد أسرته ماتوا لنفس السبب إذ لم يكن هناك ما يقنعنى بأن ما ذهبت إليه وزارة الصحة صائبا. وعلى العكس فقد وجدت فى جسد المتوفى الزرنيخ نفسه، وشعرت بأن زوجته، وابنته وابنه الأكبر ماتوا جميعًا بالسم وأن هناك سلسلة جرائم قتل. وعلى الفور قدمت طلبا السلطات لاستخراج كافة الجثث وتشريحها، لأجد كما توقعت بقايا الزرنيخ موجودة فى كافة الجثث. وتوصلت إلى أن الابن الأصغر تخلص الأسرة كلها بعد أن رفض الأب زواجه.

وربما كانت إحدى علامات التحضر والتطور أن جرائم المصلحة فى المجتمعات الأكثر تقدما تزيد على جرائم الثأر، لكن فى مصر فإن الثأر على خلاف أوروبا - يمثل دافعا مشتركا لكثير من الجرائم؛ لذا فإن الزرنيح لم يكن يستخدم فقط لتسميم عدو، وإنما أيضا لتسميم ماشيته، حيث كان يتم خلطه كوورة فى أجولة الذرة.

وكان البعض الآخر يصنع للماشية فطيرة ذرة ممتلئة بالمسامير والإبر، وهكذا تُحدث الرءوس الحادة لتلك الذخيرة جراحا فى أمعاء الماشية فتسقط ميتة خلال بضعة أيام.

وثمة سم آخر شاع إلى جانب الزرنيخ هو بذور التفاح الشوكى، والهينيان، ويتم خلطها بالتمر المطحون أو التين أو رشها فى القهوة. وكان من النادر استخدامها فى القتل العمد، واقتصر الأمر على اللصوص الذين يرغبون فى تخدير من يهمون بسرقتهم. وفى بعض الأحيان يقدم مسافر إلى آخر بعض التمر المخلوط ببذور الهينيان ويتحدثان معًا لفترة وفجأة يسقط الضحية ويغط فى نوم عميق، وفى أثناء ذلك يتم سرقته من كل ما يملكه. وإذا كان محظوظا فإنه يفيق بعد فترة ليجد كل ملابسه وما يمتلكه قد اختفى ولقد عاينت حالات عديدة بهذا الشكل فى المستشفى خلال خدمتي.

وشاعت عمليات نبش القبور واستخراج الجثث ففى الطقس الحار، تتحلل الأجساد بعد أربع وعشرين ساعة من الوفاة، وفى الغالب فإن الشبهات تثار لدى السلطات بعد عملية الدفن. وفى خارج القاهرة، فإن عملية استخراج جثة مدفونة تخضع لتقاليد معينة، وكنت أسافر دائمًا مع تابعين معتادين هما كاتب وحارس، وأقوم بفحص الجثة أو ما تبقى منها فى الهواء الطلق وبعد الانتهاء من عملى أجلس لأستمتع بطعام الغداء.

ومثل هذا الغداء كان فى الغالب شديد الإبهار، حيث يزيد عدد الأطباق المقدمة على عشرة أطباق من بينها خروف مشوى ! وباعتبارى ضيفًا مهما فقد كان صعبا أن أحافظ على معدتى سليمة، وإذا رفضت طعاما يعود مرة أخرى دون أن يتذوقه أحد. لقد كانت الوجبات دائما صعبة الالتهام بعد مشهد التشريح، وأحيانًا قبل أن يتم إعادة دفن بقايا الجثث، ورغم ذلك فإن شناعة الوضع لم تكن تؤثر على التقاليد المتبعة معى كضيف مهم.

كانت معظم عمليات الدفن تتم على السطح مع بناء شاهد صغير فوق كل جسد، دون وضع أى من الأجساد فى توابيت مغلقة؛ لذا فإن عملية التحلل كانت تتم بشكل أسرع حتى إن شيئًا بخلاف العظم لا يبقى بعد مرور شهر على الدفن. ولا بد أن سرعة التعفن كانت دافعا للقتلة المصريين للولع بالتخلص السرى من أجساد ضحاياهم نظرًا لأن ذلك يتسبب فى صعوبة التعرف عليهم من الأساس. لكن فى بعض الأحيان كنا نتمكن من التعرف على هويات الضحايا من خلال اختبارات معينة لبعض الألياف الصغيرة للأنسجة وبقايا العظام.

ونلاحظ فى المذكرات رصد طيفاً واسعاً من الجرائم الجنائية بتعقيداتها الإنسانية والاجتماعية، مثل الجرائم التى أسبابها تعدد الزوجات وانتشار الطلاق، وصولا إلى الجرائم السياسية التى يكتنفها الغموض والإثارة، ويظهر الطبيب البريطانى فى عمله أقرب لمحقق يعتمد على معرفته العلمية بالطب الشرعى، إلى جانب خبرته المهنية. فمن خلال ما يعترى الجثة، وما يظهر عليها من علامات، أو ما يعلق بها من أى مواد، كان يستطيع كشف الحقائق، وبناء سيناريو منطقى للأحداث، وكان بارعا فى ذلك.

قضايا هزت مصر

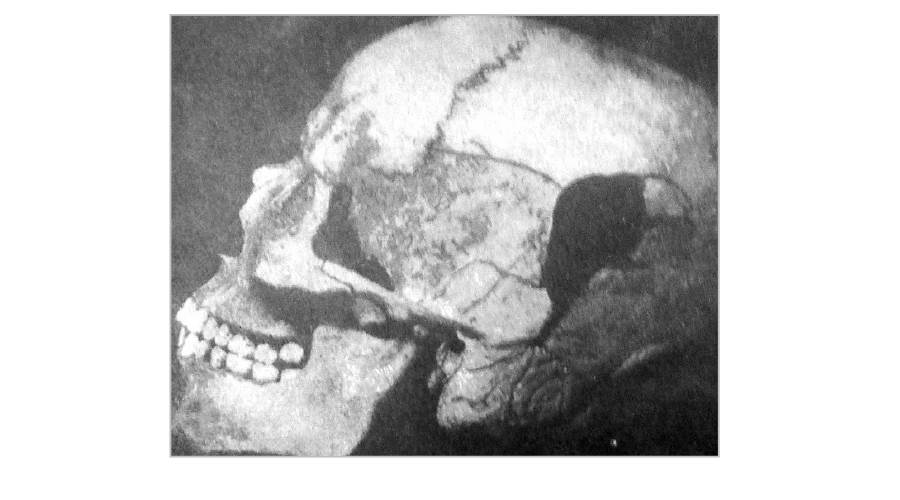

خلال السنوات التى قضاها سيدنى سميث فى مصر، امتلأت جعبته بعدد كبير من القضايا التى نجح فى فك طلاسمها، لعل من أشهرها قضية ريا وسكينة، التى بدأت باكتشاف عظام بشرية من طريق الصدفة، وجدها عمال يحفرون مجرى تصريف مياه على جانب الطريق، وقد تعرف سميث إلى العظام وأكد أنها تخص إنساناً، ثم سرعان ما تكشفت القضية، وحضر سميث عمليات الحفر التى قادت لاكتشاف الجثث المدفونة فى منزل ريا وسكينة، ليكون شريكاً فى كشف غموض جريمة هزت مصر، وأدينت ريا وسكينة وزوجاهما بتهمة قتل النساء واعدموا جميعا بفضل براعة سميث.

قضية أخرى كان لها صدى كبير فى مصر وبريطانيا، وهى اغتيال السير لى ستاك، سردار الجيش المصرى وحاكم السودان العام، فى 19 تشرين الثانى (نوفمبر) 1924، إذ قاد تحليل سميث لواقعة الاغتيال وفحص الأسلحة إلى اعتقال مرتكبى الواقعة.

وهناك مشهدان لافتان فى هذه الحادثة، الأول أنّ مذكرات سميث تعد المرجع الأول الذى يشرح بوضوح طريقة تجنيد نجيب الهلباوى من قبل الإنجليز، ويذكر اسمه صراحة بدلاً من ترميزه، والهلباوى يعدّ الجاسوس الذى كشف خلية اغتيال السير لى ستاك، والمشهد الثانى، أنّ سميث استثمر الفحوص التى أجراها على الأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة، وأعدّ دراسة حول تعريفات الأسلحة النارية ومميزاتها. لاقت الدراسة اهتماماً واسعاً فى الدوائر الأمنية البريطانية، واستخدمت للمرة الأولى للمساعدة فى كشف كواليس قضية شهيرة فى بريطانيا، تتعلق بقتل الكونستابل حاتريدج.

الرحيل من مصر

فى نهاية عام 1927 انتهت مهمة عمل سيدنى سميث، إذ كان يشغل منصب مدير مصلحة الطب الشرعى فى مصر قبل رحيله، وعاد إلى بريطانيا ليشغل منصب ممثل الطب الشرعى فى إدنبرة عاصمة أسكتلندا. وعن وداعه مصر يقول: «ودعت الأيام المشرقة فى مصر والتى كانت أفضل الأيام وأكثرها تقديراً، وكان رحيلى إلى جامعة إدنبرج (أدنبرة) حزيناً».

بعد العودة لوطنه حقق الرجل فى العديد من القضايا، وأحدثت تقاريره تحولات دراماتيكية فى مجريات المحاكمات، ومن بينها قضية سيدنى فوكس، الذى رغم انحرافه وسجله الإجرامى، كان بريئاً من قتل أمه، ويضرب سميث مثالاً بضرورة تجنب الانحياز المسبق. كما حقق فى قضايا التسميم بالزرنيخ، حيث اكتسب خبرة واسعة فى هذا النوع من القضايا، إبان عمله فى مصر، ولم ينقطع سميث عن مصر رغم رحيله عنها عام 1927، حيث زارها بعد التقاعد عام 1955، وحظى سميث بتقدير واسع فى زيارته الأخيرة لمصر، وكرمته كلية طب القصر العينى، ومنحته مكافأة سخية نظير عدد من المحاضرات ألقاها بها.

وبعد رحلة مشوقة وثرية فى علم الطب الشرعى، والتحقيقات الجنائية، رحل سيدنى سميث عن دنيانا فى عام 1969 عن عمر يناهز 86 عاماً، تاركاً خلفه بصمات لا تنسى فى مصر، ونيوزلندا، وبريطانيا وبلدان شتى، شارك فيها فى تحقيق العدالة، فقد كان يرى أنه يشعر بـ«القناعة والرضا» إنّ حقق «أمراً يساهم فى خدمة العدالة». و«كانت سعادة المتهمين الأبرياء تمثل أفضل مكافأة» له

فلسفة القتل

وفى ختام الكتاب يقول سيدنى: إن هذا الكتاب متخصص فى جرائم القتل، التى يهتم بها الناس اهتمامًا عظيمًا، وفى ظنى فإن الاهتمام بقضايا ما يرجع لأمور اجتماعية، ومن خلال خبراتى لم تظهر لى عوامل مشتركة فى تربية القتلة. فمثلهم مثل باقى المجرمين فإنهم بشكل عام يتعرضون فى لحظات ما لخلل عقلى، باستثناء هؤلاء المقتنعين تماما بجرائمهم.

لقد عرفت قتلة أكثر من الآخرين ولم يبد أن أيا من يا منهم كان مختلفا عن البشر فى الحديث والتصرف، ربما مثلى ومثلكم؛ لذا فإننى عندما كنت أتابع بعضهم وهم على وشك الإعدام كنت أستعيد كلمات رجل الدين الذى عاش فى القرن السادس عشر، جون برادفور، لأقول: «لقد ذهبوا إلى رحمة الله». وفى بعض الأحيان كنت أصمت خشية العناية الإلهية؛ لأننى أتذكر مأساة جون برادفور نفسه حين اعترف بالهرطقة وحرق حيًّا.