قصص من دفاتر قديمة

حكايات منسية من حياة فارس الرومانسية

حلقات تكتبها: خميلة الجندى

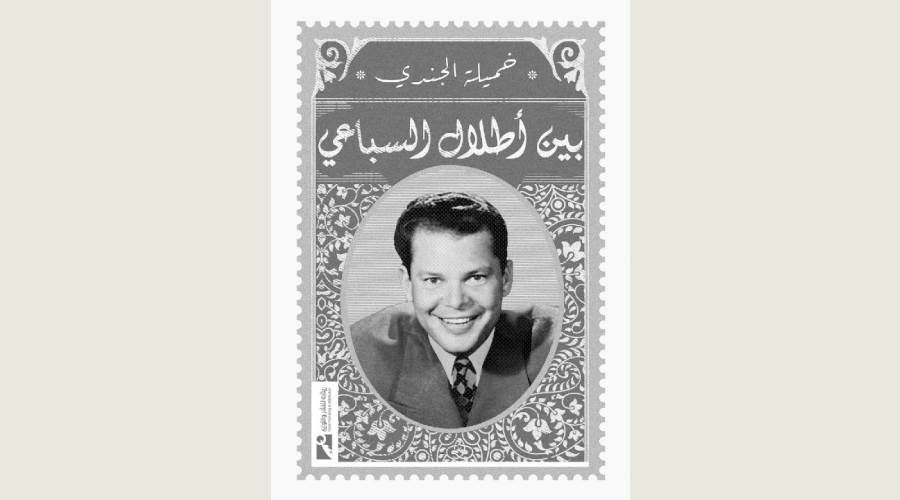

فى كتاب «بين أطلال السباعى» للكاتبة والمترجمة خميلة الجندى، الصادر عن دار ريشة، تناولت الكاتبة جوانب مهمة من سيرة الأديب الراحل «يوسُف السّباعى»، منذ طفولته فى حى السيدة زينب، ثم انتقاله إلى «شبرا»، مرورًا بالتحاقه بالكلية الحربية، وإسهاماته فى «سلاح الفرسان»، إضافة لإسهاماته الثقافية والدبلوماسية فى العقدين الخامس والسادس من القرن الماضى.

مع هذا الكتاب، تتوقف «صباح الخير» من خلال حلقات مسلسلة، عند أحد أبرز الأدباء الذين أسهموا فى تغيير وجه الفن فى مصر والوطن العربى، «يوسف السباعى»، ذلك الكاتب الذى شغل الحياة الثقافية فى مصر روائياً وقاصاً وكاتباً مسرحياً، ثم كاتباً صحفياً، إضافة لتوليه العديد من المناصب الشرفية والسياسية التى زادت قوته، ووصلت إلى الذروة بتعيينه وزيرًا للثقافة.

متتاليــة الثنائيــات

أســورة فـى يـد امـرأة ممتلئـة دفعـت «السباعى» إلى كتابة رواية «رد قلبى»

بعد عامين على ثورة يوليو، اكتملت فى ذهن يوسُف السباعى فكرة رواية «رُد قلبى». وكان حينها قد بدأ فى إصدار مجلة «الرسالة الجديدة»، والعمل على قدم وساق فى نادى القصة، وكذلك مجلس الأدباء. وكتابة رواية بهذا الحجم كانت أمرًا شبه مستحيل فى ظل انشغاله، لكنَّ الفكرة كانت مختمرة لدرجة أنه قصّ أحداثها كاملة على مسامع أنور السادات؛ حيث كان الحماس كبيرًا لتسجيل أول ما عصف بجيله من أحداث دفعه لإنهاء الرواية بنهاية 1954، ونشرت مكتبة «الخانجى» طبعتها المصرية، ونشرت مكتبة «المثنى» ببغداد الطبعة العربية.

أسورة رد قلبى

أسورة فى يد امرأة هى ما دفعت يوسُف السِّباعى إلى إتمام هذا العمل، فكتب يوسُف فى مقدمة الطبعة الأولى: «وأذكر أنى جلست ذات مرة إلى المائدة ومعى بعض المدعوين من الأقرباء ولمحتُ فى يد إحداهن أسورة ذهبية عريضة مشغولة بنقوش دقيقة كأنها(التنتنة)، وأعجبتنى الأسورة، ولكنى وجدتها لا تناسب اليد الممتلئة التى حملتْها، ووجدتنى أتخيل مكانها يدًا أخرى.. دقيقة جميلة.. لمخلوقة تلحُّ على ذهنى.. وتملك مشاعرى.. هى «إنجى» بطلة (رُد قلبى). وهكذا استطاعت المخلوقة الوهمية أن تتغلب على كل المخلوقات الحية وأن تلحّ على مشاعرى حتى تخرج نفسها من نطاق أوراقى إلى نطاق حياتى».

هذا الدافع الغريب لم يكن وحده هدف يوسُف السباعى من كتابة (رُد قلبى)، لكنْ يقينه بضرورة تسجيل الأحداث الخطيرة التى عاصرها، وكذا ثقته بأن صفته العسكرية قادرة على كتابة وتسجيل تلك الأحداث بأفضل صورة. فكتب فى مقدمته: «خدمتى فى الجيش وإحساسى بالمشاعر التى أدت إلى حدوث هذه الأحداث التى غيَّرت وجه التاريخ فى مصر» هى دافعه الأول للكتابة.

دمج يوسُف بين ما عاصره مع سلاح الفرسان من أحداث حقيقية، وخيط الرومانسية بين «إنجى» و«على»؛ ليخلق عالمًا يتراقص بين الواقع والخيال. ولم يغفل أن يهدى هذا العمل إلى سلاح الفرسان، فكتب فى الإهداء: «إلى سلاح الفرسان.. بخيوله وعرباته ودباباته وجنوده وضباطه وقوّاده وشهدائه ومحاربيه القدماء.. إلى سلاح «النصر أو الموت».. أهدى قطعة من حياته.. وحياة مصر».

لم يتأثر يوسُف بحياته فى سلاح الفرسان فقط؛ بل تأثر بالحرب فى فلسطين التى شهدها بين الجنود المصريين. فخصص فى روايته شخصية مختلقة راحت ضحية الفساد الذى أدى إلى الهزيمة فى تلك الحرب. هذا الانفعال الصادق الذى عصف بيوسُف ترجمه على الورق، وكذا انفعاله بحريق القاهرة. ليختم ثنائية «رُد قلبى» وهو يظن أنه أدى ما عليه من واجب تجاه وطنه، لكنَّ أحداث الوطن ستعصف بأبنائها مرة أخرى فتدفعه لكتابة «نادية».

«نادية»

صدرت الطبعة الأولى من رواية «نادية» فى جزأين عام 1960، وأصدرها «المكتب التجارى» ببيروت. كان عدد من المصريين آنذاك يعانون من أحكام التأميم التى جاء بعضها فى محله وبعضها متعسفًا يفتقر للدقة والصواب، وكذا أحداث الإحالة على المعاش المبكر التعسفية بحجة التخلص من رؤوس المَلكية. وكان سوء الحكم ذاك أحد دوافع كتابة «نادية»، فقد وقع والد البطلتين- نادية ومنى- فى براثن تلك الأحكام، وقد افتقر للصبر الكافى فسقط ضحية تلك اللطمة، لتجد التوأمتان نفسيهما مضطرتين لمغادرة البلاد.

كما استلهم دور الطبيب من ابن عمه الجراح إسماعيل السِّباعى لشهرته باللجوء الفورى للجراحات مَهما كلف الأمر، ويذكر يوسُف فى لقاء تليفزيونى أن الناشر نجيب الخانجى كان يُعانى من قرحة شديدة فى المعدة فذهب هو وإسماعيل للاطمئنان على أحواله، لكن ما كان من إسماعيل إلّا أن نصح الخانجى باستئصال جزء من معدته ليرتاح من تلك الآلام.

يبدو أن «نادية» لم تُخلق فى خيال يوسُف السِّباعى، فكتب فى مقدمته: «ومرة أخرى أحسست بمسئوليتى إزاء الأحداث الكبار التى جعلتنا فى التاريخ شيئًا مذكورًا.. والتى جعلت من الأيام التى نعيش فيها أيامًا لها على الزمن قيمة. وكتبتُ هذه القصة التى جرت حوادثها فى الفترة التى تلت الثورة، والتى امتلأت بالحوادث الضخمة التى انتهت ببورسعيد..

مستعينًا على كتابتها بملهمة.. كان لها الفضل الأكبر فى كتابة هذه القصة. تلك الملهمة هى «نادية» التى لقيتها فى قمم الألب العليا.. والتى لولاها ما عرفت الكثير من تلك المعالم الإنسانية والطبيعية التى سجّلتها فى هذه القصة.. والتى كانت بالنسبة لى الدعائم الكبرى التى حملتْ هذه الأحداث التاريخية التى حاولت تسجيلها».

وإن كان ثمة ادِّعاء أن يوسُف السِّباعى حافظ على ولائه لزملائه القدامى فغضَّ الطرف عن عيوبهم؛ فإن الأحداث فى رواية (نادية) تنفى تلك الفكرة تمامًا. فقارئ الرواية سيقابل أحداثًا واقعية، لا لَيٌّ فى أحداثها، ولا محاباة لجهة أخطأت فى فعلها، أو أساءت الفعل. رغم حماسته الدائمة للثورة، التى يبررها بأن جيله قد عاصر من الفساد والفوضى ما جعلهم يتطلعون للحظة الخلاص من حالة الضياع التى ملأت نفوسهم؛ فإنه استمر يُسجّل كُل ما يراه، وكُل ما تنفعل له نفسه.

انفعال يوسُف بكتابته ليس ظاهريًّا فحسب، أو ليس وليد الموقف؛ بل كان ينخرط فى الاندماج مع العالم الموازى الذى خطه على الورق الأبيض، لدرجة أنه شعر بحاجة مُلحّة للبكاء حين ماتت «منى»، ورغم محاولته كبح زمام دموعه فإن الدمع هرب منه، ودلفت زوجته حينها إلى مكتبه لتجده على هذا الحال فأخبرها بموت أحد أبطال الرواية. وزاد الأمر سوءًا فتوقف عن الكتابة لمدة تجاوزت الأسبوعين، ثم عاد ليكمل حكايته.

«جفّت الدُّمُوع»

أُعلنت الوحدة بين مصر وسوريا فى 22 فبراير 1958، وأصبحت «الجمهورية العربية المتحدة» كيانًا قائمًا بذاته. وبدأ يوسُف السِّباعى يفعل أهم ما يحبه: يكتب. وفى إهدائه للرواية كتب: «إلى القلوب النابضة التى تدفق منها الحب فى سوريا ومصر فجرف السدود وحطم الحوائل وجعل من البلدين وطنًا واحدًا..راجيًّا أن يقتلع تيارها الدافق كل ما ينبت فى طريق الوحدة من حنظل الشك وشوك القلق وأن ينمى غرس المحبة والتضامن ويوطد جذوره ويمد ظله».

فى المقدمة أكد أنه اندفع لكتابة هذا العمل بغاية استكمال ما بدأه فى (رُد قلبى)، و(نادية)، مضيفًا إن الأحداث التى توالت منذ كتب (رُد قلبى) هى الدافع الأكبر ليؤرخ تلك الفترة من حياة مصر وسوريا.

كما أضاف: «ومن خلال هذه القصة (جفّت الدُّمُوع)، تنعكس أحداث كبار أخرى هى أحداث الوحدة الكبرى بين مصر وسوريا التى جعلت من أحلام التاريخ حقيقة واقعة، التى جمع الشعبين فيها، انفعالٌ من شعور كان أغلب من كل عقبة، وأقوى من كل حائل.. ومفهوم بداهةً أن القصة لا تؤرِّخ ولا تسجل وقائع؛ وإنما هى تعكس أحداثًا كبارًا من خلال حياة أبطال القصة، وأنها تعرض قطاعًا من حياة ناس يشعرون ويحبون ويعيشون فى تلك الفترة كما يعيش البشر».

اقتبستُ هذا الجزء من مقدمته فى الطبعة الأولى لأن كلماته تكفى لتعكس فلسفته الواضحة فى الكتابة.

«ليل له آخر»

نشرت مكتبة «الخانجى» الثنائية الأخيرة فى تلك السلسلة التاريخية عام 1964. كانت «الجمهورية العربية المتحدة» قد لفظت أنفاسها الأخيرة قبلها بعامين، وبدا يوسُف متأثرًا بتلك اللحظات أكبر تأثرٍ، ما انعكس على كتابته.

تمس «ليل له آخر» بشكل ما حياة يوسُف الشخصية، فقد تأثر بمرض ابنه والسفر إلى لندن لعلاجه، وانعكس هذا التأثر على شخصية «سهير» بطلة الرواية التى عانت من نفس أعراض مرض ابنه، وسافرت بدورها - فى الرواية- إلى لندن للعلاج.

اتبع يوسُف السِّباعى فى حبكته شيئًا من الخدعة، فبدت الرواية من بدايتها إلى نهايتها تدور فى فلك قصة حُب رنانة بين «حمدى» و«سهير»؛ «حمدى» الضابط المصرى الذى سافر ليؤدى مهامه العسكرية فى سوريا، أمّا «سهير» ففتاة سورية مُدللة يحبها أبواها ويوفران لها كُل سُبل السعادة، لكنَّ المرض يعصف بحياتها عصفًا فترى فى «حمدى» منفذًا لتلك الحياة العاصفة.

قال يوسُف عن تلك القصة إنه شعر بتوجس مِن أن يملّ القارئ فى أثناء قراءتها، فقد استغرق فى الكتابة عن «سهير» وحياتها قبل المرض ثم مرضها فصولًا تسعة، وتساءل هو نفسه: مَن سيقرأ فصولًا تسعة مُخصصة كليًّا عن المرض؟ وحدث أن كتب يوسُف الجزء الأول من الرواية وانشغل بمسئولياته ودوامة العمل، ثم فى أثناء سفره على سفينة فى عرض البحر الأحمر، التقى نقيبًا يُدعى سمير، كان ذاهبًا إلى ميدان الحرب فى اليمن، وأقبل «سمير» على «يوسُف» فى استحياء يسأله عن خاتمة تلك الرواية؛ لأنه لا يستطيع أن يسافر دون أن يعرف خاتمتها، فقصَّ يوسُف على مسامعه أحداث الجزء الثانى كُله قبل أن يُنشر. وحرص على إهدائه الجزأين.

فى أحد اللقاءات أوضح يوسُف سر هذا التأخير، فكان لا يزال يسافر مع ولده إسماعيل إلى لندن لغاية العلاج، وأعلنت «روزاليوسف» بالفعل عن نشر الرواية لكنَّ الجزء تأخر لمدة خمسة أشهر حتى تمكن أخيرًا من كتابته.

مع «ليل له آخر» انتهت متتالية الثنائيات التى كتبها يوسُف السِّباعى انفعالًا بأحداث متسلسلة وقعت فى مصر، ومسَّت قلب الوطن فى صميمه. هذا لا يعنى أن يوسُف توقف عن كتابة الثنائيات أو أنه لم يكتب مرة أخرى عن هموم الوطن؛ بل كتب «نحن لا نزرع الشوك» ونُشرت عام 1969، وكتب عن هموم الوطن- ليس المصرى فقط بل العربى أيضًا- فى «العمر لحظة» و«طريق العودة».